Рис. 198. Обрамление окна церкви Казанской Божьей Матери в Маркове. По В. Суслову

Среди русских домов этого времени прежде всего следует назвать теперешнее здание дворца бельведера или терема в Москве, расположенного вокруг пятиугольного двора пятью ступенчатыми, постепенно уменьшающимися этажами, расчленение которых издали, но только издали, напоминает итальянизирующий поздний ренессанс. Особенно интересный русский частный дом этого времени, каменная постройка с (реставрированными) деревянными пристройками — дом Зелейщикова в Чебоксарах Казанской губернии. Открытый двумя арочными пролетами средний выступ, в котором идет вверх лестница, увенчан перед крышей огромной деревянной килевидной закомарой. Наконец, не следует забывать о Сухаревой башне в Москве, воздвигнутой в 1689 г. Петром Великим. Сравнительно с оконченным в 1660 г. Иваном Великим, «невестой» которого называет ее русский народ, она производит своим остовом уже значительно более европейское впечатление. Она одно из последних архитектурных произведений «московского» периода империи царей. С основанием Петербурга (1703) начинается петербургский период России, которая сознательно обращается лицом к Западу.

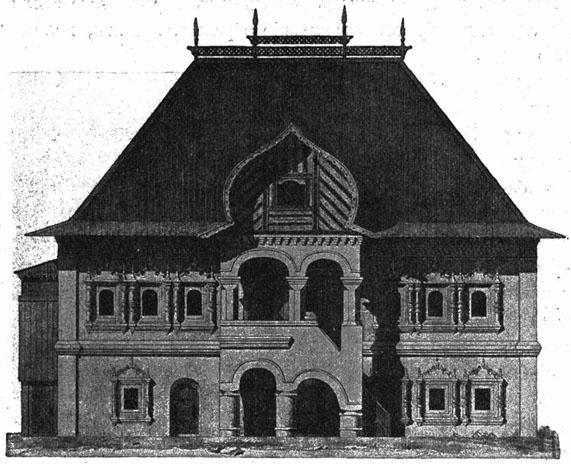

Рис. 199. Дом Зелейщикова в Чебоксарах (Казанской губернии). По В. Суслову

О русской живописи XVII столетия можно говорить много или мало. Мы должны удовольствоваться малым. Кроме церковных фресок преимущественно на синем фоне, писанных всегда в старинных торжественных византийских ритмах с преувеличенно длинными фигурами, имеют значение образы на досках церковных иконостасов, иконы частных домов и миниатюры рукописей, к которым в киевской школе присоединяются уже тронутые западом гравюры на меди и дереве.

Большие серии фресок XVII столетия, в которых самостоятельное чувство природы и пылкая художественная фантазия довольно часто борются со старинными предписаниями, сохранились в некоторых московских, ярославских и ростовских церквях. В Архангельском соборе в Москве (1680–1681) изображен ряд царей в натуральную величину, в неподвижных позах, над их гробницами, но имеется также изображение Страшного Суда. Живописцем этих картин считается некто Ермолаев. Но настоящим новатором считается Симон Ушаков, в котором Москва конца XVII столетия обладала мастером, разрывавшим византийские узы с мощным чувством жизни. Однако же доступные нам известия о его прославленных произведениях недостаточны для того, чтобы составить о них наглядное представление.

Для обзора русской иконографии стенных росписей и комнатных образов у нас еще нет надежных опорных пунктов. Не подлежит никакому сомнению, что и в этом оцепеневшем византийско-русском искусстве дальнейшее исследование откроет важные для различных местностей начала развития и разнообразные, шедшие даже из западного искусства внешние влияния.

Общий обзор

1. Общий обзор европейского искусства

XVII столетие ознаменовалось распространением итальянского барокко на весь континент, с его творческим развитием в Нидерландах и Франции. Другим мощным течением был реализм, который наиболее интенсивно развивался в германских странах. Наибольший подъем в рассматриваемую эпоху произошел в живописи.

Иначе, чем в конце XVI столетия, выглядел европейский художественный мир на исходе XVII столетия. Грандиозная мощь и двинутый оживлением массивный стиль барокко повсеместно сообщили ему новый отпечаток. Как над Арно и Тибром, так и над Сеной и Темзой, господствовали теперь огромные, далеко видные церковные купола, и всюду возвышались те обильно расчлененные, роскошно оживленные и тем не менее цельно выдержанные церковные фасады, прообразы которых в XVI столетии возникли в Риме и в верхней Италии; повсюду явились мощные, широко раскинувшиеся дворцы, вроде Версаля, окруженные стильно распланированными садами. Ваяние, которому ставились главным образом декоративные задачи украшения дворцов, алтарей, церковных порталов и водоемов, охотно следовало за большими, одушевленными, изгибающимися линиями архитектуры. Движения тела поэтому довольно часто возвращались к изгибам старинных готических фигур, а развевающиеся одежды получали самостоятельную, более живописную и декоративную, чем пластическую, жизнь. Огромные плафонные картины нового рода, расчлененные неизвестными доселе способами, распространяли бьющую через край, почти не связанную с архитектоникой, красочную жизнь над исполинскими светскими и церковными залами. Стенная живопись большей частью еще заменялась ткаными картинами. Но во всех католических церквах занимали свое место исполинские алтарные картины, полные барочных изгибов, дышащие религиозной страстью, образы которых в связи со стилем их роскошных обрамлений следовали господствующему стилю церковных построек. Без сомнения, итальянские мастера XVII столетия много содействовали дальнейшему развитию этой барочной алтарной живописи; но столь же несомненно, что она нашла свое окончательное выражение только в лучших произведениях Рубенса, на фламандской почве.

Наряду с этим мощным по своей цельности, часто довольно напыщенным барочным искусством, в котором почти растворились переживания готической архитектуры, не исчезавшие вполне в течение целого столетия, развивалось, как и в течение всей эпохи расцвета, реалистическое направление, и хотя оно связано с барочным направлением в самых грандиозных своих проявлениях, как скульптуры Бернини, картины Риберы и Рубенса, но все же оно принесло во всех родах искусства ряд почти вполне свободных от барокко творений, натурализм которых представляет ясно выраженную противоположность господствующему стилю эпохи.

В строительном искусстве можно сопоставить рядом, с одной стороны, начала нового устройства протестантской проповеднической церкви, с другой — стремления устраивать в жилых домах ряды действительно жилых, удовлетворяющих жизненным потребностям, помещений, а также и попытки приспособить язык форм к местному строительному материалу. В скульптуре, где побочные, ложно-классические течения создали теперь уже иного рода противовес преобладанию барочного вкуса, отдельные попытки жанра в скульптуре Голландии, Бельгии и Франции, а затем повсеместно часть портретной скульптуры принадлежат к этому, исключительно реалистическому направлению. В живописи это направление выступает особенно победоносно рядом с прежними приемами, и несмотря на участие, принятое итальянской живописью в реалистическом движении при посредстве Караваджо, а также позднего стиля Тициана, в выработке нового мастерского широкого письма, — дальнейшее развитие этого свежего направления совершилось не в Италии, а в других странах. Великие мастера, Рембрандт, Франс Халс и Веласкес, показывают, как этот реализм, внесенный великими художественными личностями, мог, с одной стороны, возвыситься над самим собой, призвав на помощь самую мощную фантастику света и красок, а с другой — утвердиться и развивать дальше самые утонченные наблюдения форм и красок великой природы; показывают это также в разных случаях и те преимущественно голландские мастера, которые умели столь же натурально, как и художественно, воспроизводить свои простые, выхваченные из природы и жизни ландшафты повседневной жизни богатых и бедных, животных и мир растений вплоть до простейшей мертвой природы. Уже в XVI столетии все эти роды живописи существовали, как художественные попытки, но именно только XVII столетие довело их до самого полного и свободного расцвета; и, конечно, не случайно то обстоятельство, что это развитие совершилось преимущественно в протестантской и республиканской Голландии.

Наряду с этим великим, по существу декоративным, барочным движением и другим не менее великим, по существу реалистическим, направлением, довольно часто переплетавшимися с идеальными художественными представлениями и барочными переживаниями, к числу которых можно теперь присоединить в некоторых отношениях и классицизм, как третье течение, непосредственно или посредственно находившееся под влиянием антиков, обнаружилась к концу XVII столетия во всех областях искусства, как новая ступень развития, склонность к легкому, приятному, изящному, игривому и шаловливому, ставшая основной чертой искусства наступающего столетия.