Поэтому неудивительно, что народная власть (демократия) не является для него ни совершенной, ни наилучшей, хотя, в общем, вполне терпимой. Недостатки демократии он видит в несправедливости всеобщего равенства и в отсутствии «ступеней в общественном положении». Наилучшей же формой власти он считал смешанную форму, образуемую путем равномерного смешения положительных свойств различных форм власти.

7.2. Классические модели демократии: либерализм и идентитаризм

Либерализм

Эпоха утверждения капитализма, буржуазных общественных отношений, частной собственности, свободной конкуренции характеризуется также тем, что появляется и утверждается идея суверенной личности, идея прав и свобод гражданина. Новое время поставило вопрос о демократии, центральным моментом и сердцевиной которого стала проблема свободы личности. В XVII—XVIII вв. зарождаются основы одного из наиболее распространенных течений политической мысли — либерализма (от лат. liberalis — свободный). Главная идея этой концепции — идея свободы личности, реализуемой в общественно-политической жизни общества.

Истоки либерализма прослеживаются в работах Адама Смита, Шарля Луи Монтескьё и др. Но родоначальником классического либерализма по праву считается Джон Локк (1632—1704). В своем основном произведении «Два трактата о правлении» он обосновывает идеи общественного договора, народного суверенитета, неотчуждаемости свобод человека, диалектику свободы и ответственности личности, право народа на восстание и ниспровержение правительства, не оправдавшего доверия народа.

Все эти положения объединены у Локка в целостное политикоправовое учение либерализма, которое прямо предвосхищало идеи демократии и гражданского общества.

Идеи Локка были восприняты и развиты в дальнейшем Шарлем Луи Монтескьё (1689—1755), который предупреждал, что демократия должна избегать двух крайностей:

(1) «духа правительства», который ведет ее к аристократии или правлению одного;

(2) «духа равенства», который, доведенный до крайнего состояния, нивелирует личность и лишает ее свободы.

Как и Локк, он писал о необходимости конституционного ограничения власти, выражавшегося в разделении различных ветвей власти.

К числу отцов либеральной модели демократии принадлежит и Джеймс Мэдисон (1751—1836) — один из основателей США, автор проекта, положенного в основу Конституции США, четвертый американский президент. Он полагал, что основой народного правления является не абстрактная добродетель в виде некоего «общего блага», а конкретный экономический интерес, который следует не подавлять во имя «общего блага», а контролировать. Мэдисон был сторонником и теоретиком так называемой представительной демократии. Он полагал, что большинство слишком необразованно, чтобы управлять государством, слишком подвержено влиянию демагогии и популизму и будет ограничивать интересы меньшинства, не считаясь с ним. Представительная власть более эффективна также в том плане, считал он, что она способна противостоять деспотизму какой-либо одной фракции. Оценивая сегодня аргументы Мэдисона по введению в общественные практики представительской демократии, вряд ли можно их признать действительно весомыми и обоснованными даже для того исторического времени. Совсем же нелепо они выглядят для нашей эпохи — по крайней мере, спрятаться за такую формулировку, как «большинство слишком необразованно, чтобы управлять государством» сегодня, вряд ли удастся. Тем не менее именно представительская демократия в большинстве современных стран и «правит бал»!

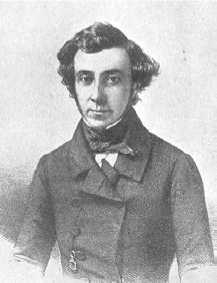

Одним из основателей либеральной модели демократии считают также французского политического мыслителя, социолога и государственного деятеля Алексиса де Токвиля (1805—1859). В работе «Демократия в Америке» он обращает особое внимание на проблему соотношения политического равенства и политической свободы. Сущность этой проблемы состоит в том, чтобы не допустить такого развития событий, когда политическое равенство может обернуться самой настоящей тиранией большинства. Противостоянию этой опасности, по его мнению, может служить строгое соблюдение законов, децентрализация власти и разделение властей. Токвиль одним из первых связывал демократию с развитием индивидуализма как необходимого и важного качества личности. Очень важно отметить, что индивидуализм он не отождествлял с эгоизмом, а даже противопоставлял ему. Индивидуализм для Токвиля — это возвышенное чувство и позиция, позволяющие гражданину отделить себя от массы. Вместе с тем обществу необходимо нейтрализовать отрицательные последствия индивидуализма и для этого будет нужна именно демократия, которая способна это сделать. В этом он также видел несомненную ценность демократии.

А. Токвиль

Таковы основные положения классической теории либерализма. Отметим, что, на наш взгляд, она построена на весьма зыбких основаниях и аргументах, на подмене содержания понятий, на неких произвольных допущениях, благих и даже наивных пожеланиях и т.д. В целом наиболее общие и сущностные черты этой модели демократии состоят в следующем:

(1) в автономности личности и ее первичности по отношению к государству, свободе как важнейшей политической и социальной ценности;

(2) признании индивида первичным источником власти;

(3) конституционном закреплении прав личности;

(4) рассмотрении демократии в качестве механизма, защищающего личность от произвола властей;

(5) признании демократии как способа, позволяющего гражданам участвовать в политической жизни общества, быть субъектом политики;

(6) необходимости разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную;

(7) необходимости представительной демократии, ибо прямая демократия может вести к правлению толпы.

Перечисленные черты классической либеральной модели демократии, безусловно, в центр политической жизни поставили самого человека, его права и свободы и способствовали превращению его в полноценного субъекта политики. Все это можно отнести к достоинствам данной модели. Но вместе с этими достоинствами следует отметить и недостатки, присущие этой модели демократии принципиально и органично:

(1) создает благоприятные возможности для экономической, социальной и политической поляризации населения и оправдывает ее;

(2) провозглашает возможность участия всех граждан в управлении, но на самом деле оправдываемое им глубокое социальное неравенство приводит к тому, что низшие слои общества не имеют для этого фактической возможности. Таким образом, для бедняков принципы либералов остаются лишь декларациями;

(3) абсолютизация представительной формы демократии ведет к ограничению политического участия граждан, к их пассивности и отчуждению от политики. Это участие становится эпизодическим и проявляется лишь во время выборов. Следствие этого — бесконтрольность власти, ее бюрократизация и коррупция;

(4) не учитывается необходимость вмешательства государства в общественную, в том числе экономическую, жизнь, рассматривая его как «дорогу к рабству». На самом деле, как показывает практика (особенно последнего времени), государственное регулирование помогает удерживать социальную (в том числе и политическую) систему в равновесии;

(5) абсолютизация социального и ценностного индивидуализма приводит к отчуждению, а само отчуждение личности — к утверждению конкуренции как всеобщего принципа человеческого существования. Другими словами, эта модель не учитывает диалектики индивидуализма и коллективизма в реальном человеческом существовании.

Либеральная модель демократии входит в состав более общей — конкурентной модели (к которой также относится и плюралистическая модель). В общем плане конкурентная модель основана на допущении конкуренции интересов индивидов и социальных групп как движущего принципа социального, в том числе и политического, развития общества. Противоположной этой модели демократии является идентитарная модель.