Лит.: Минаев И. П., Очерк фонетики и морфологии языка пали, СПБ, 1872; Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н., Язык пали, М., 1965 (лит.): Bode М. Н., The Pali literature of Burma, L., 1905; Malalasekera G. P., Pali literature of Ceylon, L., 1928; Law B. Ch., A history of Pali literature, v. 1—2, L., 1933; Санкритьяян Р., Пали сахитья ка итихас, Лакхнау, 1963; Warder А. К., Pali Metre, L., 1967.

Т. Я. Елизаренкова.

Палиме

Пали'ме (Palimé), город на Ю.-З. Того, административный центр округа Клуто. 20 тыс. жителей (1970). Связан железной и шоссейной дорогами с г. Ломе. Центр с.-х. района (кофе, какао, а также яме, маниок, кукуруза, рис). Близ П., в Агу,— завод пальмового масла, на водопаде Кпеме — ГЭС.

Палингенезис

Палинге'не'зис, палингенез (от греч. pálin — снова, обратно и génesis — происхождение, рождение), образование магм (обычно гранитного состава) в результате частичного (избирательного) или полного плавления изверженных или метаморфических горных пород в глубинных зонах Земли при воздействии на них трансмагматических растворов (ювенильных флюидов). Магматические расплавы, возникающие в результате П., развиваются затем путём замещения горных пород магмой с избирательным усвоением компонентов (SiO2 , K2 O, Na2 O, Al2 O3 и др.) и образованием инъекционных гнейсов и мигматитов . Благодаря этим процессам в глубинных зонах геосинклиналей развивается гранитоидный магматизм . В ходе метаморфизма П. может относиться частью к регрессивной стадии (см. Метаморфизм горных пород ).

Лит.: Коржинский Д. С., Гранитизация как магматическое замещение, «Изв. АН СССР. Сер. геологическая», 1952, № 2.

А. А. Маракушев.

Палингенезы

Палингене'зы , понятие, введённое Э. Геккелем (1866) при обосновании им биогенетического закона для обозначения повторения более или менее далёких этапов филогенеза в процессе зародышевого развития особи. Геккель относил к П. обособление первичных зародышевых листков, развитие хорды и первичного хрящевого черепа, жаберных дуг, однокамерного сердца и т.д. Он отличал от П. ценогенезы — приспособительные признаки, возникающие у зародышей и личинок и затемняющие проявления палингенезов. И. И. Шмальгаузен отметил, что Геккель рассматривал эволюцию взрослых организмов в отрыве от эволюции зародышей; на самом деле последняя закономерно связана с историей развития взрослых форм и частично определяет её. Шмальгаузен предлагал обозначать П. более точным термином — рекапитуляция .

Лит.: Шмальгаузен И. И., Проблемы дарвинизма, 2 изд., Л., 1969; Мирзоян Э. Н., Развитие учения о рекапитуляции, М., 1974.

Палинограмма

Палиногра'мма (от греч. palíne — пыль и ...грамма ), схематизированный рисунок пыльцевого зерна или споры в полярном или экваториальном положении. П. используют в палинологии .

«Палинодия»

«Палино'дия» (греч. Palinodía, буквально — отречение, от pálin — обратно, против и odé — песнь, лирическое стихотворение), «Книга обороны», памфлет против Брестской унии 1596 . Написана украинским писателем Захарием Копыстенским в 1621—22 в Киеве в ответ на трактат униата Л. Кревзы «Оборона Унии». Автор резко осуждал захватническую политику Польши и Ватикана на Украине и в Белоруссии, подчёркивал исторические связи русских, украинских и белорусских народов.

Лит.: Памятники полемической литературы в Западной Руси, в сборнике: Русская историческая библиотека, т. 4, кн. 1, СПБ, 1878.

Палинология

Палиноло'гия (от греч. paline — тонкая пыль и ...логия ), комплекс отраслей наук (в первую очередь ботаники), связанных с изучением пыльцевых зёрен и спор . Многие исследователи определяют П. как самостоятельную науку о пыльце и спорах, их рассеивании и применении. Термин «П.» предложили английские палеоботаники Х. Хайд и Д. Уильямс (1944). Основной подраздел П.— палиноморфология, изучающая форму, строение и развитие спор и пыльцевых зёрен (мужских гаметофитов семенных растений), главным образом их стойких оболочек — экзоспория (экзины) и реже периспория (перины), часто имеющих характерные морфологические признаки, важные для определения пыльцы и спор при спорово-пыльцевом анализе . В задачи П. входят также: использование сравнительно-палиноморфологических исследований для систематики растений (палинотаксономия); изучение закономерностей рассеивания и захоронения (фоссилизации) пыльцевых зёрен и спор, а также спорово-пыльцевой анализ, в первую очередь осадочных пород и торфов, для решения палеоботанических, геоморфологических и геологических (стратиграфических) задач; изучение состава перги и пыльцы в мёде (мелиттопалинология); выяснение причин возникновения некоторых видов аллергий (врачебная П.); применение спорово-пыльцевого анализа в криминалистике (судебная П.); применение спор и пыльцы в литейном производстве и т.п.

Лит.: Нейштадт М. И., Палинология в СССР (1952—1957), М., 1960; Сладков А. Н., Введение в спорово-пыльцевой анализ, М., 1967; Erdtman G., Introduction till palynologin, Stockh., 1963.

А. Н. Сладков.

Палисадная ткань

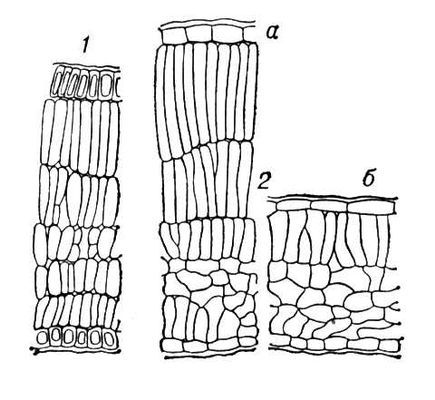

Палиса'дная ткань (от франц. Palissade — частокол, загородка), столбчатый мезофилл, разновидность ассимиляционной паренхимы листа (редко стебля); состоит из плотно соединённых тонкостенных клеток, вытянутых перпендикулярно поверхности органа. П. т. обычно развита на верхней стороне листа и располагается под эпидермисом; изнутри к ней примыкает богатая межклетниками губчатая ткань. При хорошем освещении П. т. представлена несколькими слоями клеток (рис. ) или она составляет всю ассимиляционную ткань листа (например, у фисташки). У растений, живущих в условиях засушливого климата и яркого освещения (например, у эвкалипта), а также у растений с вертикально расположенными листьями (например, у нарцисса) П. т. развита на обеих сторонах листа. Иногда П. т. состоит из дланевидных клеток, оболочки которых образуют глубокие складки, вдающиеся в полость клетки (у чёрной бузины, борца). У некоторых видов полыни субэпидермальный слой П. т. выполняет водозапасающую функцию, а ассимиляционные функции приходятся на клетки, расположенные глубже.

Палисадная ткань (поперечный разрез): 1 — листа фисташки; 2 — листа бука (а — на свету, б — в тени).

Палисандровое дерево

Палиса'ндровое де'рево, палисандр (франц. palissandre), древесина некоторых южноамериканских видов жакаранды (Jacaranda) семейства бигнониевых. Ядро древесины от тёмно-красной до шоколадно-бурой с фиолетовым оттенком окраски, заболонь — светло-жёлтая. П. д. тяжёлое, прочное, хорошо полируется, используется при изготовлении дорогой мебели, музыкальных инструментов, цветного паркета, токарных изделий. Иногда П. д. называют древесину далбергии (семейство мотыльковых) и некоторых др. деревьев. Для имитации П. д. используют древесину берёзы, клёна, ольхи.

Палисси Бернар

Палисси' (Palissy) Бернар (около 1510, Сент или Ажен, юго-западная Франция,— 1589 или 1590, Париж), французский художник-керамист и учёный эпохи Возрождения. Работал в Сенте (с 1539) и Париже (с 1564). В середине 1550-х гг. выработал способ изготовления керамических изделий, покрытых цветными глазурями. Среди произведений мастерской П. особо выделяются так называемые сельские глины — овальные блюда с рельефными, сделанными на основе слепков с натуры изображениями рыб, раковин, зелени, змей, ящериц и лягушек. П. занимался также разными областями естествознания, в том числе агрономией (указал на значение солей в почве), геологией и др.; в лекциях, читанных в Париже (1575—84), и печатных трудах выступал поборником экспериментального метода в естествознании.