Пантикапей

Пантикапе'й (греч. Pantikápaion), античный город в Восточном Крыму (современный г. Керчь ). Основан в 1-й половине 6 в. до н. э. выходцами из Милета . Возможно, ранее здесь находилась ионийская торговая станция (эмпорий). Название города, вероятно, восходит к иранским корням: пантикапа— рыбный путь, что могло обозначать изобилующий рыбой Керченский пролив, на берегу которого был основан город. П. быстро превратился в крупный город, опередив другие греческие поселения в этом районе. Уже во 2-й половине 6 в. до н. э. П. стал чеканить свою серебряную монету (а с 4 в. до н. э.— и золотую и медную). В 1-й половине 5 в. до н. э. вокруг П. объединились греческие города, расположенные на обоих берегах Керченского пролива (Боспора Киммерийского), образовавшие Боспорское государство . П. стал его столицей и главным торговым, ремесленным и культурным центром. В пору расцвета П. занимал около 100 га. Ещё в 6 в. до н. э. он был обнесён оборонительной стеной. Город располагался на склонах и у подножия скалистой горы (современная гора Митридат). На вершине находился акрополь с храмами и общественными зданиями. Склоны горы были опоясаны искусственными земляными террасами, на которых строились дома, проходили улицы, соединявшиеся между собой переулками-лестницами. Террасы поддерживались каменными подпорными стенами. Город имел хорошую гавань. Бурные политические события конца 2—1 вв. до н. э. (восстание Савмака , взятие города Диофантом , войны Митридата VI Евпатора ), а также сильное землетрясение в 60-х гг. 1 в. до н. э., вероятно, привели к значительным разрушениям в П. и потребовали больших восстановительных работ. В 1—2 вв. н. э. П. оставался крупным производственным и торговым центром (археологическими раскопками открыты многочисленные рыбозасолочные цистерны, винодельни, гончарные печи, комплексы хозяйственных ям для хранения зерна и пр.). В 3—4 вв. произошло заметное сокращение ремесленного производства и усиление с.-х. деятельности населения, что было связано с общей натурализацией хозяйства и распадом рабовладельческих отношений. Город постепенно пришёл в упадок. В середине 3 в. П. и весь Боспор стали базой для пиратских набегов германских, дакийских и др. племён на побережья Чёрного и Средиземного морей. В конце 4 в. П. был разрушен гуннами, сохранился лишь небольшой городок, существовавший и в последующее время. В период раннего средневековья он назывался Боспор. Вокруг П. располагался обширный некрополь, состоявший из грунтовых могил и курганов. Наиболее известны подкурганные каменные гробницы 4—3 вв. до н. э. и склепы с росписью первых веков н. э. Раскопки П. и его некрополя начались в 1-й половине 19 в. (копали преимущественно курганы). Грунтовый могильник широко исследовался в начале 20 в. (В. В. Шкорпил), городище— в конце 19 в. (И. Е. Думберг) и систематически — с 1945 (В. Д. Блаватский, И. Д. Марченко).

Лит.: Блаватский В. Д., Пантикапей. Очерк истории столицы Боспора, М., 1964; Пантикапей, М., 1957—62 (Материалы и исследования по археологии СССР, № 56, 103): Марченко И., Город Пантикапей, Симферополь, 1974.

Д. Б. Шелов.

Пантикапей. Общественное здание 2 в. до н. э.

Пантикапей. Винодельня 2 в. н. э.

Пантикапей. Развалины древнейшего дома.

Пантикапей. Подпорная стена 2 в. н. э.

Пантограф (подвижн. состава)

Панто'граф подвижного состава, то же, что токосъёмник .

Пантограф (прибор)

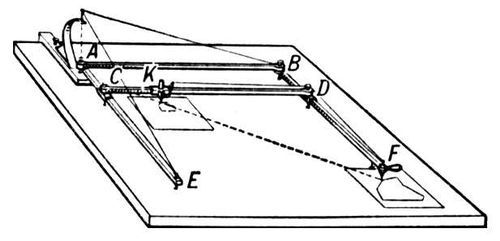

Панто'граф (от греч. pán, род. падеж pantós — всё и ...граф ), прибор, служащий для перечерчивания планов, карт и т. п. в другом, обычно более мелком масштабе. П. изготовляют различных размеров и разных конструкций (подвесные, на колесиках и др.). На рис. изображен так называемый подвесной П., вес линеек которого частично компенсируется натяжением оттяжек (рис. ). Подвесной П. обладает по сравнению с др. конструкциями более мягким, плавным движением и даёт более высокую точность копий. П. состоит из четырёх попарно параллельных линеек, соединённых между собой шарнирами в точках А , В , С , D и образующих параллелограмм ABCD . Точка А (полюс) неподвижна, в точке F помещен шпиль, которым обводится оригинал, в точке К — карандаш, вычерчивающий уменьшенную копию. Отношение масштабов оригинала и копии может быть изменено перемещением линейки CD вдоль линеек AE и BF ; одновременно должен быть перемещен и карандаш К так, чтобы точки А , К и F находились на одной прямой, чем достигается подобие фигур копии и оригинала.

Рис. к ст. Пантограф.

Пантодонты

Пантодо'нты (Pantodonta), отряд ископаемых млекопитающих. Остатки известны из отложений палеоцена — среднего олигоцена. Размеры — от овцы до крупного бегемота. В строении скелета П. много примитивных особенностей: ноги короткие с 5 раздвинутыми короткими пальцами, которые заканчивались острыми копытами; хвост длинный, череп длинный, низкий; головной мозг был мал, примитивен; коренные зубы гребенчатого строения, клыки увеличены. Были распространены в Европе, Азии и Северной Америке. Некоторые крупные формы несколько сходны по образу жизни с гигантскими наземными ленивцами — мегатериями ; мелкие и примитивные П. были насекомоядными и всеядными; некоторые вели полуводный образ жизни и питались мягкой растительностью.

Лит.: Основы палеонтологии. Млекопитающие, М., 1962.

Пантократор

Пантокра'тор (от греч. pantokrátor — всевластитель, на Руси — вседержитель), иконографический тип Христа. П. называют обычно поясное изображение Христа (в центральном куполе или конхе храма), благословляющего правой рукой, в левой держащего Евангелие и окруженного ангелами (на барабане или в апсиде). Тип Христа-П.— смысловой и композиционный центр архитектурно-живописных ансамблей православных церквей — утвердился в 9—11 вв. с окончательным сложением типа крестово-купольного храма . Изображения П. перешли на иконы и в итальянскую мозаику 12 в.

Лит.: Capizzi С., Pantokrátor, Romae, 1964.

«Христос Пантократор, Мария Оранта с 4 архангелами и 12 апостолов». Мозаика апсиды собора в Чефалу (Сицилия). 1148.

Пантокрин

Пантокри'н (от панты и греч. kríno — отделяю), жидкий спиртовой экстракт из неокостеневших рогов (пантов) марала, изюбря и пятнистого оленя. Применяют в каплях или растворе (внутримышечно) как тонизирующее средство при астенических состояниях, гипотонии и т. п.

Пантометр

Панто'метр (от греч. pán, родительный падеж pantós — всё и ...метр ), ныне устаревший лёгкий угломерный инструмент, применявшийся преимущественно при топографической съёмке лесов и торфяных болот, не требовавший высокой точности.

Пантомима

Пантоми'ма (от греч. pantómimes — актёр, играющий с помощью одних телодвижений, буквально— всё воспроизводящий подражанием), вид сценического искусства, в котором главным средством создания художественного образа является пластическая выразительность человеческого тела, жест, мимика. Истоки искусства П. в Европе — в театре Древней Греции и Рима. В средние века к П. обращались гистрионы ,жонглёры и др., в средние 16—18 вв. она возродилась в итальянской комедии дель арте . В 19 в. П. как самостоятельную театральную форму развивали Дж. Гримальди (Великобритания), Ж. Б. Г. Дебюро (Франция)— создатель знаменитой маски Пьеро. В последней трети 19 в. П. разыгрывались преимущественно на сценах мюзик-холлов. Во Франции сформировалась так называемая марсельская школа во главе с Л. Руффом. В Великобритании выступали Д. Лейно, Л. Тич, труппа во главе с Ф. Карно, в которой начал творческую деятельность Ч. Чаплин. В начале 20 в. П. занимала значительное место в работе видных режиссёров Германии (М. Рейнхардт и др.). В 1930— начало 70-х гг. самые известные актёры П.— Ж. Л. Барро, М. Марсо (Франция), Л. Фиалка (Чехословакия), Х. Томашевский (Польша).