Другая существенная нужда, представляющаяся именно здесь, — это жгучий вопрос о китайских и среднеазиатских рынках. Фабрики у нас есть; они работают удивительно, они огромны; им необходимо не только обеспечение, но и регулирование сбыта. При этом не следует ни в каком случае упускать из виду той глубокой связи, которая существует между всеми отраслями торговли. Например, связь между чайной и мануфактурной торговлей в Кяхте так сильна, что какое-либо распоряжение, касающееся одной из них, неминуемо касается другой, не говоря уже о местном населении, живущем на длинных путях этой торговли. возчики до Кяхты зарабатывают ежегодно до двух миллионов рублей; они везут в Россию чай, из России — мануфактурные товары. Путь от Кяхты на Иркутск, Томск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь считает в числе заинтересованных не только возчиков, но также многие пароходные и железнодорожные общества, и все то, что с ними так или иначе связано.

До сих пор, насколько помнится, устройство караванов принимали на себя исключительно торговые люди; тут, конечно, не могло быть единства, и правительственное воспособление сказывалось только в общих чертах. Регулирование этого важного дела, упорядочение кровообращения между рынком и производителем со всего азиатского Востока на весь русский Запад, потому что относительно Азии Россия — Запад, подлежало бы давно не только обсуждению, но и приведению в исполнение. В настоящее время, как известно, вопрос этот нашел себе разрешение в великой сибирской железной дороге.

Последний день пребывания путников в Нижнем, 25-го августа, совпал с днем закрытия ярмарки. Погода хмурилась, но не разражалась дождем, и десятки тысяч людей с непокрытыми головами, осенявшиеся крестным знамением, в великом порядке и с подобавшим благочестием, стояли шпалерами или шли за длинной вереницей образов и хоругвей, собранных от многих церквей нижегородских. Когда спущен был флаг, ровно в полдень, путники покинули Нижний, направляясь к городу Владимиру.

Владимир.

Историческое о городе и храмах. Посещение собора. Хозяйничанье с древностью в прошлом веке. Фрески. Реставрации последних лет. Неожиданные открытия. Могильные ниши. «Комары». Усыпальницы великих князей и святителей. Огненная жертва 1237 года. Великая княгиня Агафия и её семья. Епископ Митрофан. Келарь священник Патрикий. Торжество 3-го ноября 1884 года. Легенды. Общее впечатление.

Цельнее, чем где в России, кроме одного только Киева, путешествующий окружается целым миром внушительнейших воспоминаний, не только преданиями и легендами, а правдой бытописания, именно во Владимире. Относительно него даже Москва — и та юница. Семьсот двадцать семь лет тому назад, в 1158 году, повествует летописец, св. благоверный князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, поставил соборный храм Успения. Так высится он и поныне, с той только разницей, что, 27 лет спустя после его построения, вследствие пожара, Всеволод Георгиевич, тогда уже не князь, а великий князь, распространил храм, раздвинул его стены, устроив в прежних арки для выхода в пристройки, так что Андреево построение находится, так сказать, в одеянии построения Всеволодова; он же прибавил к одному луковицеобразному золоченому куполу еще четыре незолоченые, и так и красуются они поныне в своей исторической пестроте. Много ли во всей Европе однолетков Владимирского собора, много ли сохранившихся целостно настолько, как он? Кроме того, тут почивают целые ряды мучеников великокняжеских и духовных; затем, здесь совершилась великая драма гибели великой княгини Агафии, одна из богатейших картин нашей истории, никогда и нигде, если не ошибаемся, не воспроизведенная нашими художниками.

26-го августа, в памятный день Бородинской кровавой битвы, утром, поезд остановился у Владимирского вокзала, от которого вид на высокий кремль, на его стены и церкви очень красив. Погода была не особенно хороша; в город, по довольно крутому подъему, путники проехали прямо в собор, и, приложившись ко кресту, направились поклониться мощам великих князей Андрея, Георгия и Глеба, почивающих в богатых раках.

Массивные крыши их были подняты, и очертания почивающих святых виделись совершенно ясно. Преосвященный приподнял лежащую на груди Глеба Андреевича руку. Когда, много лет назад, император Павел посетил собор, с великими князьями Александром Павловичем и Константином Павловичем, то приподнимал эту руку и, подозвав великих князей, сказал им: «Поглядите, руки князя как живого». При посещении собора императором Николаем было сделано то же самое. Вслед за поклонением мощам последовал продолжительный, внимательный, полный высокого интереса обход собора.

Впечатление, производимое собором, удивительно цельно и величественно. Цельность была бы полной, если бы не высокий, чуть ли не шестиярусный резной, золоченый иконостас в итальянском вкусе, с италинизованными образами. В семидесятых годах прошлого века, после посещения собора Екатериной II, и на средства, ей данные, два епископа, Павел и Иероним, отступили от прямого смысла рескрипта императрицы, «рекомендовавшей» древность сего здания сохранить и поддержать наилучшим образом. Все, что было сделано ими, сделано в стиле, не имеющем ничего общего с нашим, русским; таков именно иконостас. Но было нечто и хуже этого: многие оклады и венцы с древних образов и многие предметы ризницы пошли на сплав, и получено 5 1/2 пудов серебра, из которого сделаны лампады и потир. Какова должна была быть художественно-историческая ценность погибших вещей! Того же глубоко-прискорбного приема, практикуемого, к позору нашему, и теперь во многих местах России, придержались и в 1810 году, когда снесли поврежденную молнией в 1806 году древнюю колокольню и построили новую, имеющую претензию на готические мотивы. Все это звучит глубокой фальшью, и если бы не значение и объемистость всей действительной древности собора, в которой эти художественные неурядицы как бы тонут, то мы утратили бы безвозвратно один из роскошнейших памятников домосковской России.

Все пять куполов и многие окна в стенах обильно заливают собор светом. Древняя живопись тоже очень светла по своему тону. Если вспомнить малое количество света, отличающее московские и киевские соборы, темноту их ликов и мрак, залегающий по вершинам сводов, то не трудно прийти к заключению, что наша древнейшая домосковская архитектура и живопись были гораздо ближе к своему византийскому источнику — к обилию света и простора.

Собор весь сияет древними ликами и не только одиночными, но изображениями целых сцен Священного Писания. Еще в 1859 году академик Солнцев нашел под известью и штукатуркой остатки фресковых изображений XII века. Когда, в 1882 году, преосвященный Феогност задумал его обновление и воссоздание, приступлено было к подробным розыскам древней живописи. Находки на стенах храма, под штукатуркой за иконостасом, были поразительны, как по количеству, так и по свежести того, что сохранилось, и вызванные сюда члены московского археологического общества не замедлили признать в них стенопись XII века, времен великого князя Андрея Боголюбского, живопись чистейшего византийского пошиба. Летопись сообщает, что собор был расписан в 1161 году; в 1408 году великий князь Василий Дмитриевич повелел дополнить это расписание русским художникам Иконину и Рублеву, в этим внесен в собор второй существенный вклад других людей, другого древнего времени. Начавшаяся с 1882 года реставрация производилась под наблюдением особой комиссии, под председательством такого авторитетного лица, как Забелин; восстановление самой живописи поручено было иконописцу села Палеха, Вязниковского уезда, Сафонову.

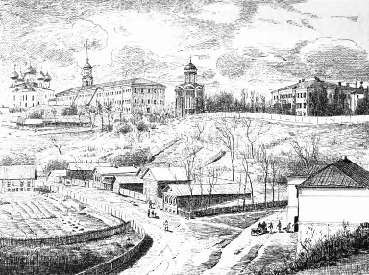

Владимир. Вид на Успенский и Дмитриевский соборы.

Пока шли эти работы, случай открывал один за другим памятники еще более высокого значения, свеянные временем и засоренные мусором, а именно целый ряд гробниц великокняжеских, княжеских и высших деятелей духовенства. В настоящее время, если вы стоите посредине собора, то находитесь в целом кольце могил, каменных гробов, взирающих на вас из-под своих надписей; большинство этих гробов расположено в небольших нишах — «комарах», устроенных, вероятно, великим князем Всеволодом при расширении храма, указавшим, где, как и кого погребать и перенесшим многих из почивших сюда в новые их усыпальницы. Если, как сказано, светла была древняя русская живопись, светлы были и соборы, то под стать им и впечатление этих простых каменных белых гробниц; мысль о смерти, хотя вы в полном смысле слова окружены смертью, от вас чрезвычайно далека, и вы сознаете, что почившие не умерли, а только переселились.