Одним из замечательнейших учреждений в Череповце необходимо признать созданное здесь братьями И. и В. Милютиными Александровское техническое училище, названное так в честь в бозе почившего Императора Александра III, бывшего во время учреждения училища Наследником Цесаревичем.

Братья Милютины, поддерживавшие своими пароходами обширное судоходство по Волге, Шексне и Мариинской системе и впервые применившие к буксировке паровую силу, ближе других понимали нужды своего дела. С развитием пароходства существование местного механического и технического заведений стало настоятельной потребностью. Окрестное население, не имея более возможности пробавляться гвоздяным промыслом и мелким кричным производством, только и ожидало того, чтобы перейти от кузнечного дела к слесарному; но для всего этого был нужен центр, каким и явилось, основанное по мысли и на средства бр. Милютиных, Александровское техническое училище, открытое в 1869 году. В настоящее время училище настолько окрепло и развилось, что в него поступают ученики не из одного только уезда, а из семнадцати губерний. Цель училища — подготовлять мастеровых, машинистов и заводских чертежников с необходимым элементарным общим и техническим образованием.

Путешествие из Череповца далее по Шексне, после осмотра города, продолжалось до деревни Звоз, где предстоял ночлег, с тем, чтобы в семь часов утра быть у Горицкого монастыря. По Шексне выдаются очень красивые места, например Ирма, с церковью Бориса и Глеба на левом берегу и церковью села Ирма на правом. Недалеко от Ирмы начинаются бесконечные вологодские леса, тянущиеся Бог весть куда; в них и по настоящее время обретаются таинственные скиты и спасается много отшельников. Недалеко в стороне существует Божья речка, на которой живут старушки старообрядки, но попадаются между ними и молодые. Движение пароходов по Шексне вообще не особенно быстрое; по объяснению местных жителей, они двигаются на три версты в час медленнее, чем по Волге, вследствие особенной, будто бы, плотности воды.

Тишина ночи и сравнительный недостаток судов на Шексне, уже успевших втянуться в каналы, отклоняли мысль от уверенности в том, что плывешь по главной артерии Мариинской системы. Будто отвечая на огни, кое-где мелькавшие по берегам, пароход от времени до времени разбрасывал искры, и совершенное отсутствие ветра обусловливало осыпание белой палубы значительными слоями пепла. За ночь предстояло миновать печальной памяти Ниловицы, центральный пункт свирепствовавшей здесь когда-то сибирской язвы. Совершенно стемнело, когда с парохода брошены были причалы у деревни Звоз, в получасе хода от Горицкого монастыря, наутро предстояло посещение знаменитой Кирилловой обители.

Кириллов.

Горицкий монастырь. Кириллов монастырь. Историческое о местности. Замечания Шевырева. Жизнеописание св. Кирилла. Монастырские памятники: церкви, гробницы, ризница. Страничка из жизни Шереметева Большого, постриженика монастырского. Знаменитое послание Иоанна Грозного. Воспоминания о св. Ниле Сорском. Сопоставление его с Иосифом Волоколамским. Вход в Белозерский канал.

Когда пароход, после ночевки, тронулся по направлению к Горицкому монастырю, настало утро яркое, безоблачное. Перед Горицами Шексна образует крутую луку и с неё открывается красивый вид на монастырь, окруженный белой стеной, со многими зелеными куполами церквей и красными крышами служб. Это место получило свое название Горицы от слова: гора, как девица — от слова: дева. Монастырь основан в 1544 году. Сюда в 1608 году была заточена прекрасная Ксения Годунова, до перевода её во Владимирский девичий монастырь. Тут же была пострижена Агафья, сестра Шереметева Большого, бывшая замужем за внуком астраханского царя Муртаза — Алием Кайбуловичем, в крещении Михаилом, упоминаемым в завещании Грозного в 1578 году. Ксения и Агафья находились в монастыре одновременно. Теперь в нем около 500 монахинь.

Главная церковь — Воскресенская; в церкви св. Дмитрия Царевича очень древний иконостас; в церкви Троицы археологически любопытны эмпории на столбах под тяжелыми круглыми сводами. Память Иоанна Грозного до сих пор живет здесь в легендарных рассказах о сестрах Улиании и Алене, «истребленных» им. Имеются и мощи одной из «истребленных», но они под спудом. Неширокие дворы монастырские были вплотную залиты пестрыми толпами людей, между которыми очень картинно выделялись монахини, все в черном. До святыни Кириллова монастыря отсюда всего семь верст хорошей, красивой дороги.

Горицкий монастырь.

Немного в стороне от кипучей стремнины Мариинской системы, в сознательной вековечной неподвижности своего великого призвания, высится Кириллов монастырь.

«Европа, — говорит Шевырев, — полна следов сопротивления разных элементов единению государства; у нас их нет: наши князья жили в городах и вотчинах, наши замки — монастыри». И начинались-то твердыни эти с землянки, с брусяной церковки, с деревянной кельи; владетелями их, «вечными» владетелями, были отшельники в овчинных тулупах и худых ризах, а не в стальных рыцарских доспехах с широкими перьями на шлемах и по плечам. Такими твердынями оказались: Троицкая для центра, для Москвы, Киев — для юга, Кириллов и Олонецкое пустынно-жительство с Соловками — для севера.

Преподобный Кирилл Белозерский — XIV век! Но это, новейшая история того уголка земли Русской, который путники посетили. На Белоозере сидел Синеус, Рюриков брат. Существует тут до сего дня Синеусов курган и красивая о нем легенда: вздумали люди курган копать, до клада дорыться, принялись за дело, но — выехал солдат на коне и помешал. На кургане попадается зачастую рыбья шелуха; если принести ее домой, она обращается в деньги. Вот богатство! Тем не менее, наш север, как справедливо говорит Буслаев, далеко отстал в своем развитии от юга России. «В то время, когда по Волге, на Шексне и на Белоозере кудесники творили разные чудеса, а в Новгороде волхв собирал около себя народ против князя и епископа, Баян, наш южно-русский певец, был уже другом князей и не только прославлял их подвиги, но и осуждал усобицы». Не раздавались на севере сладкозвучные струны Баяновы, но непроходимые дебри ожидали святых и умных людей, нарождавшихся во времени; таковы были Кирилл Белозерский и Нил Сорский.

Выход Шексны из Бела-Озера — место очень ранней цивилизации, засвидетельствованной с первых строк начала летописи основанием здесь в XIII веке самостоятельного удела, развившегося в первые десятилетия ига татарского. После службы в Орде, князь Глеб Васильевич основал свое местопребывание при самом истоке Шексны, на южном её берегу, и соорудил храм св. Василия в полутора верстах от Карголома, против Крохина. Ручей или речка, впадающая в Шексну, называется и поныне Васильевской. Предание об основании древнейшего Белозерска указывает, что место сооружения храма св. Василия находилось подле капища финских инородцев, пожертвовавших им при обращении в христианство, когда нашли тут неведомо откуда явившийся образ св. Василия, а подле образа — теплую просфору. Это послужило поводом основания церкви и при ней монастыря св. Василия при начале Белозерска. Через двести слишком лет существования Белозерска, уже в 1459 году, город перенесен на Карголом, а оттуда, в 1612 году, разоренный шайкой вольницы, поставлен на настоящее, третье, место.

Кирилло-Белозерский монастырь.

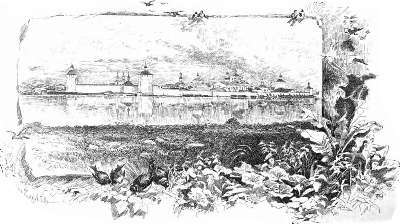

Когда подъезжаешь от Гориц к Кириллову монастырю, перед нами возникает он на берегу озера настоящею, внушительною твердынею в двух своих оградах со множеством куполов. Таких оград нынче не делают: цели нет. Внутренняя имеет 10 аршин вышины при 11/2 аршинах ширины; наружная — 16 при 91/2. За такою бронею и свое время можно было отсидеться. Тихо плещется у стен монастыря Сиверское озеро. Низкие берега его кажутся еще площе, еще низменнее в соразмерности с монастырскими твердынями, плывущими над тихою гладью темных озерных вод. Пейзаж строг, задумчив, но не мрачен.