Относительно птиц здесь есть все, что угодно; большинство водяных зимуют в полыньях, водохожах. По лесам попадается множество избушек; это места пристанищ для охотников: один поставил, а десятки пользуются. Ориентируются охотники по коре деревьев; кто посмелее, тот отваживается и дальше от дома, и тогда вооружается компасом, так называемой «маткой»; подле избушек на деревьях устраиваются для хранения добычи и пищи «лавасы»; с этих лавасов бьют на падаль медведей.

На Аксинью-полузимницу, говорят, медведь переворачивается в своей берлоге. Относительно медведя есть тут один рассказ, напоминающий Пушкинского «Рыбака и рыбку». Вот он. В Кривом Поясе, Пудожского уезда, жил старик со старухой и она вела над мужем «большину»; старик начал рубить дерево; оно взмолилось и исполнило два его желания; третьим желанием старухи было то, чтобы «все их боялись», и дерево обратило обоих в медведя и медведицу; так они и гуляют до сих пор и все их боятся.

Есть и другой рассказ, но уже не касающийся охоты, имеющий значительное сходство с Гоголевским «Вием»: это об Иване купецком сыне. В нем имеет место смерть одного из двух товарищей, чтение над ним молитв, поползновение мертвого съесть живого и просьба его открыть ему глаза, чтоб увидеть. Действие происходить на Груманте.

Говоря об олонецкой охоте, невозможно не вспомнить об удивительной местной собаке «лайке», сильно смахивающей по внешности на волка и являющейся незаменимой при её своеобразных нападениях на медведя. Она подлаивает также глухарей и белок, гонит оленя и лису; завидя птицу, собака занимает ее своим лаем, а охотник, тем временем, подкрадывается и бьет.

Как ни борются местные крестьяне против зверя, он все-таки сильно хозяйничает. Полезнее ружей являются тут всякие капканы, пасти, кляпцы, ямы, огородки, иногда очень остроумные, тем не менее, на бедную Олонецкую губернию ежегодный убыток от зверя ложится довольно крупной суммой в 50.000 рублей. Эта сумма вовсе не шуточная там, где до сих пор существуют берестяные сапоги, сбруя, домашняя утварь, любопытные образцы которых имеются в этнографическом музее, находящемся в доме губернатора и составленном по почину бывшего начальника губернии.

Климецкий монастырь.

Климецкий остров, — одно из самых добычливых мест для охоты ружьем; на юго-западной оконечности его находится небольшой монастырь; остров имеет около тридцати верст длины, при значительно меньшей ширине от 400 саж. до десяти верст; жителей на нем 2.500 человек. Монастырь основан в начале XVI века сыном новгородского посадника, торговавшим беломорской солью, постригшимся в монахи и признанным святым под именем Ионы Климецкого. Он был выброшен бурей на «Луду», где и обрел на можжевеловом кусте св. икону. В 1865 году местные крестьяне, выведенные из терпения хищничеством волков, остающихся на острове по вскрытии озера, решили делать ежегодные облавы. На острове много сенокосов и много скота. Облава собирается обыкновенно на самом северном краю острова, становится поперек его и гонит на юг в течение двух дней; к концу этого времени люди подходят к месту, называемому Волчьей Смертью; это самое узкое место острова, — кажется, не более полуверсты шириной. Зверь весь загнан на юг, к монастырю. Облава останавливается, загораживает остров во всю ширину изгородью, оставляя посредине её свободное место сажен во сто ширины, на котором в три ряда расставляются сети. Исполнив это, крестьяне идут в монастырь всей громадой помолиться и затем гонять зверя обратно с юга на север, прямо в сети. Говорят, что в прежнее время в сетях убивали палками до пятидесяти волков.

Волчья Смерть.

День отъезда к Вознесению был прекрасный, теплый, тихий; на озере стоял почти штиль. Вдали, на севере, легкий туман заволакивал водяную равнину. Там, на севере, где сгущался туман, находится Палеостровский монастырь, известный самосожжением 2.000 раскольников. Еще выше, но по тому же направлению, процветали когда-то Даниловский и Лексинский раскольничьи монастыри. Это теперь почти такой же миф, как и онежский водяной царь, к которому, как говорит легенда, ходит играть в кости царь Кушмозера, в те дни, когда Кушмозеро от поры до времени высыхает. Путь лежал на Вознесенье, к истоку Свири. Около полудня легкий ветер зарябил дремавшую до того волну; четыре парохода шли один за другим полным ходом.

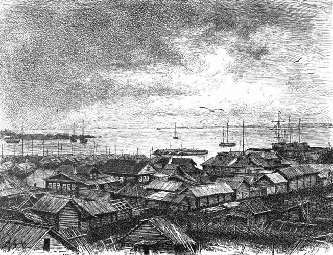

Вознесенье. Лодейное Поле.

Значение Вознесенья для наших водных систем. Характер р. Свири. Лоцмана. Историческое о 1812 годе. Лодейное Поле, родина балтийского флота.

Приблизительно около шести часов вечера, 16-го июня, пароход подошел к истоку Свири, к Вознесенью. Собственно говоря, до вечера было далеко, потому что солнце стояло еще очень высоко и великая гладь лежавшего позади Онежского озера, безмолвный, светлый, голубой штиль и низменные берега, где песчаные, где поросшие мелким кустарником, были залиты горячим светом.

Под общим именем Вознесенья разумеют как Вознесенскую слободу на правом берегу начинающейся тут Свири, так и Намойные Пески, лежащие на левом, южном берегу. Население совершенно соответствует последнему названию: оно тоже «намывается» сюда во время хода караванов. Постоянно новое, движущееся, пестрое, оно проскальзывает по пути к Петербургу со всего неоглядного бассейна Мариинской системы. Больше чем на тридцать миллионов рублей проходит здесь всякого добра, главным образом хлеба. От Кавказа и Урала протягиваются сюда, к этому узлу, нити из шестнадцати хлебороднейших губерний, и как-то странно, невероятно видеть в таком важном путейском пункте такие маленькие деревянные дома, такую утлую обстановку. С устройством Онежского обводного канала в 1851 году, вся судоходная деятельность перешла из Вытегры в Вознесенье. Есть тут три каменные церкви, телеграфная и спасательная станции и Вознесенский мореходный класс, и почтовое отделение, и Вознесенское образцовое училище, и, тем не менее, это все-таки наша «деревянная» Россия. Чувствуется, что глубокая восьмимесячная зима покрывает это место неоглядными сугробами снега, и тогда от летнего Вознесенья нет и помину.

Село Вознесенье. Исток Свири.

В Вознесенье пожарная часть в прекрасном порядке. Хорошее устройство речной пожарной части в таком важном промышленном пункте, где паузят сотни судов и до полусотни буксиров, при небрежности присущей русскому человеку вообще и пестроте проплывающего народа в частности, — вопрос большой важности. Когда была произведена пожарная тревога, по данному свистку путейский пароход, находящийся всегда под парами, двинулся по указанному направлению, буксируя паровую машину. В воде недостатка не было, и машина, выбрасывающая до шестисот ведер в минуту, и брандспойт парохода, ее подтянувшего, не замедлили окатить огромными массами воды одну из барок, крытую деревянной кровлей. Брандспойт путейского парохода «Ледокол» выбрасывал до тысячи ведер в минуту. Понятно, что вовремя захваченному огню трудно распространиться. Значительной помощью являются имеющиеся налицо в достаточном количестве казенные войлоки, очень приличных размеров, назначенные для покрышки судов в защиту от искр. Оттаскивание загоревшегося судна не всегда может удаться, вследствие загромождения и целой сети якорных канатов и причалов соседних судов; кроме того, именно канаты сгорают быстро, и напор судов, лишенных якорей, на другие, ниже стоящие, при быстром течении Свири, может причинить не меньшую беду, чем пламя; остается потопить судно, к чему и прибегают. К счастью, благодаря, конечно, предупредительным мерам, в Вознесенье крупных случаев пожаров не бывало, а только что упомянутая пожарная тревога была не только картинна, но и показала воочию силу противодействия огню, если бы представилась надобность. Досталось от воды и барке, и войлокам, и людям.