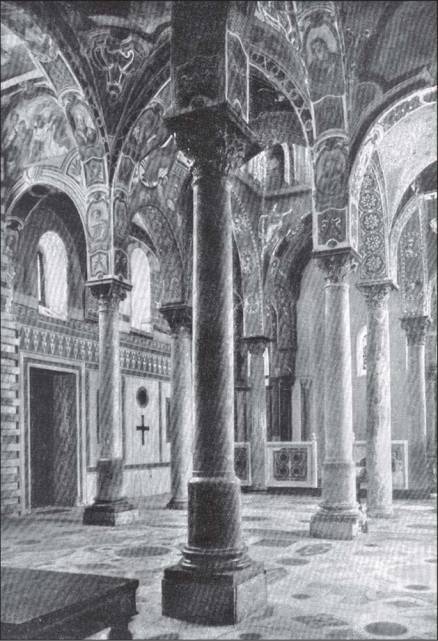

Самые блестящие образцы норманно-сарацино-византийского искусства находятся на острове Сицилия. Центр этого искусства — Палермо и его роскошные окрестности; но искусство это распространилось и в восточной части острова, до Чефалу и Мессины. И здесь важнейшую роль играла архитектура. Из византийских купольных церквей Сицилии следует отметить Сан-Джованни дельи Эремити (1132), Санта-Мария делль Аммиральо (Ла Марторану, 1147) и Сан-Катальдо (заложенную в 1161 г.), все три — в Палермо. Сан-Джованни дельи Эремити — пятикупольная церковь с продольным корпусом, трансептом и тремя абсидами. Марторана первоначально была четырехугольной постройкой с тремя абсидами; четыре колонны в ее средокрестии поддерживали купол на пандантивах (рис. 129). Сан-Катальдо имеет три купола, из которых средний покоится также на четырех колоннах. Однако архитектура этих церквей уже не вполне византийская: в них вместо полуциркульной арки появляется стрельчатая; но это еще не готическая стрельчатая арка, а арабская (см. т. 1, рис. 640), и вообще в этих зданиях выказывается еще сарацинское, а не французское влияние. Знаменитая Дворцовая капелла (Capella Palatina) в Палермо, сооружавшаяся с 1129 по 1140 г., только в своей восточной части, к которой принадлежат крытый стрельчатым коробовым сводом трансепт и высокий купол над средокрестием, имеет типичные черты византийской архитектуры.

Рис. 129. Церковь Марторана в Палермо. С фотографии Алинари

Рис. 130. Задняя сторона Монреальского собора. С фотографии Алинари

В трехнефном продольном корпусе капеллы коринфские колонны с едва заметными импостами поддерживают высокие арабские стрельчатые арки; сталактитовые своды (см. т. 1, рис. 641 и 642) над ними служат переходом к плоскому, украшенному куфическими надписями деревянному потолку. Общий живописный эффект, усиливаемый мозаичными украшениями, заставляет не замечать недостатка связи архитектурных элементов между собой. Наконец, соборы в Чефалу (1132), Палермо (1169–1185) и Монреале (1174–1189) — это западные базилики с норманнскими парными башнями по бокам западного фасада и с коринфскими колоннами, поддерживающими арабские стрельчатые арки внутри. Внешние стены соборов в Палермо и Монреале (рис. 130), в особенности стены абсид, декорированы фальшивыми стрельчатыми, пересекающимися друг с другом арками; главную, совершенно своеобразную прелесть Монреальского собора составляет галерея клуатра (1200–1221) со стрельчатыми аркадами, колонны которых, стоящие попарно и частью витые, роскошно орнаментированы мозаичными или покрыты пластическими арабскими узорами; фигурные капители этих колонн представляют нам сицилийскую пластику начала XIII столетия в благоприятном для нее свете. Бронзовые двери, которыми Монреальский собор снабжен в XI столетии, были изготовлены еще чужеземными мастерами. Двери северного входа — произведения Баризана из Трани. Но двери западного портала, сработанные, как гласит надпись на них, в 1186 г. пизанцем Бонанном, изображают на своих 42 панно многочисленные библейские сцены, часто богатые фигурами, исполненные уже не в византийском, а в тоскано-романском стиле, сухом и слабом в отношении форм, но более оживленном в отношении композиции сюжетов (рис. 131). Историк сицилийского искусства Ди-Марцо вполне справедливо признавал в вышеупомянутых каменных скульптурных капителях клуатра при Монреальском соборе значительный художественный прогресс по сравнению с соборными дверями. Но это был лишь временный подъем, за которым не последовало дальнейших шагов вперед.

Рис. 131. Часть западных бронзовых дверей Монреальского собора. С фотографии Алинари

Рис. 132. Мозаика в абсиде собора в Чефалу. С фотографии Алинари

В ряду многочисленных мраморных изделий, покрытых узорами из разноцветных камней и стеклянной мозаики, встречающихся в Сицилии столь же часто, как и в Нижней Италии, достойны быть упомянутыми только алтарные загородки, кафедры, трон и кропильница Дворцовой капеллы — произведения великолепные, но имеющие преимущественно художественноприкладной, декоративный характер. Тем большее внимание обращают на себя главные произведения сицилийской живописи в рассматриваемую нами эпоху — мозаики сицилийских церквей. Преимущественно этим великолепным мозаикам сицилийское искусство норманнской эпохи обязано впечатлением роскоши и торжественности, какое от него получается. Мозаики эти по большей части византийского стиля и обычно рассматриваются как отголоски средневекового греческого искусства на Западе. Древнейшие и лучшие из них находятся в соборе Чефалу (около 1148 г.). В его главной абсиде, как вообще в западных церквах, помещено гигантское, величественное поясное изображение Спасителя (рис. 132), блистающее яркими красками: нижняя одежда Христа — золотая, верхняя — синяя, фон — золотой; белокурые волосы разделены посредине пробором; черты лица — по-византийски застывшие, но их выражение величаво, благородно и торжественно; византийские также выбор, компоновка и позы фигур святых, изображенных в три ряда под иконой Спасителя. Надписи — греческие, как и на сохранившихся только отчасти стенных и потолочных мозаиках палермской Мартораны. Распределение сюжетов в Марторане напоминает афонские церкви. В куполе представлен на золотом фоне во весь рост Христос, сидящий на престоле (фигура его слишком длинна) и окруженный восемью пророками; на «парусах» изображены евангелисты. В более полном виде дошли до нас мозаики палермской Дворцовой капеллы. Их золотой фон наполняет своим ровным блеском всю церковь, а роскошь красок приковывает взгляд к содержанию изображений. Спаситель представлен не только в середине купола, но и на своде главной абсиды (колоссальное поясное изображение). Верх стен среднего нефа занят сюжетами из Ветхого Завета. Главные события Нового Завета размещены по стенам хора. Композиции «Бегство в Египет» и «Вход Господен в Иерусалим», несмотря на то что скомпонованы совершенно по-византийски, выказывают в разработке этих сюжетов большую жизненность. Надписи и здесь в большинстве своем греческие. Наконец надо сказать несколько слов о мозаиках Монреальского собора. Размещение их такое же, как и в вышеупомянутых церквах, но латинские надписи занимают здесь уже заметное место среди греческих, а стиль изображений сделался менее правильным, чего, особенно по сравнению с мозаиками собора Чефалу, нельзя не признать упадком. Этот упадок еще заметнее в мозаиках Мессинского и Салернского соборов. Владычество Гогенштауфенов уже ничего не могло прибавить к живописному очарованию норманно-сицилийского искусства, развившегося под византийским и сарацинским влияниями.

2. Искусство Рима и Умбрии

При борьбе, которую приходилось римским папам вести в рассматриваемое время то с антипапами, то с германскими императорами, то с римской знатью, то с римским народом, Вечный город был лишен мира и благоденствия, необходимых для самостоятельного развития искусства. Изредка мы наталкиваемся здесь на новые, свежие веяния, но вообще Рим в эту эпоху питался старыми, уже значительно исказившимися традициями.

Раннехристианское направление продолжало держаться в Риме главным образом в архитектуре, которая здесь почти не принимала участия в «романском» движении и скорее стремилась вернуться к более строгому, древнему стилю. Основным типом храма оставалась старинная римская базилика; удержалась и старая схема плана, и плоские деревянные потолки или открытые стропила; по-прежнему употреблялись преимущественно античные колонны. К началу XII столетия относится впоследствии перестроенная церковь св. Климента (Сан-Клементе), в которой 16 разнородных античных колонн соединены между собой полуциркульными арками. Но римские базилики середины и конца XII в. и первой половины XIII в. возвращаются к прямолинейному антаблементу над колоннами продольного корпуса; таковы, например, великолепная церковь Санта-Мария ин Трастевере (1139) с сильно возвышенным трансептом, напоминающим собой романские церкви, Сан-Кризогоно, древняя, восстановленная в 1128 г. базилика с триумфальной аркой, поддерживаемой величайшими в Риме античными порфировыми колоннами, церковь Сан-Лоренцо фуори ле Мура (св. Лаврентия) с ее нартексом, ионический антаблемент которого покоится на шести античных колоннах. Другие церкви изменили свою первоначальную форму вследствие позднейших пристроек к ним колоколен или «галереи клуатров», то есть монастырский двор или сад, обнесенный со всех четырех сторон открытой галереей, полуциркульные арки которой покоятся на двойных роскошно орнаментированных колонках. Крытый атрий изящной церкви Санта-Мария ин Козмедин принадлежит XI столетию; тогда же, по нашему мнению, построена и ее красивая четырехгранная колокольня в семь богато расчлененных ярусов с двойными и тройными арочными окнами (рис. 133). Но в церквах, соединенных с монастырями, исчез окруженный портиками западный атрий; его заменила устроенная с южной стороны церкви галерея клуатра. Некоторые римские галереи клуатров этого рода могут считаться самыми прекрасными и оригинальными созданиями романского зодчества на берегах Тибра. Галерея клуатра при церкви Сан-Лоренцо фуори ле Мура (около 1190 г.) с ее одиночными, неудвоенными карликовыми колоннами еще проста и несколько тяжела. Роскошнее и изящнее обширный монастырский двор церкви Сан-Козимато (около 1200 г.), двойные колонки которого имеют чашевидные капители. Но наибольшей пышности достигают галереи клуатра при Латеранской базилике (1222–1230) и при Сан-Паоло фуори ле Мура (1220–1241), где мраморные колонны аркад и фризы покрыты богатой и разноцветной мозаикой геометрического узора, принадлежащей образцам той архитектурной орнаментации, которая, как уже было замечено нами выше, распространилась из Монте-Кассино, с одной стороны, на юге Италии, а с другой — в Риме. В Вечном городе этот род орнаментации, употреблявшийся кроме галерей клуатров также и для алтарных загородок, кафедр, дверных рам, полов, седалищ и подсвечников, постепенно совершенствуясь в трудах стольких поколений художников, уже гордо выставлявших свои имена на исполненных ими произведениях, достиг значительной строгости стиля и изящества. В обрамлениях и профилях мы видим у них античные формы, а во вставках, вырезанных из древних порфировых и цветных мраморных колонн и преобладающих здесь над окрашенными и золочеными стеклянными кубиками, — большой художественный вкус. Декорированные таким образом римские изделия прославились под названием работ Космати. Но Космати — самые молодые из семейств художников, в которых это мастерство передавалось от отца к сыну. Ряд этих художников начинается неким магистром Павлом (около 1090 г.), его сыновьями и внуками. Из самых ранних произведений, исполненных действительно Космати, под руками которых мозаичные орнаменты потом нередко превращались в настоящие мозаичные картины, можно указать на красивую мраморную облицовку портала церкви св. Саввы в Риме (1205), работу Якоба, отца Космы I. К Космати мы еще вернемся впоследствии. Из числа работ Космати XII в. и ближайших десятилетий XIII столетия к лучшим произведениям должны быть отнесены роскошные полы в церквах Санта-Мария ин Козмедин (около 1120 г.), Санта-Мария ин Трастевере (около 1140 г.), Санта-Мария Маджоре (около 1150 г.), Сан-Лоренцо фуори ле Мура (около 1220 г.), в особенности же стильные и изящные пульты для чтения, алтари, перила, епископские седалища и прочее в римских церквах Сан-Клементе, Сан-Лоренцо фуори ле Мура, Санта-Мария ин Козмедин и Санта-Мария ин Арачели.