Переход к формам XVI столетия, но все же еще и не к формам Возрождения, обозначают в Кёльне в это время пережившие второе десятилетие XVI в. мастер «Святого рода» (приблизительно от 1480 до 1520 г.), мастер «св. Северена» (приблизительно от 1490 до 1515 г.), мастер «Алтаря св. Фомы», или «св. Варфоломея» (приблизительно от 1470 до 1515 г.), в котором Альфред фон Вурцбах некогда хотел видеть не более и не менее как Шонгауэра. В сличении произведений этих мастеров отличился Шейблер.

Мастер «Святого рода», которому мы уже приписали прекрасные витражи в северном боковом нефе собора (ср. стр. 329), получил данное прозвание по своему большому позднему произведению — триптиху кёльнского собрания, на средней картине которого роскошно изображен Святой род. Балдахины золотых столбов позади главной группы еще готические, но в качестве предвестников Возрождения в них уже появляются, как в поздних картинах Мемлинга (см. рис. 339 и 340), «putti» — декоративные «младенцы» Италии. Непосредственное, смелое наблюдение жизни позволяет мастеру расположить множество фигур с выдающимся декоративным умением. Он любит класть сочный розовый цвет рядом со светло-голубым. Золотой фон уступает постепенно место естественному цвету неба, причем золотые парчовые занавеси, заполняющие задний план, образуют к нему переход. Большой алтарь с Распятием из Рихтериха, в Брюссельском музее, и великолепный алтарь св. Себастьяна, в Кёльнском музее, свидетельствуют о его прекрасном мастерстве.

«Мастер св. Северена» работал в церкви св. Северена в Кёльне, которая обладает его огромным витражом на тему Распятия, в ризнице находятся две стильные доски с изображениями святых его работы и 20 больших, написанных на полотне стенных картин с изображениями из жизни св. Северена, которые, впрочем, могут считаться только работами его мастерской. Отличительными признаками его картин служат узкие, продолговатые лица со старообразными, но выразительными чертами и красноватыми или желтоватыми тонами тела, богатые, пестрые, но гармонично соединенные цвета одежд и известная свобода в языке форм, обозначающая переход к XVI в. Золотой фон и пейзажное небо чередуются в его задних планах. Например, «Страшный Суд», в Кёльнском музее, имеет над серовато-коричневым пейзажем настоящее небо, заволоченное черными тучами; в «Поклонении волхвов», того же собрания (рис. 383), сделан еще золотой фон, а в картине «Христос перед Пилатом» хорошо передан перспективный вид. В собрании Вебера в Гамбурге находится триптих его работы, средняя картина которого представляет Распятие. Трудно допустить, как полагал Альденгофен, что по рождению и воспитанию он был голландцем, лейденцем. Во всяком случае, в Кёльне он сделался кёльнцем.

Рис. 383. Поклонение волхвов. Картина масляными красками «мастера св. Северена». С фотографии Нёринга

«Мастер алтаря св. Фомы», как я его назвал по его главному произведению в Кёльнском музее, или мастер алтаря «св. Варфоломея», как он стал называться по произведению в Мюнхенской пинакотеке, по-видимому, из Южной Германии переселился в Кёльн. Влияние Шонгауэра чувствуется в его ранней работе «Поклонение волхвов», в галерее в Зигмарингене. В Кёльне он выработал, однако, собственный, легко распознаваемый стиль, довольно часто переходящий в напыщенную манерность. Обнаженные части тела в его фигурах превосходны по моделировке, их угловатые, часто плоские лица и костлявые, тонкие руки, однако, выразительно отражают внутреннюю жизнь изображенного человека. Движения его фигур также довольно угловаты, а драпировки, свойственные спокойным положениям, ложатся широкими складками беспорядочно и беспокойно. Но совершенно своеобразны его изысканные красочные аккорды с холодным светом. Чтобы усилить их блеск, он в своих средних алтарных картинах удерживает золотой фон, между тем как пейзажные фоны боковых картин полны фантазии и жизни. Кроме кёльнского алтаря св. Фомы, средняя картина которого изображает апостола Фому, накладывающего свои персты на зияющую рану Спасителя, и мюнхенского алтаря св. Варфоломея, средняя картина которого представляет апостола Варфоломея между св. Агнесой и св. Цецилией, в качестве его главных произведений следует назвать большой алтарь с «Распятием» и «Мадонну», в Кёльнском музее, створки со святыми, в Майнцской и Лондонской национальных галереях, в особенности же изумительно патетическое «Снятие со креста», в Лувре. Но даже это позднее произведение мастера выполнено в готическом стиле XV столетия.

2. Искусство Южной Германии и Австрии

Архитектура

Рис. 384. Система Ульмского собора. По Дегио

Обращаясь к области Дуная, мы оказываемся на огромной территории, охватывающей Вюртемберг, Баварию и Австро-Венгрию. Если уже в XIV в. искусство всей этой области играло одну из главных ролей в художественном развитии Германии, то в XV в., по крайней мере в архитектуре и скульптуре, оно все решительнее становилось во главе художественного движения.

Ульм, город на Дунае, взял на себя руководящую роль в немецком зодчестве XV в. не только потому, что Ульрих из Энзингена был оттуда родом, но также и потому, что в стенах древней швабской столицы возникла величайшая церковь того времени. Мы уже знаем, что приходская церковь Ульма, обычно называемая собором (Munster), была заложена в последней четверти XIV столетия; но лишь после того, как в 1392 г. Ульрих из Энзингена взял в свои руки ее постройку по своему плану, она могуче вознеслась вверх. Преемниками Ульриха Энзингера были его зять Конрад Кун и его сын Маттиас Энзингер. Под их руководством церковь эта получила вид пятинефной базилики без трансепта, но с вытянутым, длинным хором, который заканчивается полудесятиугольником. Грузные столбы отделяют средний неф от законченных только после 1500 г. боковых нефов, а эти последние покрыты сетчатыми сводами и отделяются друг от друга стройными круглыми столбами (рис. 384). С наружной стороны система контрфорсов уже упрощена, рядом с восточным хором возвышаются две не очень высокие остроконечные башни; западный фасад над легким притвором украшен самой высокой из всех церковных башен, в высшей степени богато расчлененной и насквозь пронизанной окнами с мысками и «рыбьими пузырями». Изящный, с роскошной ажурной резьбой шпиц ее был, впрочем, исполнен лишь 400 лет спустя по сохранившимся проектам Матвея Бёблингера. И в Ульмском соборе строгая критика видит прозаичность, манерность и чрезмерную сложность, но под его огромными сводами мы получаем возвышенные и необыкновенные впечатления.

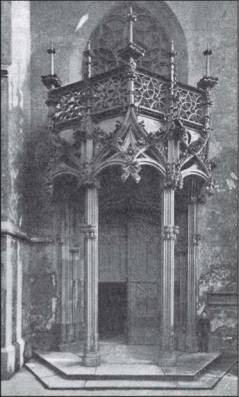

Рис. 385. Портал церкви св. Ульриха в Аугсбурге. С фотографии Гёфле

В церкви св. Ульриха (Ульрихскирхе) в Аугсбурге (1466–1500), в Швабии, в великолепном творении Буркгардта Энгельбергера, мы встречаем крестообразную базилику древнего типа, но с формами позднейшей готики (рис. 385), и ряд церквей зальной системы, которые частично, подобно церкви св. Михаила в швабском Гмюнде и церквам св. Георгия в Нердлингене и Динкельсбюле, похожи своими зальными хорами на те, которые находятся в церкви св. Креста в Гмюнде, частично же, подобно собору в Штутгарте и знаменитой церкви Богоматери в Эслингене, остаются верными прежней форме хора. Церковь Богоматери в Эслингене, среди строителей которой мы снова встречаем Энзингеров и Бёблингера, производит впечатление прекрасного здания снаружи и внутри. На долю Матвея Бёблингера выпадает основное участие в проекте ее великолепной башни. Ее каменный шпиц, прорезанный сквозными украшениями в виде «рыбьих пузырей» и трилистников, расчлененный изящной горизонтальной галереей, является одним из прекраснейших в мире.