4. Искусство Армении и Грузии (IX–XI вв.)

Прекрасная страна между Кавказскими горами и Араратом, прилегающая с одной стороны к Малой Азии и Персии, с другой — к России, уже в предыдущую эпоху, как мы видели, принимала живое участие в развитии церковной центральной архитектуры. С IX столетия в армянском искусстве ясно обнаруживается самобытное национальное направление. Для плана армянских церковных построек этой эпохи характерна общая продолговатая форма, с куполом, увенчивающим собой среднее пространство. Крест, который эти церкви образуют внутри, не греческий, так как его восточный и западный концы длиннее северного и южного, но и не латинский, потому что восточный и западный концы имеют равную длину: он — армянский. Абсидные ниши, внутри круглые, не выступают за прямоугольные очертания плана. Фасады расчленены врезанными в стены треугольными нишами и фальшивыми арками. Купол лежит на барабане, многоугольном снаружи, а внутри же часто круглом, прорезанном полукругло-арочными окнами; его собственная круглота маскируется снаружи пирамидальной или конической крышей. Геометрически простые формы сообщают армянским церквам, как снаружи, так и внутри, прелесть художественной законченности.

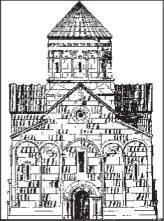

Уже церковь св. Рипсиме в Вагаршапате (Эчмиадзин), возникшая едва ли раньше 800 г., хотя ее считали древнее на два столетия, выказывает эту систему в самом последовательном ее развитии. План этой церкви очень интересен (рис. 69). Все четыре стороны имеют полукруглые ниши, обозначенные снаружи вдающимися в толстые стены треугольными впадинами. Внутри им соответствуют сильно выступающие вперед пилястры, образующие систему опор, поддерживающих купол. Церковь в Пицунде (в Абхазии), построенная в X столетии, прежде была относима также, самое позднее, к VIII в. Удлиненная западная часть этого храма делает его очень похожим на купольную базилику. Над его четырьмя главными столбами перекинуты подковообразные арки. В более поздних церквах появляется своеобразный национальный армянский орнамент, связанный, правда, несколько искусственно с отдельными архитектурными элементами. Античные растительные мотивы встречаются редко, гирлянды из завитков совсем отсутствуют, листья большей частью следуют поодиночке один за другим; главную роль играет плетенка и ленточный орнамент. Капители и базы редко встречающихся колонн и более частых полуколонн состоят из округлых подушек. Наконец, местами на «парусах» и колоннах попадаются чисто арабские мотивы сталактитов (см. т. 1, рис. 643). Особенно богат развалинами церквей этого времени, среди которых нередки и восьмиугольные в плане, город Ани, так называемая армянская Помпея. Полуразрушенная, построенная из вулканического туфа патриаршая церковь Ани (рис. 70), оконченная в 1010 г., представляла типичный пример армянской церкви, имеющей в плане прямоугольник; однако ее купол покоился уже не на системе опор, связанных со стенами, а на четырех свободно стоявших, сильно расчлененных столбах, как в более древних армянских церквах (см. выше). Вытянутая в продольном направлении и подразделенная на три нефа, эта церковь внутри напоминала собой базилику. Наружные стены украшены фальшивыми арками. Характерны треугольные фронтоны, возвышающиеся над каждым из четырех фасадов. Снаружи эти церкви производят впечатление еще большей гармоничности, чем внутри.

Рис. 70. Фасад патриаршей церкви в Ани. По Байе

Рис. 69. План церкви св. Рипсиме в Вагаршапате. По Шназе

Армянский стиль перешел в Грузию, где, однако, из-за византийского влияния, шедшего с Черного моря, он отчасти утратил свою строгую последовательность. В построенной около 1000 г. армянским зодчим Сионской церкви монастыря в Картли абсидная ниша на востоке и портал на западе выдаются наружу. Напротив, дошедший до нас в развалинах Кутаисский собор (1003–1009) имеет снаружи совершенно прямую восточную стену, как в армянских церквах, и представляет на западной стороне нартекс между двумя низкими башнеобразными частями. Капители колонн внутри церкви украшены византийскими лиственными завитками, наружные же стены оживлены фальшивыми аркадами и покрыты своеобразно прелестным, хрупким армянским орнаментом.

Армения и Грузия в X и XI столетиях еще не имели ни настоящей живописи, ни настоящей скульптуры. Даже для иллюстрирования рукописей в этих странах пользовались, как указывает, например, Евангелие Эчмиадзинского монастыря 989 г., более древними сирийскими или современными византийскими миниатюрами (см., например, Евангелие того же столетия в библиотеке церкви св. Лазаря близ Венеции). Оригинальные, нескопированные рисунки на полях рукописей грубы и нехудожественны. Первые признаки национального армянского стиля обнаруживаются в Трапезундском Евангелии, хранящемся в библиотеке церкви св. Лазаря (№ 22); но этот национальный стиль сводится в конце концов лишь к дальнейшему развитию заимствованных из сасанидского искусства цветочных пальметт и подготовленных византийским искусством инициалов в виде птиц. Первые армянские пальметты попадаются в Трапезундском Евангелии X в., а птицы, хвосты которых изогнуты в форме букв, — в армянском Евангелии XI в., принадлежащем упомянутой библиотеке (№ 196). Эти составленные из птиц инициалы характерны для всей и следующей армянской миниатюрной живописи.

II. Западное искусство (VIII–XI вв.)

1. Искусство Италии и Испании (около 750–1050 гг.)

Рис. 71. Спаситель на престоле. Фреска в церкви S. Maria delle Grazie близ Карпаньяно. По Дилю

В то время как в художественных и культурных областях христианского Востока, пределы которого сузило распространение ислама, древний эллинизм с примесью древнеазиатских элементов продолжал лежать в основе нового греческого искусства, на Западе, под непосредственным, как можно думать, хотя и не исключительным влиянием сирийского, египетского и малоазийского монастырского искусства (см. I, 1), образовалась та латино-германская смесь, которой должно было принадлежать будущее. В Верхней и Средней Италии за готами последовали лангобарды, за лангобардами — франки. Наоборот, значительная часть Нижней Италии, Древней Греции, никогда не перестававшей говорить по-гречески, в IX и X столетиях фактически находилась еще под властью греческих императоров. Византийское искусство и византийская цивилизация, к которым на Севере тяготели Равенна и Венеция, пользовались в эту эпоху в Нижней Италии, именно в Калабрии, Базиликате и Терра-д’Отранто, еще полным правом гражданства. Следуя Дилю, мы остановимся прежде всего на этом византийском искусстве Нижней Италии. В области архитектуры для рассматриваемого художественного направления типична небольшая капелла св. Марка в Россано IX или X столетия; ее пять куполов, как в более древних церквах, не имеют еще цилиндрических барабанов. Квадратный план четырьмя средними столбами разделен на девять меньших квадратов; три восточных квадрата заканчиваются полукруглыми абсидами одинаковой величины. Интерьер капеллы образует изящное, строго замкнутое целое. В области живописи X столетию и началу XI принадлежат прежде всего некоторые византийские фрески в крипте церкви Санта-Мария-делла-Грацие близ Карпаньяно (в Терра д’Отранто). Изображение сидящего на престоле Спасителя, с длинными волосами, небольшой бородкой, длинным прямым носом, пухлыми губами, хорошо моделированными щеками и руками (рис. 71), относят к 959 г.; другой Христос Пантократор, более аскетического и угрюмого вида, написан в 1020 г. Но самая замечательная фресковая роспись этого времени в Нижней Италии сохранилась на стенах одной крестообразной капеллы бенедиктинского монастыря в Сан-Винченцо, на р. Вольтурно. Она исполнена между 826 и 843 гг. по заказу аббата Эпифанио, который сам представлен здесь у ног распятого Спасителя. В этих фресках, византийских по своему основному характеру, моделированных зелеными тенями, проглядывают, однако, некоторые западноевропейские черты. Наконец, следует бросить взгляд на Север и упомянуть о чисто византийских, написанных греческими монахами македонского времени фресках в церкви св. Марии Древней в Риме (см. выше), скудные остатки которых — роскошная женская фигура вроде Юноны подле Мадонны и неизвестного святого, — открытые под слоями позднейшей закраски, Вентури причислял к лучшим произведениям византийского искусства.