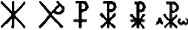

Подобным же образом происходило и развитие архитектурной орнаментики. Как восточному, так и западному орнаментальному искусству общи прежде всего христианские символы. К названным выше птицам присоединяется теперь мифический бессмертный феникс. Но наибольшее значение в качестве общепонятных символических украшений получают появляющиеся в послеконстантиновскую эпоху на импостах и капителях, дверных косяках, в лиственных фризах, даже на гладких стенных поверхностях кресты и монограммы имени Христова. В доконстантиновскую эпоху монограмма Христа употреблялась как сокращение Его имени только в надписях; теперь ею стали пользоваться как чисто орнаментальным мотивом, различные формы которого, в Египте даже крест с рукояткой

в виде древнего «ключа Нила»

, своими простыми линиями пробуждали в душе верующего полноту благоговейного чувства. В остальных случаях Запад, пользовавшийся преимущественно античными колоннами и антаблементами, отказывался от самостоятельного преобразования отдельных форм и передавал их, в несколько одичалом виде, романской эпохе для дальнейшего развития, между тем как Восток, вынужденный с самого начала полагаться преимущественно на собственные силы, постепенно забывал первоначальное значение античного растительного и плетеного орнамента, все более и более схематизируя его вследствие своей издавна унаследованной страсти к геометризации; и если около 500 г. в Константинополе мы видим уже полный расцвет новой византийской орнаментики, то отсюда отнюдь не следует заключать, что берег Босфора — ее родина. Что схематизация завитков аканфа в Эль-Баре, в Сирии (см. рис. 17), не зависит от схематизации завитков аканфа в константинопольской церкви св. Иоанна, столь же очевидно, как и то, что арабески коптского саркофага в музее Гизы (см. рис. 12) представляют собой подобным же образом геометрически стилизованный античный растительный орнамент, как и какие-либо арабески константинопольской св. Софии. Особенно любопытен роскошный, проникнутый эллинистическими мотивами, но в сущности новоперсидский, плоский орнамент изданного Стриговским и возникшего, вероятно, в V столетии фасада дворца Мшатты в Моабе, по ту сторону Мертвого моря (значительная часть этого орнамента находится теперь в Берлинском музее). Здесь всюду под влиянием Востока место выпукло-моделированного орнамента занял плосковыбитый узор с красочно прочувствованными контрастами светлых и темных тонов. Именно этот стиль через посредство монастырского искусства материковых стран эллинистическо-христианского Востока влияет на европейское монастырское искусство и становится одним из определяющих моментов в развитии ранней средневековой орнаментики не только Константинополя, особенно тесно связанного с Малой Азией, но и Запада. Впервые развившийся на Востоке плоскостной характер декорирования стен и потолков в особенности важен для общего впечатления, производимого христианским храмом. Весь интерьер восточных церквей блистал гармонией и роскошью красок, к которым стремились также и западные церкви, но лишь в редких случаях вполне удачно.

2. Живопись

Тогда как древнехристианская архитектура изобретала для молитвенных собраний верующих помещения прекрасные и достойные этого назначения, задачей живописи в рассматриваемую нами эпоху было дать религиозным представлениям христианства, освобожденного от гнета преследований, художественное выражение, соответствующее важности предмета. Если теперь, как и прежде, приходится говорить о довольно посредственных, безыменных произведениях этой отрасли искусства, снова сделавшейся отраслью ремесла и с каждым десятилетием утрачивавшей понимание форм, то, с другой стороны, надо заметить, что ее содержание нередко складывалось под непосредственным влиянием богато одаренных людей, передовых умов того времени, пастырей, пророков и певцов новой религии, и как ни далеки были форма и содержание этого искусства от полного слияния, все же во многих случаях, особенно в мозаичных изображениях, очень интересно проследить, как сама по себе добросовестная, красочная и в декоративном отношении эффектная ремесленная живопись благодаря отражению в ней высоких чувств становится все более и более одухотворенной и значительной.

Стенную живопись этой эпохи можно лучше всего изучить в катакомбах. Христианскими фресками IV–VII вв. богаты неаполитанские и сицилийские подземные кладбища, с исследованием которых связаны имена Фюрера и Виктора Шульце. Отдельные христианские могильные фрески открыты в Александрии и Фюнфкирхене, но наиболее полную картину развития христианской стенной живописи дают нам по-прежнему римские катакомбы. Правда, с начала V в. в них уже больше не погребали умерших; но именно с этого времени могилы мучеников становятся местом благоговейного поклонения; папы IV–VII вв. многократно восстанавливали крипты мучеников и украшали их стены новыми росписями, и только со времени лангобардских нашествий доступ в катакомбы прекратился.

Связные ряды библейских сцен, какие после мира Церкви мы наблюдаем в больших церковных росписях и в живописи миниатюр, в кубикулах римских катакомб еще не встречаются, и в IV и V вв. лишь небольшое число новых изображений, заимствованных, несомненно, с Востока, может быть установлено наряду с прежними. Из символов являются новыми, например, два оленя, пьющие воду, вытекающую из скалы, во фреске катакомбы Домитиллы, или Агнец Божий на холме, с которого стекают четыре райские реки (четыре Евангелия), в кубикуле св. Петра и Марцеллина. Из библейских сюжетов по-новому представлены Рождество Христово, в катакомбах св. Севастиана (Младенец, в пеленах, с сиянием вокруг головы, лежит в яслях, подле которых стоят вол и осел), и изображение Спасителя среди мудрых и неразумных дев, в катакомбе св. Кириака. Распятие появляется в катакомбах только несколько столетий спустя, впервые — в катакомбе св. Валентина, на фреске, которую Краус относил к VII в., а Марукки — к VIII. На Распятом — длинная одежда, у креста стоят святые; ноги фигур не сохранились. Толстые черные контуры и схематичность в позах фигур указывают и здесь на эпоху, порвавшую свою связь со старой живописной традицией. Христос и святые чаще появляются теперь в сюжетах катакомбной живописи в настоящем своем значении. В прелестной фреске катакомбы Домитиллы, изображающей юного Христа на троне и по сторонам Его четырех святых, по Краусу, четырех евангелистов, мы имеем прототип всех позднейших «святых бесед».

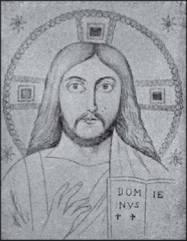

Характерно, что и здесь, в середине IV столетия, Христос еще без бороды, но уже с простым сиянием (нимбом) вокруг головы, которое, согласно с Кроу, Кавальказелле и Краусом, можно считать древнейшим нимбом в катакомбной живописи. Христа с бородой мы впервые встречаем в катакомбной живописи на вышеупомянутой фреске с мудрыми и неразумными девами. Христос среди учеников изображается теперь все чаще и чаще с бородой и нимбом. Но собственно портретное изображение юного бородатого Христа с круглым сиянием вокруг головы появляется сравнительно поздно. Поясное изображение такого рода (больше, чем в натуру) в катакомбе Сан-Грандиозо (S. Grandioso della Vanita) в Неаполе относится к VI столетию, а более древняя из двух подобных голов, в катакомбе св. Понциана в Риме (рис. 35), к VII. С обеих сторон правильного, обрамленного небольшой бородкой лица ниспадают длинные, разделенные посередине волосы; в дугообразной форме бровей уже заметна некоторая схематичность; круглое сияние вокруг головы украшено крестом; вообще это идеальный, кроткий тип Спасителя, впоследствии усвоенный эпохой Возрождения. С другой стороны, переход к старческому, суровому типу Христа, обычно считающемуся византийским, виден, например, в поясном изображении, находящемся в крипте св. Цецилии в катакомбах Калликста (рис. 36) и написанном, вероятно, в VIII столетии.