Из сохранившихся латинских иллюстрированных рукописей этих столетий Четвероевангелие Коллегии Тела Христова в Кембридже, с его небольшими миниатюрами библейского содержания, тяжелые фигуры которых напоминают рельефы римских саркофагов, написано не раньше конца VI столетия. VII в., наконец, принадлежит изданный О. фон Гебгардтом и много раз описанный Ашбёрнгемский Пентатевх Парижской Национальной библиотеки. Иллюстрирующие его довольно оживленные сцены нарисованы крайне неумело в отношении перспективы, уже в духе средневековой миниатюрной живописи. Сначала полагали, что эта рукопись изготовлена под влиянием германского искусства, но Стриговский, основываясь на восточных мотивах ее иллюстраций, признал за ней иудейско-александрийское происхождение.

Рис. 46.Св. Сергий и Вакх. Энкаустическая икона. По Стриговскому

Если еще не для всех иллюстрированных рукописей твердо установлена их родина, то, во всяком случае, обзор их дает нам понятие о том перевесе, какой греко-восточное искусство имело в эту эпоху над римским.

В высшей степени редки произведения станковой живописи, относящиеся к рассматриваемому нами периоду. Стриговский издал две иконы с погрудными изображениями святых, которые принадлежат Киевской Духовной академии и в которых как бы продолжает жить античная энкаустическая портретная живопись, знакомая нам до сей поры только по египетским портретам при мумиях (см. т. 1, рис. 523 и кн. 3, III, 1). Эти иконы, вероятно VI столетия, вышли из синайского монастыря.

На одной (рис. 46) представлены св. Сергий и Вакх с большими нимбами вокруг головы; вверху, между ними, — лик Спасителя, окруженный также нимбом.

С прикладной живописью этого времени знакомят нас прежде всего христианские золоченые сосуды (см. выше, I, 2), большинство которых, и притом лучших, принадлежит второй половине IV в. Находки, сопоставленные Фопелем, указывают на то, что и эти сосуды изготовлялись также в Александрии раньше, чем в Риме. На донышках сосудов повторяются все христианские изображения катакомбных фресок и римских саркофагов. Некоторые сюжеты, как, например, «Распиливание пророка Исаии», встречаются исключительно здесь. Но дошедшие до нас черепки этих некогда блиставших позолотой и раскраской стеклянных сосудов не настолько интересны в художественном отношении, чтобы дольше останавливать на себе наше внимание.

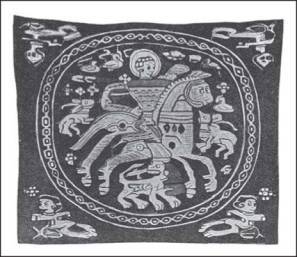

Гораздо интереснее, как приложения живописи к ремеслу, льняные, шерстяные и шелковые ткани этого времени. Литературные источники не оставляют никакого сомнения насчет того, какую роль в искусстве рассматриваемой эпохи играли украшенные фигурными изображениями и узорами материи церковных завес и одежд. Но имелось лишь очень небольшое число памятников этого рода, пока не были открыты христианские гробницы Египта, наполнившие европейские музеи богатейшими (хотя и сохранившимися большей частью в лоскутах) образцами коптского ткацкого искусства; они тщательно изучены Форрером, Гершпахом, Гиглем, Стриговским и др. Первым трем столетиям н. э. принадлежат пурпурные полосы с вытканными на них белыми охотничьими сценами, крылатыми амурами, гладиаторами, героями и божествами. Начиная с IV столетия тканые изображения становятся одновременно христианскими и цветными. В V–VI столетиях, при все ухудшающемся рисунке, они достигают удивительной красочности. Далее, начиная с VII в., возрастающая геометризация узоров и фигур свидетельствует о полной победе коптского стиля над эллинистическим. Принадлежавшая Форреру, в Страсбурге, цветная шелковая вышивка с архиерейского паллия VI в. украшена уже вполне схематично стилизованным Распятием. На одной ткани собрания Парижской Гобеленовской мануфактуры изображен на красном фоне коптский святой, ошибочно считающийся св. Георгием, скачущий верхом на коне (рис. 47). На коптских тканях Берлинского художественно-промышленного музея изображения (Даниил во рву львином, Христос и апостол Петр) оставлены натурального цвета материи, на красном фоне. Узоры коптских тканей особенно интересны для истории орнаментики. Они убеждают, что коптская орнаментика хотя и восприняла некоторые древнеегипетские элементы, но вообще продолжала развиваться на почве эллинистической традиции в восточном духе, а полная аналогия этих узоров с орнаментальными мотивами мозаичных обрамлений, миниатюр и золоченых сосудов свидетельствует, что орнаментика во всем древнехристианском искусстве первоначально двигалась по общему пути, пока не одичала на Западе и в то же самое время не перешла на Востоке, под персидским влиянием, в схематическую утонченность. Из античных орнаментов, как на коптских тканях, так и в церковных мозаиках, продолжают появляться меандр и простая волнистая полоса. Так называемые овы и шнуры перлов в редких случаях сохраняют свою классическую форму; в особенности шнуры перлов то принимают вид разъединенных и помещенных рядом овалов и круглых бус, то просто чередуются; составленные из дужек бордюры, нередко усаженные розетками, как бы предваряют романские аркатурные фризы. Круги и четырехугольники со вставленными в них четырехлистниками подготавливают аналогичный готический вырезной орнамент. Древние восточные зубцы пробуждают к новой жизни. Плетеный орнамент везде имеет наклонность переходить с обрамлений на сами панно, образуя новые варианты плетения наряду со старыми.

Рис. 47. Коптская ткань с изображением святого верхом на коне. По Гершпаху

В растительной орнаментике, к которой часто в сильной степени примешиваются мотивы животного мира, кустистый аканф развивается преимущественно в вертикальном направлении. Настоящий завиток аканфа под влиянием восточного искусства утрачивает свою пышную римскую форму. Волнообразные стебли вновь выступают яснее. Листья винограда и плюща получают схематичную сердцевидную форму. Вообще именно в области плоскостной орнаментации мы встречаемся повсюду с тем фактом, что накопление орнаментов в западных странах в V–VII столетиях вело к некоторому хаосу, в котором крылись, однако, зародыши блестящего будущего, тогда как византийскому искусству, как и его дальневосточным предтечам, удалось уже теперь выкристаллизовать из унаследованного запаса изящные, хотя и незамысловатые формы и комбинации.

3. Скульптура

В противоположность живописи скульптура, со своими крупными, монументальными, согретыми жизнью, высокоидейными произведениями, получила доступ в церкви не тотчас после победы христианства. Древнехристианская скульптура не создала ничего такого, что равнялось бы, в отношении достоинства, с мозаиками. Но катакомбным фрескам соответствуют во многих отношениях рельефы саркофагов, миниатюрам — небольшие, резанные из слоновой кости рельефы. Таким образом, древнехристианскую скульптуру составляли большей частью продукты прикладного искусства; они могли быть легко перемещаемы из одного пункта в другой, и потому место их находки не всегда указывает на их происхождение, а так как, вследствие владычества турок, враждебных всякого рода изображениям, от скульптур некогда эллинистического Востока сохранились лишь ничтожные фрагменты, представляется трудным, для определения родины занесенных на Запад произведений, открывать признаки, характеризующие искусство главных центров христианского Востока. Всем, о чем догадываемся теперь по этой части, мы обязаны исследованиям Байе, Штульфаута, Гревена и Стриговского.

В круглой скульптуре этого времени преобладали портреты, а также статуэтки Доброго Пастыря. О бронзовой конной статуе Теодорика Великого в Равенне мы знаем только из письменного предания. Величественную, византийски строгую бронзовую статую императора, красующуюся на рыночной площади города Барлетты в Нижней Италии, считают изображением Феодосия, но правильнее видеть в ней фигуру Ираклия (610–641). Самой знаменитой статуей святого рассматриваемой нами эпохи считалось бронзовое изваяние апостола Петра в Петровском соборе в Риме, до той поры пока Викгофф не доказал, что ее следует отнести, самое раннее, к XII столетию. Несмотря на веские возражения Вентури и других, мы продолжаем разделять мнение Викгоффа; на позднее средневековье указывает уже внутренняя оживленность этой статуи при ее внешней неподвижности; кроме того, схематизированные таким образом завитки волос и бороды еще не встречаются в древнехристианской пластике. Статуэтки Доброго Пастыря получают в эту эпоху несколько иной вид (см. рис. 7): юноша держит в правой руке все четыре ноги лежащего на его спине ягненка; в левой руке у него — пастушеский посох. Лучше других сохранившийся экземпляр таких статуэток, более грубых сравнительно с доконстантиновскими, находится в Латеранском музее. Два других принадлежат Константинопольскому музею, один — Афинскому Национальному музею и один — музею в Спарте. Уже места находок этих скульптур свидетельствуют об их эллинистическом происхождении.