В романских жилых постройках старой Саксонии мы находим почти все отдельные мотивы, встречающиеся в немецком церковном и гражданском зодчестве. К полуциркульной арке кое-где присоединяется уже трехлопастная арка в виде листа клевера; простые колонны в галереях и по сторонам окон иногда удваиваются, причем ставятся или рядом, или (как в Вартбурге) одна позади другой. Обычная кубовидная капитель в некоторых случаях уступает свое место лиственной капители, развивающейся, как новая романская форма, на основе древней коринфской капители. В орнаментике наряду с древней плетенкой продолжает встречаться стилизованный в романском духе микенский растительный завиток (см. т. 1, рис. 209), усаженный попеременно полупальметтами и листьями. Редко в саксонско-романском стиле попадается зигзаг, принадлежащий, однако, к числу тех мотивов, которые народ и каждая эпоха изобретают сами собой.

Пластика

Скульптуры, исполненные в оттоновское время в Хильдесхейме при епископе Бернварде, представляются при свете всемирной истории искусства позднеосенними, полуварварскими последователями искусства греко-римского. Появление этих скульптур на германской почве делает большую честь художественному чувству немецких иерархов того времени, но оно не повлекло за собой дальнейшего органического развития. Вслед за поздней осенью античности в истории немецкой пластики неизбежно наступила зима, длившаяся до той поры, пока не стали пробиваться на местной почве новые, весенние ростки и в то же время не повеяло весенним воздухом из Франции.

Немецкая пластика XII столетия, которая не может быть сравниваема со своей французской сестрой, еще бедна выдающимися монументальными произведениями: ее успехи начинаются только в XIII в. Зато в Германии в большем количестве, чем во Франции, сохранились от всей романской эпохи каменные и бронзовые церковные двери, высокие деревянные распятия и, наконец, мелкие металлические изделия.

Рис. 191. Христос. Рельеф на балюстраде западных эмпор монастырской церкви в Грёнингене, близ Гальберштадта. По Гольдшмидту

История средневековой немецкой пластики, изучение которой благодаря трудам Шназе, Любке, Боде, Шмарсова, Гольдшмидта, Фогта, Газака, Клемена и Б. Риля значительно продвинулось вперед, представляет множество любопытных фактов и интересных ступеней развития.

Вторая половина XI столетия и в Верхней, и в Нижней Саксонии — далеко не лучший период деятельности скульпторов. Последним отголоском оттоновского века является перед нами барельефный портрет короля Рудольфа Швабского (ум. в 1080 г.) на бронзовой надгробной плите в Мерзебургском соборе, исполненный чисто, но жестко. Более позднее по стилю произведение — бронзовое паникадило епископа Гезило (ум. в 1079 г.) в Хильдесхеймском соборе, древнейшее и самое большое из кругообразных паникадил, общая форма которых символизирует небесный Иерусалим: его обод представляет собой зубчатую стену; зубцам придан вид башенок вроде балдахинов, на которых стоят фигуры святых.

Развитие саксонской скульптуры (1100–1220) Гольдшмидт проследил через три стилистические фазы. Первая фаза, продолжающаяся приблизительно до 1190 г., характеризуется весьма очевидным упадком. Фигуры и группы фигур кажутся скованными, головы изваяны жестко, безжизненны; пластическую моделировку складок одежды и отдельных форм лица и рук заменяют одни лишь нацарапанные контуры; движения угловаты, схематичны, на экспрессию нет и намека. К этой ступени развития относятся некоторые произведения монументальной пластики внутри древнесаксонских церквей, каковы, например, в нартексе (который один только и сохранился) Госларского собора изваянные из стука фигуры императора и императрицы, Богоматери и трех святых; в южном боковом нефе церкви св. Михаила в Хильдесхейме в треугольных пространствах между арками — лепные изображения девяти сильно вытянутых женских фигур, олицетворяющих собой, как явствует из надписей на «бандеролях», заповеди блаженства; на балюстраде западных эмпор монастырской церкви в Грёнингене, близ Гальберштадта, — Христос на радуге (рис. 191) и двенадцать апостолов, фигуры которых задуманы уже более пластично, но исполнены все еще очень сухо. Из надгробных изваяний сюда относятся три древнейших памятника аббатисам в Кведлинбургской церкви; к этим памятникам близок по манере исполнения несколько более зрелый по композиции бронзовый надгробный памятник архиепископа Виттенского Фридриха (ум. в 1115 г.) в Магдебургском соборе, считавшийся прежде памятником жившему столетием позже епископу Гизельскому с таким же именем. Из прочих саксонских литых бронзовых изделий к той же ступени развития относятся отлитые между 1152 и 1156 гг. в магдебургской литейной бронзовые доски, которыми обложены так называемые Корсунские врата Софийского собора в Новгороде. Более удачны, чем их богатые фигурами изображения библейских и мифологических сцен, отдельные фигуры святых, из которых одна, фигура епископа, очень близко напоминает вышеупомянутую фигуру епископа Виттенского Фридриха на его памятнике в Магдебурге. Несколько спокойнее и яснее композиция восемнадцати бронзовых рельефов с сюжетами из жития св. Адальберта на дверях Гнезенского собора. Лучшая из саксонских литых бронзовых круглых скульптур — бронзовый лев с раскрытой пастью, поставленный Генрихом Львом в 1166 г. на площади Брауншвейгского замка как знак владычества этого государя. Формы этого льва — тяжелые и жесткие; грива состоит из чешуйчатых прядей, напоминающих собой зачатки искусства на далеком Востоке; тем не менее на фоне старинных построек, которыми окружено это изваяние, оно производит внушительное впечатление.

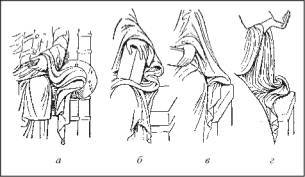

Рис. 192. Мотивы драпировки: а — одного из византийских костяных рельефов; б-г — фигур на загородках хора в церкви Богоматери в Гальберштадте. По Гольдшмидту

Приблизительно с 1190 г. в немецкой скульптуре проявляются новые течения. В ней становится заметным стремление к правде и свободе, к большей жизненности и пластической округленности. Лица становятся характернее и выразительнее, фигуры более округленными, благородными и подвижными; глубже врезанные складки одежд располагаются более смело, делаются волнистыми и оживленными. Что эти отдельные черты большей свободы наблюдаются в мелких произведениях византийской пластики, восходящих, в свою очередь, к античным образцам, доказал Гольдшмидт через сличение мотивов драпировки в византийских костяных рельефах с аналогичными мотивами на загородках хора в церкви Богоматери в Гальберштадте (рис. 192). Но это сличение доказывает также, что саксонская пластика во второй романской фазе своего развития (1190–1210) стремилась посредством большей рельефности и большей подвижности выражать собственное художественное чувство, а заимствуя византийские мотивы — подвергала их самостоятельной переработке.

Рис. 193. Надгробный камень на могиле епископа Аделога в склепе Хильдесхеймского собора. По Гольдшмидту

Главное произведение саксонской монументальной каменной пластики этого направления — только что упомянутые нами скульптуры на загородках хора церкви Богоматери в Гальберштадте, отчасти сохранившие свою первоначальную раскраску. На одной стороне изваян Христос во славе, среди шести апостолов; на другой стороне — Богоматерь, с волосами, заплетенными в длинные косы, окруженная остальными шестью апостолами. В Хильдесхейме к этим скульптурам близки по стилю огромные, частью еще сохранившие свою окраску рельефы штукатурных хоровых загородок в церкви св. Михаила: фигуры Спасителя, Богоматери и апостолов на наружных сторонах и более изящные фигуры ангелов на внутренних сторонах. Не меньшей монументальностью отличается погрудное изображение Спасителя между епископами Годегардом и Епифанием в тимпане северного портала церкви св. Годегарда. При исполнении всех этих произведений саксонская пластика свободно пользовалась византийскими типами и мотивами драпировок. Ко второй ступени развития романско-саксонского стиля принадлежат также некоторые любопытные надгробные изваяния: один из кведлинбургских памятников аббатисам, а именно — аббатисе Агнесе (ум. в 1205 г.); в склепе Хильдесхеймского собора — памятник епископу Аделогу (рис. 193), старательно изваянная голова которого дышит уже индивидуальной жизнью; в Магдебургском соборе — более позднее бронзовое изваяние епископа, которого до сей поры ошибочно принимали за Фридриха, епископа Виттенского.