Мастер флорентийского направления умбрийской живописи Лука Синьорелли из Кортоны (1450–1523), был учеником Пьеро делла Франческа, подпавшим также под влияние Мелоццо. Новаторство этого художника прежде всего проявилось в изображении обнаженного тела. Красоте человеческого тела служили многие мастера Возрождения. Во Флоренции после Мазаччо, Боттичелли и Пьеро ди Козимо снова обратились к этой теме. Но ни у кого из этих мастеров восхищение красотой человека не выступает так ярко, как у Синьорелли, который иногда, подобно Микеланджело, помещал нагих людей вместо деревьев на заднем плане какой-нибудь Мадонны (Флоренция, Уффици), или портрета (Берлинский музей). Нагое тело из-под его кисти выходило еще неловко и угловато, но теплый тон, который он ему придавал, сглаживал многое.

Ранние фрески Синьорелли, как, например, фреска Сикстинской капеллы в Риме с изображением смерти Моисея (1482–1483), а также некоторые из его ранних станковых картин, как, например, «Святая беседа» с ангелом, играющим на лютне (1484), в соборе в Перуджи, «Рождество Богородицы» в Лувре и «Бичевание Христа» в Брере, принадлежат к самым лучшим созданиям его кисти.

Из станковых картин торжественное впечатление производит «Тайная Вечеря» (1512) в соборе в Кортоне, в которой Спаситель, как в картине Юстуса из Гента в Урбино, проходит между юношей; «Мучение св. Себастьяна», в пинакотеке Читта ди Кастелло, представляет оживленно движущиеся нагие и полунагие фигуры на фоне городского пейзажа; особенно интересно изображено обнаженное тело в картине «Пан», в Берлинском музее.

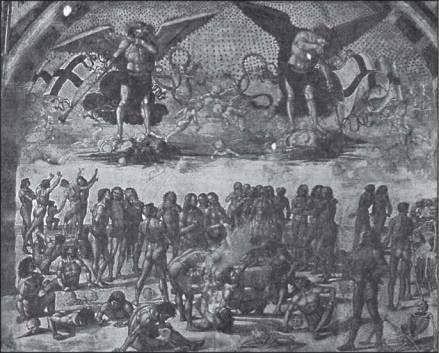

Знамениты серии фресок Синьорелли с изображениями из жизни св. Бенедикта в клуатре в Монте-Оливето Маджоре (1497–1498) и картины «последних дней» в соборе Орвието (1499–1505). Здесь он прежде всего закончил начатые Анджелико картины парусных отрезков потолка (распалубков) капеллы Мадонны Сан-Брицио; и также стены этой капеллы украшают его картины. Богато украшенный цоколь капеллы — чудо декоративного искусства Ренессанса, он украшен портретами поэтов в четырехугольных рамах и небольшими аллегорическими и мифологическими картинами в круглых рамах. Восемь больших картин, по описанию Роберта Фишера, представляют: владычество и падение Антихриста; землетрясение, начинающее светопреставление; огненную колесницу; воскресение плоти (рис. 444); падение осужденных; ад; вознесение блаженных; приветствие и венчание избранных в раю. В этих картинах Синьорелли неистощим в изображении обнаженного тела во всех мыслимых положениях и движениях. Жесты страха и ужаса не менее энергичны, чем движения, выражающие восторг и блаженство.

В Перуджи параллельное движение было представлено менее значительными художниками. Бенедетто Бонфильи (около 1420–1496) — мастер, призванный Николаем V вместе с Анджелико и Бенеццо Гоццоли в Рим расписывать хоругви, алтари и стены; все это можно лучше всего изучить в самой Перуджи. Как он постепенно переходил от сиенского художественного языка к флорентийскому, от готического к языку Возрождения, показал Вальтер Бомбэ. Фиоренцо ди Лоренцо (упоминается в 1463–1521 гг.), преемник Бонфильи, ученик Алунно, благодаря приписанным ему многочисленным картинам разного рода, в чем мы согласны с Дж. Ч. Грагамом, считается загадочным художником. Документально удостоверен алтарь 1472 г., часть которого составляла Мадонна на золотом фоне со святыми в нишах, в пинакотеке Перуджи. Но подписью удостоверена здесь только его картина с нишами в стиле Ренессанса 1487 г., представляющая вверху в полукруге все еще на золотом фоне Марию между двумя одетыми в длинные одежды молящимися ангелами, а внизу по обеим сторонам дверей табернакула — апостолов Петра и Павла. Фиоренцо со своими отличительными признаками, как, например, заостренные, как у фавнов, уши его фигур, вышел, очевидно, из флорентийского искусства, а затем заинтересовался умбрийской школой. Его позднейшее и лучшее произведение «Поклонение волхвов» некоторыми знатоками признается за юношескую работу Перуджино.

Рис. 444. Лука Синьорелли. Воскресение плоти. Фреска. С фотографии Андерсона

Пьетро Вануччи из Читаделла-Пьеве, прозванный Пьетро Перуджино (1446–1523), во время пребывания Пьетро делла Франческа в Перуджи был там, по-видимому, его учеником, а затем учился вместе с Леонардо да Винчи в мастерской Верроккьо во Флоренции. Работая во Флоренции, Риме и Перуджи, он только к концу своей жизни основался в том городе, имя которого он носит. По своим познаниям в области перспективы, декоративной обстановки в стиле Возрождения и по приготовлению красок на маслах и лаках он флорентиец, в остальном же он развил, на основании своего умбрийского «я», как раз все те особенности, которые мы называем умбрийскими в противоположность флорентийским. Он любил упрощать изображаемые действия, а фигуры, насколько возможно, уединять. Он любил изображаемые им события помещать на фоне далеких тихих долин своей родины с тонкими, покрытыми нежной листвой деревьями. Он предпочитал строгие благородные фигуры с тонко очерченными овальными лицами, у которых нос, губы и брови не выдаются своевольно вперед. Перуджино старательно добивался спокойного, чистого рисунка и проникнутого одним настроением, оживленного нежной светотенью колорита. При всем том сущность его художественных переживаний лежала в религиозном рвении, которое он умел придавать священным действиям, в тихой мечтательной набожности, которую он умел вдохнуть в отдельные фигуры. Но в позднейшем периоде творчества, поддавшись искушению многочисленных заказов, Перуджино опустился до незначительных и даже слабых повторений своих прежних вдохновений и открытий и до ремесленного повторения обратившихся в шаблоны образцов.

Рис. 445. Перуджино. Передача ключей св. Петру. Фреска. С фотографии Андерсона

Его ранние фрески (1480–1482) сохранились на продольных стенах Сикстинской капеллы в Риме. Две картины, «Странствование молодого Моисея» и «Крещение», он написал в сотрудничестве с Пинтуриккьо, который, по-видимому, выполнил большую часть работы. Но самая значительная картина всей серии «Передача ключей св. Петру» является наиболее типичным произведением Перуджино (рис. 445). Тончайшим образом рассчитанная на симметрию композиция, поставленная в ритмические отношения к храму среднего плана, и возвышенно благородные характеры находят себе отзвук во многих позднейших произведениях живописи и в созданиях Рафаэля. «Как будто, — говорил Штейнман, — Перуджино охватил в этом творении идеалы своей юности и непобедимую силу средних лет, погрузил сюда и схоронил».

Его главная фреска во Флоренции — большое, обрамленное тремя расписными полуциркульными арками «Распятие» в Санта-Мария Маддалена деи Пацци (1493–1496), как ни разбросана композиция, все-таки отличается высоким исполнением; а фрески в двух залах палаты менял («Cambio», в Перуджи; 1499) обнаруживают уже шаг назад: восхитительны живописные украшения, но расставленные поодиночке большие бескровные фигуры пророков, законодателей и античных героев кажутся слащавыми и вымученными.

Многочисленные станковые картины Перуджино обнаруживают тот же ход развития. Безусловно ценны его ранняя круглая «Мадонна» в Лувре, трогательная картина «Оплакивание Христа» (около 1494–1496), в Уффици во Флоренции, и великолепный створчатый алтарь с «Поклонением Младенцу» (1491), в вилле Альбани в Риме. Впечатление некоторого однообразия тона и большей преднамеренности настроения производят его прославленное «Положение во гроб» (1495), в палаццо Питти, и замечательное тонким вечерним настроением пейзажа «Распятие» (1496), в Академии во Флоренции. Все слабые стороны последнего периода мастера выступают в его алтарях в церкви Читта-делла-Пьеве и в пинакотеке в Перуджи. Только тонко прочувствованные далекие пейзажи, на которые рассчитаны его композиции с тонкими фигурами, примиряют нас с бедностью подобных картин.