При помощи этого сюжетного поворота Питер Страуб продемонстрировал в романе еще одно принципиальное отличие мистического детектива от детектива традиционного: в тех случаях, когда роль палача примеряет на себя выходец из потустороннего мира, наказание, как правило, не бывает адекватно преступлению. Танатос, подстрекаемый озлобленным Эросом, отказывается от точечной бомбардировки, накрывая бомбовым ковром весь населенный пункт, где некогда свершилось злодеяние. Вот почему главный герой, к преступлению не причастный и даже отчасти сам жертва (двадцать лет назад его чуть не утопили за компанию с Алисон), вернувшись в родной городок после многолетнего отсутствия, чуть не попадает в число потерпевших от призрачных рук. Страуб развеивает миф о справедливости усопших, ибо справедливость остается по эту сторону границы, а по ту сторону действует лишь закон больших чисел: за око – сотни пар глаз, за зуб – тысячи челюстей; одна любовь, превращенная в смерть, стоит Ардену множества мучительных смертей.

Однако соседство лука и стрел Эроса с оружием Танатоса отнюдь не означает автоматически выставленного знака равенства между ними, даже в полевых условиях детектива пополам с мистикой. Ибо в царстве мертвых, где месть слепоглухонема, надобность в любви отсутствует. Это обстоятельство вселяет в читателя надежду, что книги о преступлениях с потусторонним оттенком все-таки не вытеснят традиционный детектив. Что ни говори, массовая литература не любит дискомфорта, а гробовая доска – не самое удобное брачное ложе.

1996

Зеленый-презеленый, как моя тоска

Кингсли Эмис. Зеленый человек. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект»

Выбирая меньшее из двух зол, даже отчаянные идеалисты на время становятся стихийными материалистами. Ужас конкретный и ужас абстрактный все-таки несравнимы. Напалм жарче адского пламени, ГУЛАГ страшнее Инферно, сотня демонов на острие штыка гораздо предпочтительней, нежели само острие. Вероятно, поэтому старушка Европа, некогда напуганная триумфальным рысканьем по ее ландшафтам призрака коммунизма, стала куда более снисходительна к обычным литературно-киношным выходцам из потустороннего мира. Когда Оскар Уайльд представил свое знаменитое Кентервильское Привидение в виде безобидного чудаковатого старичка с бутафорскими цепями, писатель еще выглядел новатором, ломающим канон. Но уже мирная застенчивая нежить из «Разговора с призраком» Герберта Уэллса воспринималась читателем как должное: вопрос о том, быть или не быть призраку членом клуба, переводил потенциально «страшное» повествование в плоскость чистой юмористики.

С течением времени европейское дружелюбие к миру духов и теней сделалось почти традиционным. Недаром ведь бестелесные создания Курта Хофмана, постановщика фильма о привидениях в замке Шпессарт, выглядели несравненно симпатичнее обрюзгших бюргеров с нацистским прошлым. И когда, например, Карлсон из книги Астрид Линдгрен играючи прикидывался «маленьким привидением с мотором», этот небезобидный – лет сто назад! – камуфляж уже нисколько не вредил карлсоновской репутации и не ронял героя в глазах Малыша.

Кингсли Эмис оказался едва ли не единственным современным европейским прозаиком, который не побоялся вернуться к старому канону – то есть пойти наперекор сегодняшним стереотипам. Выход в свет перевода эмисовского «Зеленого человека» совпал по времени с кончиной его создателя, которая, увы, в нашей стране почти никем не замечена. (Впрочем, сравнительно недавний уход из жизни другого британского парадоксалиста Энтони Берджесса тоже не вызвал в среде российских интеллектуалов почти никакой реакции; некоторые, возможно, до сих пор уверены, что авторы «Счастливчика Джима» и «Механического апельсина» благополучно здравствуют.) Книга «Зеленый человек», пожалуй, лишена литературного блеска, присущего «Счастливчику Джиму», в ней нет иронической дотошности «Новых карт ада» или явной эпатажности романа «Вынь да положь» (на русском языке опубликован под названием «Я хочу сейчас»). Тем не менее книга о возвращении тени сэра Томаса Андерхилла в дом, где герой жил лет триста назад, представляет бесспорный интерес хотя бы необычным поворотом сюжета: назло уайльдовско-уэллсовской традиции призрак у Эмиса оказывается отнюдь не миролюбивым доходягой в ржавых веригах, но весьма энергичной и деятельной сволочью.

Любопытно, что главный персонаж «Зеленого человека» – хозяин отеля Морис Оллингтон – всю первую половину романа пребывает во власти современных стереотипов. Сперва, когда Оллингтону является зловредная тень, хозяин отеля принимает призрака за обычную эманацию своего делириума; затем герой убеждает себя, что призрак старца Андерхилла никому никакого вреда не принесет. И лишь вполне конкретные действия упомянутого привидения разрушают литературный шаблон, коим отельщик Морис так долго отгораживался от реальности. Сэр Томас Андерхилл, бывший при жизни мерзким типом, таковым остался и после смерти. Идиллическая симпатия Кентервильского Привидения к маленькой американке оборачивается у Кингсли Эмиса злостными педофильскими посягательствами призрака, замыслившего соблазнить малолетнюю дочь Оллингтона крошку Эми. А поскольку привидение, как ему и положено, бесплотно, тень Андерхилла способна лишь впасть в грех вуайеризма, используя в качестве насильника наспех слепленного из подручного материала голема.

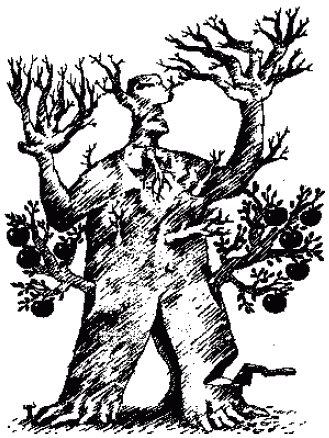

Если первым из стереотипов, опрокинутых в романе Эмиса, стало трафаретное литературное благодушие к потусторонним фигурантам, то камешек номер два брошен в безнитратный огородик современного экологического движения, чьи императивы ныне выглядят едва ли не агрессивными. Для такого знатока и ценителя научной фантастики, как Эмис (помимо уже названного исследования сайенс-фикшн «Новые карты ада» писатель в свое время издал еще и несколько антологий НФ), антисциентистская риторика «зеленых» не могла не выглядеть отталкивающе. И как только вся прогрессивная общественность дружно зааплодировала «зеленым», возвела в моду вегетарианство и моральное табу на отстрел носителей экзотических шкур, – писатель рискнул двинуться против течения, проявив при этом еще и незаурядные прогностические способности (ибо экологический бум на Западе по-настоящему разразился уже после выхода романа в свет). Эмис не унизился до вульгарной полемики с «зелеными», а поступил куда более остроумно: в роли пресловутого голема, ведомого сладострастной тенью сэра Томаса Андерхилла, выступил экологически чистый монстр, созданный без малейших признаков синтетики, из одних натуральных природных компонентов – сучьев, веток и листьев. И главному персонажу книги пришлось в финале приложить немало сил, чтобы справиться с зеленым древесным чудовищем, послушной марионеткой в бесплотных призрачных руках.

Питерское агентство «Академический проект», издав именно этот роман английского прозаика и именно сейчас, сделало правильный выбор. В условиях пугающей толерантности к миру теней в читательском обиходе должно было появиться хотя бы одно художественное произведение (серийные поделки не в счет), возвращающее нас от доверчивости к бдительности. Соотечественник, прочитавший сегодня книгу Эмиса, при встрече с призраками больше не станет благодушно вести с привидением светскую беседу. А первым делом совершит недрогнувшей рукой крестное знамение.

1996

Вервольф «вервольфу» люпус эст

Роберт Маккаммон. Час волка. М.: Центрполиграф («Мастера остросюжетного романа»)

Горе человеку, когда он один. А нечеловеку – тем более.

В романах, созданных в жанре фэнтази, конфликт между личностью и обществом зачастую обострен именно оттого, что безусловная асоциальность упомянутой личности детерминирована чисто физиологически. Общество, ужаснувшись, извергало из своих рядов всевозможных чудовищ Франкенштейна, вампиров, зомби, ведьмаков, вольных или невольных психокинетиков, и каждому из них ничего не оставалось, как только вступать в мстительное противостояние с социумом. В исторической перспективе коллектив все равно оказывался сильней отдельно взятого нечеловека, однако прежде чем одержать победу глобального свойства, социум непременно проходил сквозь череду локальных и обидных поражений: ведь даже в случае, когда теленок бодается с дубом, дубу наносится некоторый урон; что уж говорить о смертельном поединке Магомета с горой!