Сельскохозяйственные работы в рабовладельческом поместье

В целом сельское хозяйство Греции V–IV вв. до н. э. имело следующие особенности: многоотраслевой характер, в нем преобладали трудоемкие интенсивные культуры (виноградарство и маслиноводство), использовался рабский труд, для него была характерна товарная направленность ведущей хозяйственной ячейки — рабовладельческого поместья, как нового типа организации сельскохозяйственного производства.

3. Ремесла

Разбираемый нами тип полисной экономики был определен как торгово-ремесленный в том смысле, что в его структуре ремесла и торговля занимали большое место. Что стимулировало рост ремесленного производства и торговых операций в греческих полисах? Прежде всего развитие города как торгово-ремесленного центра, увеличение его населения, усложнение городской жизни с ее многообразными запросами и нуждами. Горожанин в отличие от сельского жителя хотел жить в благоустроенном жилище, видеть красивые храмы и площади, любоваться произведениями искусства, посещать театр и гимнасий, принимать участие в общественных шествиях. И все эти потребности надо было удовлетворять: строить храмы и общественные здания, возводить театры, гимнасий и стадионы, подводить водопроводы и отводить сточные воды, строить корабли, изготовлять обувь и одежду и т. п. Развитие городской жизни было невозможно без подъема ремесел и тесно связанных с ними торговых операций.

Ремесла и торговля не могли развиваться без привлечения дополнительной рабочей силы. Эту силу давало сельское население, которое в связи с развитием городской жизни и внедрением рабовладельческих поместий вытеснялось из сельской местности и скапливалось в пределах городских стен. Эту дополнительную силу давали также пришлые свободные люди из других греческих городов, оседавшие на постоянное место жительства в данном городе. Однако большая часть работников вновь организуемых ремесленных мастерских комплектовались за счет рабов. Без широкого распространения рабства невозможно было бы бурное развитие ремесленного производства и торговли во многих городах Греции V–IV вв. до н. э.

Для прочного существования ремесленных производств (обработки металлов, керамических изделий, строительства, изготовления одежды и обуви, разных видов вооружения и т. д.) необходима была постоянная сырьевая база: нужно было добыть руду, получить из нее металл, иметь глину, кожи, шерсть и др. В небольших греческих полисах местного сырья было, как правило, немного. Камня, глины, шерсти, кожи было достаточно для обеспечения мастерских соответствующим сырьем, а вот железа, цветных металлов, ценных пород камня (мрамор, гранит), строительного и корабельного леса не хватало. Получить недостающее сырье можно было только путем торгового обмена: за привозимое платили звонкой монетой или своими ремесленными и сельскохозяйственными товарами.

Близость моря, благоприятное расположение многих торгово-ремесленных полисов на морском побережье облегчало снабжение греческих мастерских необходимым сырьем, так как перевозки грузов по морю были самыми удобными и дешевыми. Таким образом, в распоряжение греческих ремесленников могло поступать сырье со всего Средиземноморья и Причерноморья.

Следует отметить, что Балканская Греция богата разнообразными полезными ископаемыми, которые активно использовались древними греками. В разных районах Греции были обнаружены месторождения железа, меди, золота и серебра. Восточная часть Балканской Греции изобиловала залежами мрамора и известняка; высококачественная глина была практически во всех полисах. Некоторые районы Греции были особенно богаты полезными ископаемыми: Лаконика — железной рудой, Южная Аттика — железной рудой и серебром, Эвбея — железной рудой и медью. Одной из самых богатых была область Пангея на северном побережье Эгейского моря, где активно разрабатывались залежи железной руды, меди, олова, золота, серебра. Этот район не случайно стал предметом ожесточенной борьбы ведущих полисов Греции V–IV вв. до н. э. Необходимый для строительства кораблей лес рос в горах Македонии, в окрестностях Синопы и Амиса (Южное Причерноморье) и в области Киликия в северо-восточной части Средиземного моря.

Основой основ ремесленного производства являлось получение металла и необходимых изделий из него, т. е. металлургия и металлообработка. В классическую эпоху греческие мастера получали металла больше по количеству и лучше по качеству, чем их предшественники, а железо вошло в производство и в повседневную жизнь.

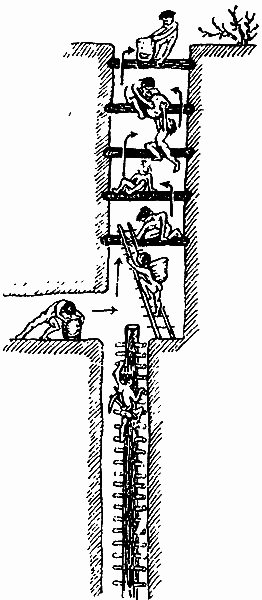

Большой прогресс был достигнут в горном деле, в организации поиска рудных месторождений и их разработки. Если в предшествующее время руду добывали в открытых карьерах, то в классический период ее стали извлекать из земных недр путем прокладки шахт, прорезающих земную толщу и расходящихся в горизонтальном направлении штреков, проложенных вдоль рудоносных жил.

Шахтно-штрековый способ добычи позволял полнее использовать все рудные запасы месторождения, включая очень глубокие жилы, которые, как правило, были самыми богатыми. Работа в глубоком подземелье, в узких штреках, где рабочий ручным кайлом, иногда полулежа, отбивал куски породы и относил их в корзине к основному стволу шахты, была особенно изнурительной, тяжелой. Неудивительно, что выполнялась она главным образом рабами, часто ссылаемыми своим господином в рудники за какую-либо провинность.

Добытая руда подвергалась обработке здесь же, на месте добычи. Куски руды дробились, промывались; в процессе этих операций происходил отсев пустой породы, обогащение руды и подготовка ее к выплавке. Получение металла, особенно железа, из руды является сложной технологической операцией. Для отделения примесей от находящегося в руде чистого железа нужна высокая температура (температура плавления железа — 1539 °C). Древние греки не знали каменного угля, дающего столь высокую температуру, процесс плавления происходил в печах примитивной конструкции. В них железо доводилось лишь до тестообразного состояния, но при этом чистый металл не получался (так называемый сыродутный способ получения металла). Он содержал много примесей и нуждался в дополнительной обработке, чтобы его можно было использовать для различных производственных целей. Дополнительная обработка происходила в кузницах. Многократно нагревая металл, кузнец ковал его тяжелым молотом, закаливал изделие в холодной воде и добивался тем самым хорошего качества. Таким образом, кузнечная обработка являлась необходимым звеном в процессе получения самого металла. Особая роль кузнецов в таком важнейшем производственном процессе, как получение и обработка металла, предопределила их высокий престиж в обществе. Недаром покровитель кузнечного дела бог Гефест считался одним из главных в греческом пантеоне, входил в число 12 олимпийских божеств.

Добыча руды в шахтах. Современный рисунок

Искусные греческие кузнецы, применяя различные приемы обработки железа, могли получать твердую сталь, которая была необходима для изготовления оружия (мечи, наконечники копий и др.) и орудий труда (например, лемехи, столярный инструмент и др.). Об успехах греческой металлургии говорит наличие нескольких разновидностей стали: самыми известными были лаконская, лидийская, синопская, халибская.

Как ни широко применялось железо, оно не могло вытеснить традиционные виды металлов: медь и его сплав — бронзу. Греки были искусными мастерами по этим металлам. Они могли получать бронзу высокого качества, умело ее обрабатывали, изготавливая разнообразные изделия. Потребности в бронзе были еще довольно велики: из нее делали шлемы, поножи, части щитов, дорогую и красивую посуду, зеркала, греческие скульпторы создавали бронзовые скульптуры (особенно в V в. до н. э.). В V–IV вв. до н. э. ремесленники могли получать тонкие бронзовые листы, из которых можно было изготовлять изделия высокого качества. Важнейшее место в металлообработке занимало производство оружия, одно из сложных и комплексных ремесленных операций. В греческих полисах, где каждый гражданин был вместе с тем и воином, хранил в своем доме полный комплект вооружения, требовалось большое количество самого разнообразного оружия: мечей разных видов, копий (длинных и коротких), кинжалов, луков и стрел, пращей и дротиков, панцирей, поножей, щитов и др. На изготовление оружия шло много металла самого лучшего качества (как железа, так и бронзы), а производство приобрело массовый характер.