Вместе с тем философия стоиков пронизана религиозными элементами, поскольку в их представлениях различие между творческим разумом, пронизывающим и одухотворяющим мертвую материю, и божеством как традиционным создателем мира по существу стирается.

Другой популярной философской системой эллинистического времени была философия Эпикура (341–270 гг. до н. э.) и его последователей эпикурейцев. Учение Эпикура также делится на три части: физику, логику и этику, но в отличие от стоиков наиболее разработанной и структурообразующей частью его системы стало учение об устройстве и движении мира (физика). Эпикур был материалистом и в своем учении о мире развил и обобщил мысли Левкиппа — Демокрита об атомном строении мира. По его мнению, мир представляет собой самодвижущуюся материю, состоящую из неделимых частиц — атомов. Из атомов состоят не только материальные вещи, но даже душа. Атомы движутся в пустоте вследствие присущей им силы тяжести, в процессе движения они сталкиваются друг с другом, образуя через соответствующие комбинации различные тела, обладающие разными качествами. Материя вечна, она несотворима и неуничтожима, она самодеятельна и не нуждается в какой-либо творческой силе или божественном толчке. Эпикур признавал существование богов, но считал их одним из проявлений бесконечной природы, они живут в порах мироздания и не принимают никакого участия в жизни природы и людей.

Человек, по учению Эпикура, есть одно из произведений движущейся материи и потому сам является творцом своей жизни, своего счастья. По Эпикуру, счастье человека заключается в устранении неприятных ощущений, ведении скромного, воздержанного образа жизни, уединении от треволнений внешнего мира. «Проживи незаметно», вдали от житейской суеты, в кругу своих близких друзей — такова была важнейшая этическая заповедь Эпикура. Лишь уединенная жизнь может создать полный душевный покой, так называемую атараксию — высшее счастье человека. Если этика стоиков, призывающая к активной общественной деятельности на пользу человечеству, отражала интересы динамичных социальных сил эллинистического общества, то этическое учение Эпикура выражало настроения тех социальных слоев, которые были оттеснены от активного участия в общественной и политической жизни, разочаровались в решении острых социальных противоречий и искали спасения в индивидуализме. Заслугой Эпикура и его школы является разработка материалистического понимания устройства мира, обоснование материалистической философии, которая стала крупным вкладом в развитие мировой философской мысли.

Стоицизм и эпикурейство были сложными философскими системами, имевшими своих последователей среди образованной публики, довольно узкого круга представителей господствующего класса, культурной элиты эллинизма. Подлинно народной, распространенной среди широких масс эллинистического общества стала философия киников. Основателем кинической философии был Антисфен (440–366 гг. до н. э.), живший в классическую эпоху, но именно в эпоху эллинизма его философия стала популярной среди городского населения. Одним из самых известных киников был Диоген из Синопы (404–323 гг. до н. э.). Киники были равнодушны к анализу устройства мира, изучению законов мышления. Они сосредоточили усилия на разработке этических проблем и сделали попытку провести в жизнь правила поведения, которые они выработали. Киники, так же как стоики и эпикурейцы, разрабатывали понятие счастья человека и его оптимального поведения в обществе. По мнению киников, богатство, положение в обществе, семейные отношения являются оковами человека и делают его глубоко несчастным. Необходимо отказаться от всего этого, жить сообразно природе, питаясь тем, что окажется под рукой. Голодные, заросшие, оборванные киники жили в заброшенных домах, пустых пифосах, переходили с сумой за плечами из города в город, проповедуя свое учение случайным слушателям или попутчикам. В сущности, основные положения этической концепции киников были выражением протеста против несправедливого распределения богатства, имущественной и социальной дифференциации, столь характерных для социально-экономической системы эллинизма. Если для властей киники были элементом опасным и подозрительным, то, напротив, для бедного люда эллинистических городов киники были желанными гостями, к проповедям которых внимательно прислушивались.

В целом эллинистическая философия представляла собой новый шаг вперед в развитии философской мысли, она обогатила мировую философию глубокими и оригинальными идеями и заняла почетное место в сокровищнице человеческой цивилизации.

4. Литература

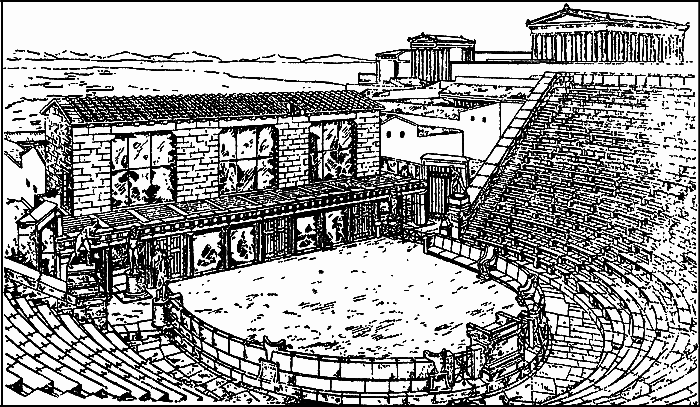

Литературный процесс эпохи эллинизма, с одной стороны, отражал существенные изменения в общей социальной и духовной атмосфере эллинистической эпохи, с другой — продолжал те традиции, которые уже оформились в литературе классического времени. Можно отметить ряд новых моментов в развитии художественной литературы эпохи эллинизма, прежде всего увеличение круга писавших авторов. От эллинистического времени сохранились имена свыше 1100 писателей различных жанров, что намного больше, чем в предшествующую эпоху. Увеличение общей численности авторов — свидетельство возросшей значимости литературы среди широкой массы читателей и роста потребностей читателя в литературных произведениях. Эллинистическая литература, отражая изменившиеся условия и удовлетворяя новым потребностям читателей, развивалась на базе классической литературы. Как и в эпоху классики, огромное влияние на состояние литературы имел театр, театральные представления. Эллинистический город невозможно представить без театра, который обычно вмещал до половины всего городского населения. Театр стал особым, богато украшенным комплексом различных помещений, приобрел известное архитектурное единство. Происходят существенные изменения в самом театральном действии: из него практически исключается хор и ведут его непосредственно актеры, количество которых возрастает. Исключение хора привело к перенесению действия с орхестры на проскений, возвышение перед сценой. Меняется и реквизит актеров: вместо уродливой, закрывающей всю голову маски и короткой комической туники использовали маски, обозначающие реальные человеческие черты, и костюмы, близкие повседневной одежде. Тем самым действие приобрело более реалистический, близкий к жизни характер.

Изменения в театральном действии вызывались новыми вкусами эллинистических зрителей и новыми драматургическими жанрами. В эллинистическое время продолжали ставиться трагедии, поскольку они были непременной принадлежностью общественных и религиозных празднеств во многих городах. Трагедии писались на мифологические и современные сюжеты. Один из известных трагиков, Ликофрон, прославился трагедией о страданиях города Кассандрии во время осады, а также сатировской драмой «Менедем», в которой он показал противоречие между благородными стремлениями и низким образом жизни людей. Однако наиболее популярным драматургическим жанром в период эллинизма стала новая комедия, или комедия нравов, которая изображала столкновение различных характеров, например мудрого старика, хвастливого воина, благородной девушки, коварного сводника, ловкого соблазнителя и др. Одним из лучших представителей этой бытовой драмы был афинский поэт Менандр (342–292 гг. до н. э.). В его комедиях проявились возросшее мастерство в обрисовке характеров, известный психологизм, умение подметить бытовые детали, изящный и остроумный язык, мастерство в ведении интриги. Комедии Менандра отражали жизнь Афин с ее повседневными заботами, мелкими интересами, столь далекими от политических страстей классической комедии. Реалистически изображая жизнь, Менандр делал это настолько художественно и глубоко, что в его героях жители многих эллинистических городов, а затем и Рима узнавали своих современников, что обеспечило комедиям Менандра огромную популярность и самое широкое распространение по всему эллинистическому миру.