Напряженные отношения, существовавшие между ахейскими государствами на протяжении почти всей их истории, не исключают, однако, того, что в отдельные моменты они могли объединяться для каких-нибудь совместных военных предприятий. Примером такого предприятия может служить знаменитая Троянская война, о которой повествует Гомер. Если верить «Илиаде», в походе на Трою принимали участие почти все основные области ахейской Греции от Фессалии на севере до Крита и Родоса на юге. Предводителем всего войска был избран с общего согласия участников похода микенский царь Агамемнон. Не исключено, что Гомер преувеличил подлинные масштабы ахейской коалиции и приукрасил сам поход. Тем не менее историческая реальность этого события сейчас почти ни у кого не вызывает сомнений (впрочем, следует иметь в виду, что никому из археологов, включая Шлимана и Бледжена, пока еще не удалось доказать, что виновниками греки-ахейцы были действительно греки — ахейцы. Найденная при раскопках троянского городища микенская керамика могла попасть туда путем обычных торговых контактов. Сама Троя Vila, которую Бледжен и вслед за ним многие другие историки и археологи отождествляют с гомеровской Троей, мало похожа на описываемый в «Илиаде» город царя Приама. Трудно поверить, что огромное войско Агамемнона, собранное со всей Греции, потратило на осаду этого небольшого поселка, состоявшего из нескольких десятков невзрачных глинобитных домишек, столько времени и сил, как об этом рассказывают древние поэты). Троянская война была лишь одним, хотя, по-видимому, и наиболее значительным из проявлений военной и колонизационной экспансии ахейцев в Малой Азии и Восточном Средиземноморье. В течение XIV–XIII вв. до н. э. многочисленные ахейские поселения (на них указывают большие скопления типично микенской керамики) появились на западном и южном побережьях Малой Азии, примыкающих к ним островах — Родосе и Кипре — и даже на сиро-финикийском побережье Средиземного моря. Повсюду в этих местах микенские греки перехватывают торговую инициативу из рук своих предшественников минойцев (причины особой заинтересованности микенских государств в торговле с населением Кипра, Сирии и Малой Азии позволяет понять интересная находка, сделанная под водой у мыса Гелидоний (южное побережье Турции). Здесь были обнаружены остатки древнего корабля с большим грузом бронзовых слитков, очевидно, предназначенных для одного из ахейских дворцов Пелопоннеса или Средней Греции. Не менее сенсационная находка была сделана в 1964 г. в самой Греции при раскопках на месте древней фиванской цитадели Кадмеи. В одном из помещений некогда стоявшего здесь дворца археологи нашли 36 каменных цилиндров вавилонского происхождения. На 14 из них были обнаружены клинописные печати с именем одного из царей так называемой Касситской династии, правившей в Вавилоне в XIV в. до н. э. Находка эта ясно показывает, что в этот период правители Фив — крупнейшего микенского центра на территории Беотии — поддерживали тесные сношения, не только торговые, но, видимо, также и дипломатические, с царями далекого Месопотамского государства). Сам Крит, как мы уже говорили, был еще раньше (в XV в.) колонизирован ахейцами и стал главным плацдармом в их продвижении на Восток и на Юг. Успешно совмещая занятия торговлей с пиратством, ахейцы вскоре становятся одной из самых заметных политических сил Восточного Средиземноморья. В документах из столицы Хеттского царства Богазкея государство Аххиява (вероятно, одно из ахейских государств в западной части Малой Азии и на прилегающих островах) ставится в один ряд с сильнейшими державами той эпохи: Египтом, Вавилоном, Ассирией. Из этих документов видно, что правители Аххиявы поддерживали тесные дипломатические контакты с хеттскими царями. Еще на рубеже XIII–XII вв. отряды ахейских добытчиков, пришедшие с Крита или с Пелопоннеса, принимали участие в набегах коалиции «народов моря» на Египет. В египетских надписях, повествующих об этих событиях, упоминаются наряду с другими племенами народы Экевеш и Денен, что может соответствовать греческому Ахайвой и Данаой — обычные наименования ахейцев у Гомера. Колониальная экспансия ахейских государств охватила также и часть Западного Средиземноморья, в основном те же его районы, которые будут освоены греками много позже, в эпоху Великой колонизации. Раскопки показали, что микенское поселение существовало на месте более позднего греческого города Тарента на южном побережье Италии. Значительные находки микенской керамики были сделаны на острове Искья в Неаполитанском заливе, на восточном побережье Сицилии, на Липарских островах и даже на Мальте.

В то время, когда Египет отражал натиск «народов моря», над самой ахейской Грецией уже сгущались тучи. Последние десятилетия XIII в. до н. э. были временем крайне тревожным и неспокойным. В Микенах, Тиринфе, Афинах и других местах спешно восстанавливаются старые и возводятся новые укрепления. Воздвигается массивная стена на Истме (узкий перешеек, связывающий Среднюю Грецию с Пелопоннесом), явно рассчитанная на то, чтобы оградить микенские государства на юге Балканского полуострова от какой-то опасности, надвигающейся с севера. Среди фресок Пилосского дворца привлекает внимание одна, созданная незадолго до его гибели. Художник изобразил на ней кровопролитное сражение, в котором участвуют, с одной стороны, ахейские воины в панцирях и характерных рогатых шлемах, с другой — какие-то варвары, одетые в звериные шкуры, с длинными распущенными волосами. По всей видимости, эти дикари и были теми людьми, которых так боялись и ненавидели обитатели микенских твердынь, против которых они возводили все новые и новые укрепления. Археологические исследования показывают, что в непосредственной близости от основных очагов микенской цивилизации на севере и северо-западе Балканского полуострова (области, именовавшиеся в древности Македонией и Эпиром) шла совсем иная жизнь, весьма далекая от роскоши и великолепия ахейских дворцов. Здесь обитали племена, стоявшие на крайне низком уровне развития и, очевидно, еще не вышедшие из стадии родоплеменного строя. О их культуре мы можем судить по грубой лепной керамике и примитивным глиняным идолам, составляющим сопровождающий инвентарь огромного большинства погребений в этих районах. Следует, однако, заметить, что при всей своей отсталости племена Македонии и Эпира были уже знакомы с употреблением металла и их оружие в чисто техническом отношении, по-видимому, не уступало микенскому.

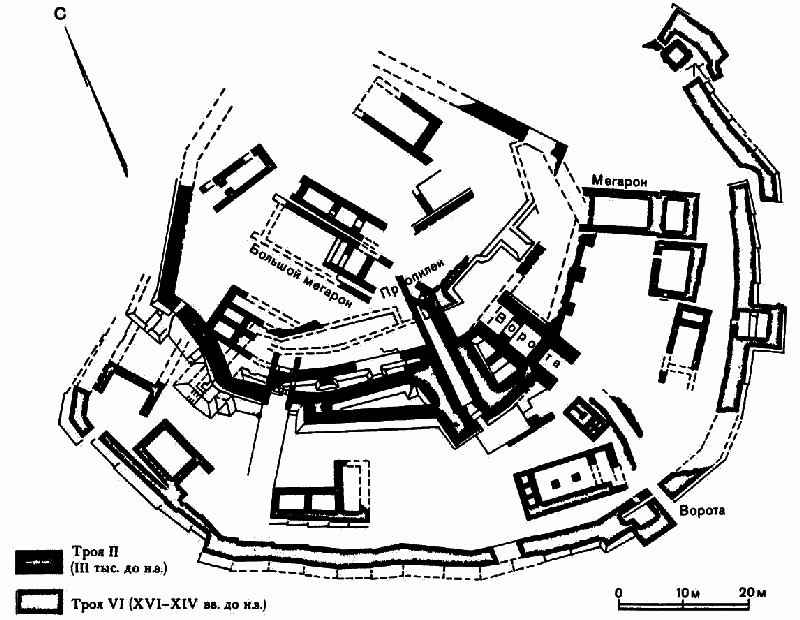

План Трои

Стратиграфический разрез Трои

В конце XIII в. племенной мир всего северобалканского региона в силу каких-то неизвестных нам причин пришел в движение (одним из результатов этого движения было переселение в Малую Азию большой группы фригийско-фракийских племен, ранее обитавших в северной части Балканского полуострова. С этими же событиями на Балканах, возможно, связано и образование уже упоминавшегося союза «народов моря», под ударами которого в начале XII в. пало великое Хеттское царство). Огромная масса варварских племен, включавшая в себя как народы, говорившие на различных диалектах греческого языка (сюда входят дорийский и близкий к нему западногреческий диалекты), так, по-видимому, и народности негреческого, фракийско-иллирийского происхождения, снялась с насиженных мест и устремилась на юг, в богатые и процветающие области Средней Греции и Пелопоннеса. Маршрут, по которому шло вторжение, отмечен следами развалин и пожарищ. На своем пути пришельцы захватили и разрушили множество микенских поселений. Погиб в огне пожара Пилосский дворец (некоторые современные ученые считают, что в первом нашествии, завершившемся падением Пилоса, дорийцы вообще не участвовали. Они пришли позднее (уже в XII или даже XI в.), когда сопротивление микенских греков было окончательно сломлено). Само место, на котором он стоял, было предано забвению. Серьезно пострадали, хотя, по-видимому, и не были захвачены, цитадели Микен и Тиринфа. Хозяйству микенских государств был нанесен непоправимый ущерб. Об этом свидетельствует быстрый упадок ремесла и торговли в районах, наиболее пострадавших от вторжения, а также резкое сокращение численности населения. Таким образом, на рубеже XIII–XII вв. микенская цивилизация перенесла страшный удар, после которого она уже не смогла оправиться.