В монастырях и цеховых светских мастерских Германии в XV в. необыкновенно развилась книжная миниатюрная живопись, описанная для Южной Баварии Рилем, для Регенсбурга — Гендке, для Аугсбурга — Бредтом, а для Австрии — Нейвиртом. Но так как миниатюра и здесь не дошла до таких художественно-законченных произведений, как одновременные нидерландские и французские работы, то мы здесь отметим лишь немногие рукописи. В «Правиле св. Бенедикта», в Мюнхенской городской библиотеке, написанном в 1414 г. в монастыре Меттене на Дунае, вместо обычного в большинстве случаев золотого фона видны уже некрасивые местные холмистые пейзажи под голубым, к горизонту белеющим небом. Отличительным признаком известной зальцбургской Библии 1430 г., в том же собрании, служат своеобразные размашистые, напоминающие аканф обрамления, постоянно встречаемые в этих местах. В Евангелии 1462 г. брата Лаврентия, там же, мы видим подобные же обрамления вокруг восьми картин; в их простых и наглядных пейзажных и архитектурных фонах и незатейливых, мягко выполненных изображениях из Священной истории ничто не напоминает бургундско-нидерландских произведений. Но самая красивая мюнхенская лицевая рукопись — это служебник 1480 г. в церкви Богородицы, прекрасное Распятие которого абсолютно не напоминает иностранных образцов. Из аугсбургских рукописей с миниатюрами, обозначивших собой переворот, наступивший около 1450 г., следует отметить рукописи братьев Гектора и Георга Мюлихов, которые, как доказывал Бредт, были богатые дилетанты. «История Александра Великого» (1455) Гектора, в Мюнхенской городской библиотеке, и его «Аугсбургская хроника» (1457), в библиотеке Аугсбурга, при поверхностном, даже грубом исполнении отличаются необычным для того времени знанием перспективной глубины пространства, указывающим по существу на путешествие рисовальщика в Италию. «Аугсбургская хроника» Георга Мюлиха, в королевской придворной частной библиотеке в Штутгарте, свидетельствует о довольно высокой степени умения художника, а в передаче пейзажа, даже в его настроениях, обусловленных атмосферными явлениями, мастер пользуется собственными наблюдениями над местной природой. Характерная особенность регенсбургской школы — «постепенное возрастание и усиление пейзажного элемента в миниатюре» (Кауч) — выступает уже в упомянутой ранее меттенской рукописи 1414 г. Обратимся к самому известному ее миниатюристу Бертольду Фуртмейеру, которому Гендке посвятил монографию. Главные сохранившиеся произведения Бертольда Фуртмейера, деятельность которого продолжалась с 1468 до 1501 г., — это двухтомный Ветхий Завет (1468–1472), в монастыре Майгингене, и законченный в 1481 г. пятитомный служебник из Зальцбурга, в Мюнхенской городской библиотеке. Многочисленные рисунки этих томов украшены упомянутыми выше местными орнаментальными обрамлениями, миниатюры по художественной отделке и законченности не могут идти в сравнение, например, с рисунками Фуке или хороших нидерландских мастеров: они часто кажутся довольно суровыми и грубыми по формам, холодными и пестрыми по краскам, но зато в некоторых из них, как, например, в «Христе на Масличной горе» служебника, особенно в их настроении пейзажа, мы находим связь с родной землей.

Против рукописных книг с картинками победоносно выступили в Южной Германии и даже, как показал Мутер, в Швабии и Франконии раньше, чем где-либо в другом месте, печатные книги с иллюстрациями. Самые первые книги, напечатанные подвижными литерами и украшенные с помощью ксилографии, появились у Пфистера в Бамберге: «Библия бедных» (1460), «Драгоценный камень» Бонера (1461), «Книга четырех историй — Иосифа, Даниила, Эсфира и Юдифи» (1462). Гравюры на дереве представляют собой грубые, угловатые контурные рисунки, рассчитанные исключительно на раскраску. Самую обширную деятельность в этой области развил Аугсбург, но и здесь в гравюре на дереве, как показывает первая иллюстрированная немецкая Библия, напечатанная в 1470 г., не проявлялось никакого оживления вплоть до 1480 г. Более высоко стояло это искусство в Ульме, где в гравюрах на дереве «Книги о знаменитых женщинах», напечатанной в 1473 г. Цайнером, мы видим уже более тонко закругленные очертания и зачатки штриховки теней. Новые пути открыла, как мы видели выше, кёльнская Библия 1480 г. После 1480 г. художественное развитие ксилографии началось в Ульме и Аугсбурге. «Описание Констанцского Собора», напечатанное в 1483 г. у Антона Зорга в Аугсбурге, «Швабская хроника» Томаса Лирера, появившаяся в 1486 г. у Конрада Динкмута в Ульме, были вехами в этой области. Нюрнберг принял участие в этом движении лишь после 1490 г. Крупный издатель Антон Кобургер рассылал отсюда в 90-х гг. по свету свои роскошные издания вроде «Сокровищницы благоденствия» (1491) и «Всемирной хроники» Гартманна Шеделя (на латинском языке в 1493 г., на немецком — в 1494 г.).

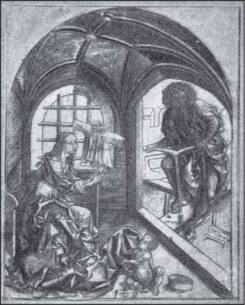

Рис. 396. Фейт Штос. Святое семейство в комнате. Гравюра на меди. С фотографии

Из граверов на меди, работавших в XV в. во Франции и Баварии, отметим известного скульптора Фейта Штоса. Его смелый натурализм и беспокойная, пылкая страстность проглядывают с этих листов. Отметим «Святое семейство в комнате» (рис. 396), «Плач над телом Христа» и «Обезглавливание св. Иакова». Прочие граверы находились более или менее под влиянием Шонгауэра (см. рис. 375); наиболее самостоятельными являются мастер с монограммой L. Cz., из гравюр которого известно «Искушение Христа» (рис. 397), и мастер M. Z., изображения которого, вдающиеся в реалистические подробности, снабжены обычно франкско-баварскими пейзажными фонами. Нюрнберг, если не считать Штоса, в XV в., по-видимому, еще не пробовал своих сил в области гравюры на меди. Величайший из его сыновей Дюрер в начале следующей эпохи в качестве гравера примкнул к верхне- и среднерейнской школе.

Рис. 397. Искушение Христа. Гравюра на меди мастера L. Cz. С оригинала

Нагляднее всего история живописи и художников Южной Германии XV в. отражается в станковой живописи, которая развертывается здесь главным образом на створках резных алтарей, иногда также и в средней части этих алтарей, на отдельных же досках или дощечках сперва лишь изредка, а затем большей частью в области портрета. Возглавляет швабскую школу скульптор и живописец Ханс Мульчер (см. рис. 387). Как живописец, Мульчер известен по паре створок 1437 г. с восемью картинами из жизни Спасителя и Богоматери, в Берлинском музее, и по паре створок с восемью кар тинами того же содержания его алтаря 1457 г., выставленного в ратуше в Штерцинге. Эти работы достигли той ступени, на которой пейзажный задний план изображается на золотом фоне, заменяющем небо, но не перешагнули ее, с прекрасными сильными, исконно швабскими мульчеровскими типами; мотивы движений отличаются удивительной смелостью и естественностью. В противоположность Мозеру и Вицу (см. рис. 371 и 372) Мульчер отличается драматизмом, живописно выполненные створки из Штерцинга принадлежат к зрелым творениям верхненемецкой живописи XV столетия.

Рис. 398. Фридрих Герлин. Поклонение волхвов. Картина главного алтаря церкви св. Георгия в Нёрдлингене. С фотографии Гёфле

Нидерландские формы перенес в Швабию Фридрих Герлин (около 1435–1499 или 1500). Самые ранние его картины — алтарные створки «Обрезание Господне» и «Поклонение волхвов» (1459), в Национальном музее в Мюнхене и в городской галерее в Нёрдлингене, — так явственно напоминают Рогира ван дер Вейдена (см. рис. 332), что он должен был знать картины этого мастера. В годы своих странствий он, вероятно, побывал в Нидерландах; от влияния ван дер Вейдена он так и не освободился. Но с большими церковными заказами, которые ему выпадали, Герлин справлялся хорошо, искусно и технически ловко. В 16 картинах из жизни Христа (рис. 398) и св. Георгия, которые украшают створки главного алтаря (около 1462 г.) церкви св. Георгия в Нёрдлингене (теперь в городской галерее), он, вероятно, под впечатлением от нидерландских художников, уже преодолел золотой фон. В картинах на створках главного алтаря 1466 г. в церкви св. Иакова в Ротенбурге с теми же сюжетами и Успением Богородицы он, однако, на некоторое время еще раз вернулся к немецкой традиции внутренние стороны алтарей снабжать золотым фоном. Менее удачны, чем эти два превосходных произведения Герлина, простые створки главного алтаря 1472 г. в церкви св. Власия в Бопфингене, которые снаружи украшены изображениями мучений св. Власия, а внутри — картинами на библейские темы, богато заполненными архитектурными мотивами. Стремление к новой жизни и большему движению привело здесь к большей грубости, угловатости и разбросанности, а отдельные фигуры без меры вытягиваются в длину. Захватывающее и в то же время живописное впечатление производит большое изображение «Се человек», в Нёрдлингенской галерее. Важнейшее произведение Герлина и в то же время последняя из его картин, снабженных подписью и датой, — «Семейный алтарь» (1488), из церкви св. Георгия перешедший в городскую галерею в Нёрдлингене. Здесь мастер выполнил и среднюю часть, с семьей жертвователя (по всему можно думать — собственной семьей художника), столпившейся около трона Богоматери. Композиция и здесь удачна, но горящие краски, распределенные по одеждам, и здесь не слиты в красочный аккорд.