На Нижнем Рейне надо отметить сохранившиеся витражи кёльнских церквей. В «Распятии с жертвователем и св. Лаврентием» в одном из окон хора церкви св. Георгия мы видим в ясных чертах грубый, но выразительный стиль XV столетия. Окна боковых нефов церкви Санкт-Мария-им-Капитоли и левого бокового нефа церкви св. Марии в Лискирхене представляют переход от XV к XVI столетию, но привести их в связь с определенными живописцами масляными красками нельзя. Распятие одного из окон капеллы Гарденратов в церкви Санкт-Мария-им-Капитоли представляется, «по крайней мере, родственным» (Шейблер) стилю мастера «жизни Девы Марии», с которым мы еще познакомимся, а 5 роскошных окон с фигурами северного бокового нефа Кёльнского собора, тела которых в сером монохроме, синий фон и богатые краски одежд, сливаясь в одно целое, дают перламутровый блеск, по праву приписываются мастеру «Святого рода», продолжавшему работать вплоть до XVI в. Подобным же тонким перламутровым блеском светятся более поздние окна собора в Ксантене. Древнейшие из них возникли в 1483–1492 гг.

Миниатюрная живопись, напротив, как ревностно ни практиковалась она в Германии в XV в., не дала в рейнской области таких произведений, которые могли бы соперничать с современными французскими и нидерландскими иллюминированными рукописями. Более тонко исполненные произведения, как, например, верхнерейнский «Готфрид Страсбурский», в Национальной библиотеке в Брюсселе, среднерейнский служебник Франкфуртской городской библиотеки и нижнерейнский молитвенник середины XV столетия, в Дармштадтской библиотеке, являются лишь исключениями, подтверждающими правило. Процветавшая констанцская школа миниатюристов, как показывает «Хроника Констанцского собора» Ульриха фон Рихенталя в музее Розгартена, довольствовалась производством чисто ремесленного характера; эльзасская книжная мастерская Дибольта Лаубера в Гагенау, изученная Кауцшем, сильно отставала от своего времени. Даже «Всемирная хроника» Ганса Шиллинга (1459), в городской библиотеке в Кольмаре, не имеет художественного значения, но интересна для истории искусства, так как отражает внезапный переход от древнерейнского готического стиля к реалистическому нидерландскому.

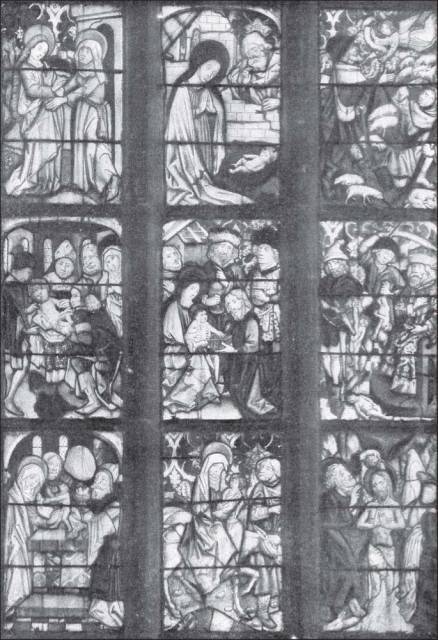

Рис. 370. Витражи в хоре церкви в Вальбурге. По Бруку

Эти недостатки миниатюрной живописи были в последней четверти века с избытком восполнены книгопечатанием, изобретенным около середины столетия на немецком Среднем Рейне, так как оно позаботилось и о печатных картинках книги, а рядом с большой книжной гравюрой на дереве, изучал которую Мутер, появилось искусство гравирования отдельных художественных листов и серий. Именно вдоль Рейна впервые начался расцвет гравюры на меди. Художники, ею занимавшиеся, большей частью были известными живописцами масляными красками. Искусство в рейнской области, как и в остальной Германии, главным образом развивается в станковой живописи и гравюре на меди.

Верхний Рейн в первой половине XV в. неоднократно бывал местом, где собирались видные люди того времени. Соборные съезды в Констанце (1414–1418) и в Базеле (1431–1440) сделали эти города на некоторое время центрами интеллектуальной жизни Европы. Это движение пошло на пользу и живописи этих местностей. О крупном перевороте, совершившемся в искусстве Нидерландов и Италии, здесь, конечно, не только говорили, но и видели его своими глазами; здесь определенно сказывалась близость Бургундии и ее главного города Дижона с его ушедшим вперед искусством. Швабские мастера были в тесной связи с художественным движением, намечавшимся в Констанце и Базеле, в исследовании которого принимали участие Даниель Буркгардт, Байерсдорфер, Ребер, Шмарсов и Дегио. Со своей стороны, не исключая вполне бургундских и итальянских воздействий, мы настаиваем на самостоятельности особенно швабско-верхнерейнского развития. Не всегда нужны непосредственные точки соприкосновения с известными мастерами, чтобы дать начало параллельным направлениям. Древнейший швабско-верхнерейнский мастер, достоверным запрестольным образом которого мы обладаем, это Лукас Мозер из города Вейль-дер-Штадта. Его алтарь св. Магдалины в соборе в Тифенбронне помечен 1431 г. Главная картина в тимпане изображает возлияние Магдалиной мира на ноги Спасителя, а три главные картины представляют внизу переезд святой по морю в Марсель (рис. 371), отдых ее со спутниками на чужбине и ее последнее причащение в соборе города Э. На внутренних сторонах створок изображены Лазарь и Марфа, еще задуманные наподобие статуй, на золотом фоне. Три главные картины, несмотря на круглые золотые венчики святых и еще довольно готические типы, решительно стремятся к точной передаче пространства, которая в картине переезда по морю с его поверхностью, изборожденной мелкими волнами и отражающей свет неба, возвышается до пейзажа, встречавшегося до сих пор только в нидерландско-бургундских миниатюрах (см. рис. 323).

Рис. 371. Лукас Мозер. Переезд по морю св. Магдалины в Марсель. Фрагмент алтаря в соборе Тифенбронна

Гентский алтарь братьев ван Эйков, во всяком случае, не предшествовал этим картинам. Они стоят на такой ступени развития живописи, разрабатывающей пространство, которая около 1431 г. была уже почти повсеместно достигнута, и на них мы и видим это развитие в верхненемецком обличии. Искусство Конрада Вица (Sapiens) из Ротвейля, упоминаемого в 1434–1447 гг. в Базеле и Женеве, представляет дальнейшее развитие художественного направления Мозера. От алтаря, сделанного им около 1434 г. для Базеля, сохранились фрагменты в местном музее. Его главное произведение выполнено в 1444 г., четыре продолговатые картины из створок алтаря находятся в Женевском музее древностей. Картины на внутренних сторонах створок, украшенные золотым парчовым фоном, несмотря на то что здание и фигуры написаны реалистически, изображают Поклонение волхвов и благоговейную молитву жертвователя к Мадонне. Картины на наружных сторонах, обставленные реальным пейзажем, изображают лов рыбы апостолом Петром и освобождение его из темницы. Лов рыбы перенесен на берег Женевского озера, противоположный гористый берег которого передан очень натурально. Новое, сильное и все-таки не заимствованное у ван Эйков чувство природы заметно в этих мягко написанных цветистых картинах. Сильными падающими тенями, которые фигуры отбрасывают на стены зданий, эти картины приближаются к живописи со свободным светом. Еще отчетливее выступает это направление в большой картине на дереве, в Страсбурском музее, на которой изображены св. Екатерина и св. Магдалина на переднем плане помещения, похожего на клуатр (рис. 372). Широко расстилаются по полу их сверкающие одежды, замечателен вид в глубину галереи, в открытую дверь которой видна часть улицы. Уверенность, с которой художник владеет перспективой и падающими тенями, соперничает со спокойной твердостью письма. Все здесь лишь отдаленно напоминает современных нидерландцев. Уже большие золотые нимбы, сохраняемые Вицем, указывают на другое происхождение. Бургундское «Благовещение» в церкви св. Магдалины в Э, напоминающее данную картину, производит впечатление более слабого и несамостоятельного произведения. Конрад Виц, переходя от принципов готики к искусству Возрождения, был верхнерейнским мастером-пионером, который развился, не опираясь, однако, на какого-нибудь определенного нидерландского или бургундского художника.

Рис 372. Конрад Виц. Св. Екатерина и св. Магдалина. Картина Страсбурского музея. С фотографии Брукмана

Его последователем мы можем вместе с Даниелем Буркгардтом назвать «базельского мастера 1445 г.». Ему принадлежит интересная картина в галерее в Донауэшингене, изображающая двух отшельников, Антония и Павла, с золотым фоном вместо неба. Юстус д’Алламанья из Равенсбурга (около Фридрихсгафена на Боденском озере) выполнил фреску, в Santa-Maria di Castello в Генуе, изображающую Благовещение. Несмотря на ее несколько архаичные типы, она привлекает своей правдивостью в передаче пространства и обилием света.