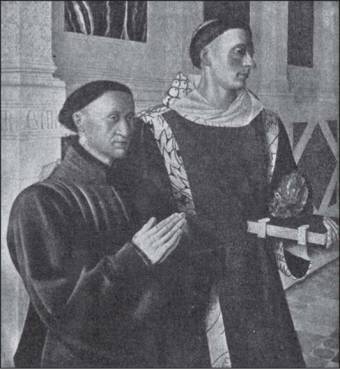

Картин, написанных масляными красками, у Жана Фуке также довольно много. Его главное произведение, диптих в Мелене, однако, разделено на части. Одна сторона, представляющая поясное изображение Богоматери в короне с чертами Агнесы Сорель, любовницы Карла VIII, находится в Антверпенском музее. Замечательна кокетливость, с которой обнажена левая грудь Девы Марии, что близко к действительности, судя по костюмам того времени; удивительна также бледность карнации в противоположность выдержанным в огненно-красных тонах ангелам, окружающим Богородицу. Другая сторона, с изображением самого Этьена Шевалье со св. Стефаном, принадлежит Берлинскому музею (рис. 353). Несколько устарелым кажется щедрое применение посредством кисти жидкого золота. В остальном, однако, эти благородные, спокойные, чрезвычайно жизненные портреты показывают, что мастер достиг вершин своего творчества. Ему по праву приписывают также грубоватый портрет Карла VII и сильный по исполнению портрет молящегося канцлера г. Жювенеля дез Юрсена, в Лувре, а также тонко исполненный портрет галереи кн. Лихтенштейна. Подписью мастера удостоверяется его собственный портрет на луврской пластинке расписной эмали, принадлежность которой Фуке некоторые ученые отрицали. Фуке, вероятно, самый «передовой» мастер, живший во второй половине XV в., но ему недостает той непередаваемой прелести душевной чуткости, которая свойственна в некоторых отношениях более «отсталым» творениям нидерландских мастеров от Яна ван Эйка до Мемлинга.

Рис. 353. Жан Фуке. Этьен Шевалье со св. Стефаном. С фотографии Ганфштенгля

В год смерти Фуке, в 1480 г., умер также король Рене Добрый, доблестный и отличавшийся художественными вкусами сын Людовика II Анжуйского, остаток своих дней посвятивший в Провансе любви, поэзии и живописи. Среди его художников, мастеров провансальской школы мы встречаем Энгеррана Шаронтона из Лиона. Достоверно принадлежащее этому художнику «Венчание Девы Марии» (1453), в музее Вильнев-лез Авиньон, показывает, как параллельно с одновременным нидерландским стилем шло более скромное развитие французского искусства. К самым значительным художникам короля Рене принадлежит Никола Фроман, от которого сохранилось два достоверных произведения. Его именем и датой (1461) помечен прежде всего алтарный складень в Уффици во Флоренции, средняя картина которого представляет на узорчатом фоне в строгих формах Воскрешение Лазаря очень выразительно, но без утонченной прелести; документальными данными удостоверено, что к 1475 г. относится величественный, сияющий блестящими красками, чисто французский по замыслу алтарь собора в Э, средняя картина которого изображает среди прекрасного пейзажа «Неопалимую купину», в которой Святая Дева является старому пастуху, а на створках король Рене и его вторая жена Жанна де Лаваль со своими патронами стоят на коленях в королевской палатке с черными и красными полосами. Более ясный язык форм и более яркие краски этой картины говорят об успехах, которые Фроман сделал за полтора десятилетия. «Неопалимая купина», к которой на парижской выставке 1904 г. присоединилось еще несколько картин неизвестных мастеров, характеризует лучший французский стиль этого времени.

Самая талантливая из книг, украшенных по заказу короля Рене, это изданная Кмеларцем рукопись романа «Coeur d’amours epris», в Венской придворной библиотеке, написанная около 1477 г. Выходная миниатюра, изображающая сон короля, дремлющего в своей постели, с настроением передает слабый свет ночи. Сами приключения скомпонованы поразительно наглядно и живописно в широких формах изящного письма. Их французское происхождение несомненно.

Наполовину итальянизированное направление авиньонской школы проявляется затем в середине XV в. еще в нескольких сказочно красивых картинах провансальской школы, из которых самая лучшая — величественная продолговатая картина с изображением плача над телом Христа из Вильнев-лез Авиньона, в Лувре в Париже, написанная на золотом фоне и с внутренним оживлением.

Наряду с турской и провансальской школами следует поставить амьенскую школу, ее главный представитель — знаменитый иллюминатор Симон Мармион, на которого впервые пролило свет сочинение Деэня (Dehaisne). В 1449–1454 гг. он упоминается в Амьене, своем родном городе. После 1458 г. он появляется в Валансьенне, где умер в 1489 г. Вообще, ему приписывается, хотя и не совсем уверенно, чеканное украшение из Омера с досками, покрытыми живописью. Его боковые стороны с изображениями возносящейся к небу души св. Бертена и ангелов на небе принадлежат Национальной галерее в Лондоне, а передняя и задняя доски с десятью переходящими одна в другую картинами из жизни святого находятся в Берлинском музее. Усовершенствованный язык форм, с тонким пониманием переданное пространство, сильные краски с преобладанием черной и красной этой прелестной картины с наивными отдельными группами, однако, лишь отдаленно примыкают к нидерландской школе. На основании этой вещи Соломон Рейнак приписал Мармиону еще великолепную рукопись, в Российской Национальной библиотеке Санкт-Петербурга, и действительно, эта написанная для Филиппа Доброго «Хроника Сен-Дени» достойна мастера, которого в прозе и стихах величали «prince d’enluminure».

Рис. 354. Жан Бурдишон. Святая Ночь. Из молитвенника Анны Бретонской

Родственными по стилю представляются также фрески 80-х гг. в Амьенском соборе: прелестные сивиллы, а также священник у гроба епископа Ферри де Бовуара. Никола д’Иппр из Амьена перенес этот изящный стиль в Париж. В 1482 г. ему пришлось писать здесь портрет Людовика XI; достойно замечания, что ему было приказано при этом сделать короля более моложавым и красивым. Настоящий нидерландец вряд ли бы согласился на это. На иной почве появилось главное произведение парижской школы 80-х гг. — большое Распятие из Пале-де-Жюстис, теперь находящееся в Лувре. Конечно, многое в типах и композиции этой захватывающей реализмом картины напоминает германских и французских нидерландцев, но и здесь в спокойных позах фигур и в сдержанном выражении скорби основной тон явственно французский.

После 1480 г. начинается во французской живописи видимое ослабление прежней строгости форм. Нельзя, однако, возрастающую ширину и свободу рисунка, вместе с которой был утерян вкус прежней строгости, без дальних околичностей приписывать итальянскому влиянию. Это ослабление носилось всюду в воздухе и было естественным следствием самостоятельного дальнейшего развития искусств, которые и во Франции вплоть до времени после 1500 г. оставались еще на национальной французской почве.

Главой турской школы, в которой уже праздновал свой триумф скульптор Коломб, был теперь Жан Бурдишон, придворный живописец Карла VIII и Людовика XII, родившийся в 1455 г. Бенуа и Дюран-Гревиль приписывали ему огромное «Распятие» в церкви св. Антония в Лошена-Эндре (1485). Документально достоверной работой Бурдишона является главное произведение французской книжной живописи переходного времени — знаменитый законченный в 1508 г. молитвенник Анны Бретонской, в Парижской национальной библиотеке. Украшенный многочисленными картинами, он дышит свободой своего времени (рис. 354). Уже понята нагота, уже правдиво изображаются световые явления, вроде отражения огня, и атмосферные явления, вроде снежной метели, уже правдиво передается глубина пространства, нет недостатка в формах Ренессанса. Но именно здесь позднейший стиль, как заметил Вольтманн, ведет к большей поверхностности. Из других книг, которые Эмил Маль на основании этого произведения приписал мастеру, мы отметим здесь только так называемый аррагонский молитвенник, Парижская национальная библиотека. В обеих книгах неувядаемо прелестны золотые бордюры, разрисованные крупными местными растениями, вполне верными природе и в то же время переданными в истинно благородном стиле.