Произведения византийского малого искусства еще зиждутся на иной почве. Даже станковые картины на золотых фонах, встречающиеся в христианском музее Ватикана и в других собраниях, причем часть их с подписями мастеров, знакомят нас с восточнохристианским искусством века Палеологов не с лучшей его стороны. Упадок еще яснее обнаруживается в византийских рукописях, подробно исследованных Кондаковым. Вновь произвольно чередуются короткие и длинные пропорции тела, ошибки в рисунке становятся еще более резкими, выражение лиц все грубее и однообразнее, моделировка мало-помалу исчезает. Подобные же недостатки мы находим и на резных из слоновой кости рельефах. Когда турки в 1453 г. водрузили полумесяц на стенах древней столицы Византийской империи, они завершили разрушение, начатое франками. Счастьем было то, что они, обращая церкви в мечети, замазали штукатуркой мозаики, так что представляется возможным их восстановление.

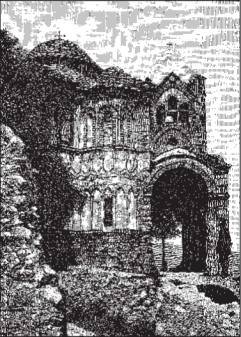

Поздневизантийское искусство полуострова Морея, на котором франкское владычество удержалось в течение большей части рассматриваемой эпохи, всего яснее выступает перед нами в развалинах города Мистра (близ древней Спарты, на склонах Тайгета), не без основания называемых Стриговским «византийскими Помпеями». Эти обширные руины, живописно расположенные у входа в долину Эврота, свидетельствуют о былом величии важнейшего, после века крестовых походов, пелопоннесского города. Некоторые из его церквей, как, например, соборы Перивлепта, Пантанасса, стоят еще и теперь, но большинство разрушено. Обычно церкви Мистры, как показал Люсьен Ман, не отходят от византийской традиции, например, церковь св. Феодора (1296) выстроена еще в старом типе массива с внутренней арочной с подкосами системой и куполом, поперечник которого отвечает ширине трех восточных абсид. Но зато тем явственнее в некоторых других церквах Мистры обнаруживаются франкские черты. В особенности основанный в 1302 г. собор Пантанасса, а затем Панагия представляют своеобразное сочетание западной базиликальной формы с восточной центрально-купольной постройкой. Это трехнефные базилики с развитой пятикупольной системой. Церковь Пантанасса, принадлежащая уже началу XV столетия (рис. 314), напоминает романские постройки Франции, и местами стрельчатая арка соперничает с полукруглой.

Рис. 314. Церковь Пантанасса в Мистре. По Маню

Любопытны также, правда сохранившиеся лишь частями, стенные и купольные росписи церквей Мистры. Фреска здесь повсюду предпочитается мозаике. Церковь Перивлепта дает некоторое понятие о живописи Мистры в XIV столетии, церковь Пантанасса — в XV в. С купола Перивлепта все еще взирает вниз погрудный образ Христа Вседержителя. Лучшие фрески главного нефа изображают Преображение Господне и жен-мироносиц у гроба. Фон синий, тона одежд светлые и прозрачные, с белыми бликами, тело моделировано зеленовытыми тенями, сравнительно мягко, а черные контуры выступают еще не так сильно. Наряду с этими фресками стенописи церкви Пантанасса, например «Вход Господен в Иерусалим» и «Воскрешение Лазаря», по исполнению очень слабы: фигуры плохо нарисованы, архитектурные задние планы лишены равновесия, а сочетания красок грубы. По-видимому, подъем византийской монументальной живописи длился немногим дольше конца XIV столетия.

Значительная роль, которую в церковном зодчестве играл Трапезунд, малоазийский город на берегу Черного моря, еще не освещена в достаточной степени. Но зато мы имеем в книге Брокгауза ясную картину состояния афонского искусства. В лесных монастырях омываемой морем Святой горы в течение всей эпохи Палеологов кипела деятельная художественная жизнь. Тем не менее точно доказано, что только 5 церковных построек возникли до 1500 г.: собор Протата, церковь монастыря Ватопеда, часовня св. Николая в Лавре, существовавшая уже в 1360 г., часовня св. Георгия в монастыре св. Павла, построенная до 1423 г., и церковь Иверского монастыря, реставрированная в 1492 г. Архитектура этих церквей и часовен не представляет каких-либо новых черт. Большая часть их интересна богатой фресковой живописью, замененной в некоторых особенно важных местах мозаикой. Так мозаичная техника охотно применялась для изображения святых патронов церквей. Довольно хорошо сохранилась обширная роспись 1312 г. в церкви монастыря Ватопеда. Именно здесь к фрескам присоединены мозаики, но наряду с подлинными произведениями XIV столетия, вносящими в византийскую схему и композицию известную свободу движения, тут имеются фрески, относящиеся ко времени реставрации росписи. Лучше всего сохранились фрески храмового параклиса св. Николая в Лавре (1360). «Ни одно изображение, — говорил Брокгауз, — не написано на скорую руку, но каждое сочинено и исполнено с действительной глубиной, лики святых имеют индивидуальные черты и при этом отличаются кротостью и благостью выражения, исчезающей в более позднее время». Автор этих фресок Франгос Кателланос был родом из Фив, но из семьи испанских, каталонских выходцев. Поэтому нас не должно удивлять заметное в его работах некоторое родство с современной ему западной стенной живописью. Наконец, единственный афонский цикл фресок XVI столетия украшает стены Георгиевской часовни в монастыре св. Павла. Эти фрески, исполненные в 1423 г. византийцем Андроником, слабее произведений Франгоса. Следует отметить, что фресковыми живописцами этого времени, в противоположность миниатюристам, уже и здесь, на Афоне, были не монахи, а художники по призванию.

Все эти фрески афонских церквей, написанные в основном на синих фонах, сплошь покрывают стены и своды. Их обилие вначале приводит в замешательство. Тем не менее их литургически-обусловленный выбор и распределение остаются почти такими же, как в церкви св. Луки в Фокиде и в церкви монастыря Дафни (см. рис. 121). В парусах куполов место композиций, представляющих юность Спасителя, отныне и навсегда занимают четыре евангелиста. Успение Божией Матери по-прежнему занимает западную стену церкви; Воскресение Христово все еще изображается как сошествие во ад; Троица — под видом трех ангелов, являющихся Аврааму. Образы Христа и Богоматери — старые, идеальные типы, с удлиненными лицами, узким, прямым носом и маленьким ртом.

Иконы в афонских церквах встречаются в значительном количестве и на иконостасах, и на стенах. Предание, как и повсюду, приписывает древнейшие иконы евангелисту Луке. Предпочтительно изображаются Христос, Богоматерь, архангелы и святой, во имя которого освящена данная церковь. Их художественно-историческую оценку затрудняет, однако, то обстоятельство, что почти все они были переписаны в позднейшее время.

Более основательно могли быть изучены поздневизантийские лицевые рукописи Афонской горы. Но и в них повторяется все нам известное ранее. В монастыре Ватопеда, например, еще хранится изящное Евангелие 1304 г. с изображениями евангелистов, точками и штрихами по раме, остатками древнего обрамления в виде драгоценных камней и золотыми заглавными буквами с растительными завитками. «После XIV столетия, — говорит Брокгауз, — мы уже не можем изучать дальнейшее развитие афонской живописи, руководствуясь миниатюрами. За временем упадка следует время полного покоя».

Лишь к началу XVI столетия относится составление знаменитого «Руководства для живописцев Афонской горы» (издано на французском языке Дидроном, на немецком — Г. Шефером). Но так как его автор Дионисий ссылается главным образом на более древнего, довольно загадочного мастера Мануила Панселина из Фессалоник, то оно, собственно, принадлежит рассматриваемой нами эпохе. Это «Руководство» не имеет притязаний на церковную или художественную общеобязательность своих правил, но оно важно для нас потому, что подтверждает как согласием своих письменных предписаний с фактическим выбором и системой византийских церковных фресок, так и их разногласием в деталях, что традиция, связывая византийских живописцев в общем, не стесняла их в подробностях. Во всяком случае, Афонская гора образует своего рода художественный остров в море времен, и ее монастырским школам выпало на долю ткать нить византийского искусства, уже очень тонкую и слабую, вплоть до наших дней.