Уже к концу первого года тюрьмы Григорий довольно бегло читал по-немецки, по-французски и по-английски, но с усмешкой думал, что в живом разговоре его вряд ли поймет будущий собеседник. «У меня прононс наверняка помесь тамбовского с нижегородским».

В тот день, когда Григорий отмечал годовщину своего появления в предварилке, сосед простучал ему, что за прошлый год в тюрьмы посажено около двухсот тысяч человек, а еще через год через ту же стену он узнал, что в девятьсот десятом году царскими судами вынесено четыреста пятьдесят восемь смертных приговоров. Он не ставил под сомнение правдивость этих слухов, он слишком хорошо знал беспощадность российской действительности…

Обрадованно встретил он известие о побеге из московской женской тюрьмы на Новинском бульваре тринадцати революционерок, в том числе «вечницы» Натальи Климовой, осужденной за подготовку покушения на Столыпина, той самой, о которой ему говорил Балабин.

Эти новости будоражили, тоска по воле становилась напряженней, невыносимее, душила по ночам. Мертвая каменная тишина наполняла тюрьму. Хоть бы поскрипывание сверчка, пусть бы набатный звон! Ничего.

В такие ночи Григорий снова и снова возвращался к вопросу: как держать себя на будущем судилище? Пытаться скрыть свои истинные убеждения или, наоборот, превратить скамью подсудимых в обвинительную трибуну? Все равно, милости ждать не приходится! Так не лучше ли поступить, как поступали до него многие: бросить судьям-врагам в лицо всю правду, всю свою ненависть? Ткач Петр Алексеев грозил им: «И ярмо деспотизма, окруженное солдатскими штыками, разлетится в прах!» Александра Ульянова спросили, почему он не бежал за границу, — ведь за несколько дней до ареста он заложил свою золотую медаль, чтобы купить билет уезжавшему за границу Говорухину. Александр ответил: «Я не хотел бежать. Я хотел лучше умереть за свою родину!» Лейтенант Шмидт перед казнью сказал суду: «Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины, сознание это дает мне много сил, и я пойду к столбу, как на молитву…»

Что же делать тебе, Григорий? Озлоблять ли откровенными речами против себя шемякин суд? Ведь тогда взамен ссылки наверняка приговорят к каторге или к тюрьме на много лет. А из ссылки можно бежать и продолжать работать на революцию.

— Чего вы, Багров, хотите добиться? — спросил его как-то следователь, молодой, но уже лысеющий человек. — Вы пытаетесь утаить то, что нам давно известно и от агентуры нашей, и из показаний ваших друзей. Не все так беспощадны к своему будущему, как вы, Григорий Александрович… Своим запирательством вы только ожесточаете против себя следствие. Ваше поведение говорит о вашей закоренелости, о невозможности для вас вернуться в семью живых…

— Семьей живых, господин следователь, вы, вероятно, называете кровавую камарилью, истязающую русский народ? — возразил на эту пространную тираду Григорий.

— Ну, вот видите! — с почти искренним сожалением развел руками следователь. — Вы же рубите сук, на котором сидите… Это только ваш пропагандистский прием — утверждать, что правительство кровавый упырь. А знаете ли вы, милейший, сколько юношества благодаря нам и монаршей милости свернуло с преступного пути и вернулось в лоно.

— …матери земли?! — перебил Григорий. — Вы, видимо, хотите сказать о четырехстах пятидесяти восьми смертных приговорах, вынесенных и приведенных в исполнение в течение прошлого года?

— Откуда вам это известно?

— Известно!

Глядя в стол, следователь укоризненно помолчал, потом устало и грустно сказал, стряхивая пепел с папиросы в аляповатую пепельницу:

— Вы же молодой человек! Перед вами вся жизнь, Григорий Александрович, а вы себя губите! Откуда у вас эта непримиримость? Где помещается школа жестокости, которая воспитывает таких, как вы?

— Извольте-с! Российская империя!

Григорию удалось наладить переписку с Букиным. После их безмолвной встречи в камере свиданий Григорий повсюду — в бане, в уборной и тюремной больничке — оставлял о себе неприметный неопытному глазу след: прячась от бдительного надзирательского ока, выцарапывал на стенах свои инициалы, прилежно изучал царапины, оставленные другими.

Однажды в душевой, одеваясь, он заметил на уровне глаз крошечные буковки «Перм». Не «Перминов» ли это, не Михаил ли Ильич оставил здесь автограф? Ведь Перминов — партийная кличка Букина.

Железным наконечником ботиночного шнурка Григорий выцарапал рядом свое имя… Через неделю оно оказалось намертво затертым, но чуть пониже появилось еще мельче, еще микроскопичней: «Пушкин, стр. 101».

Так через книгу тюремной библиотеки Букин послал молодому другу первую весточку. На 101-й странице пушкинского однотомника Григорий нашел легчайшие булавочные уколы над буквами, из них и возникли слова этого миновавшего цензуру послания.

Сколько раз потом Григорий думал, что была ведь в нудной тюремной житухе своеобразная романтика! Через месяц он уже встретился с Букиным. Было ли это счастливой случайностью, оправдывалась ли она перегруженностью тюрьмы или крылся за этим неразгаданный Григорием замысел тюремщиков, но к концу следствия его и Букина водили гулять одновременно в один закуток.

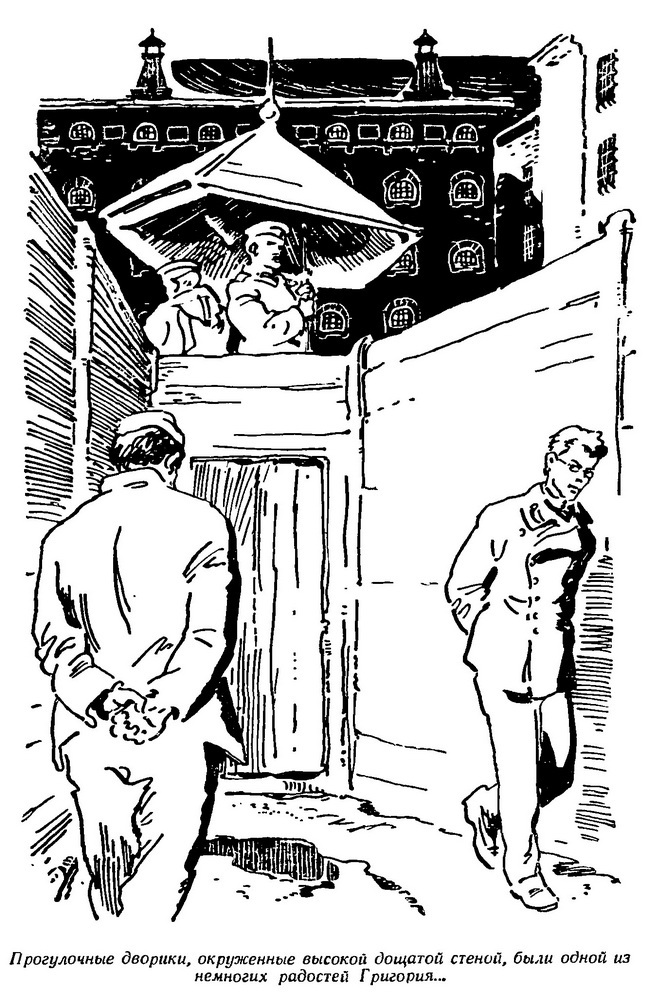

Прогулочные дворики, называвшиеся на тюремном языке «собачниками», окруженные высокой дощатой стеной, с вышкой в центре, были одной из немногих радостей Григория. И хотя кругом вздымались унылые стены, глядевшие вниз сотнями зарешеченных окон, возникала зыбкая иллюзия свободы. Разговаривать на прогулке запрещалось, но иногда удавалось перекинуть другу комочек хлебного мякиша с закатанной в него запиской — часовой на вышке следил за пятью или шестью «собачниками» и часто поворачивался спиной.

В одном из писем Букину Григорий спрашивал, как вести себя на суде. Ответ и обрадовал его, и утвердил в смутном решении, которое он временами старался подавить в себе. Если будет хоть какая-нибудь видимость открытого суда, если будут в зале представители прессы, надо говорить самую беспощадную правду… И теперь, лежа после отбоя на своей жесткой узенькой койке, глядя на лампочку, Григорий мысленно составлял свою будущую обвинительную речь…

«Нет такой силы, которая смогла бы удержать поступательное шествие революции, — мысленно говорил он, — не вашим подлым рукам поворачивать назад штурвал истории! Вы заливаете Россию кровью лучших ее людей, но сами, я уверен, по ночам трясетесь от страха. Вы боитесь нас, боитесь ходить по улицам, боитесь ночной тишины и яркого солнечного света, вы хотите запереть в казематы и уморить там бессмертную человеческую мысль и жажду свободы! Но ведь вы же видите, что на место каждого схваченного вами революционера немедленно встают трое новых, таких же непримиримых и смелых. Вам не удастся ни запугать их, ни купить щедрыми подачками… Нет, мы не хотим убивать вас поодиночке, хотя каждый из вас заслужил не одну, а десяток смертей, — моя партия против террора, вас всех вместе, со всеми вашими тронами и церквами, с банками и заводами, с вашей роскошью и развратом, неизбежно сметет следующая, уже вздымающаяся волна революции».

А утром он снова погружался с головой в книги — ему удалось получить с воли одну из работ Энгельса на немецком языке, переплетенную вместе с очередной повестью известного беллетриста Боборыкина, и он, правда с помощью словаря, запоем читал великолепные страницы, открывая для себя всё новые и новые горизонты. Он основательно проштудировал «Историю цивилизации» Бокля и «Историю нравов» Фукса, он вместе со знаменитыми путешественниками объехал земной шар, побывал в далеких и необжитых землях, — как, оказывается, много могут вместить в себя два с лишним года тюремного плена!

Да, дни бежали мимо и складывались в недели и годы, и Григорий нередко терял им счет, и только воскресные дни, дни свиданий, разрывали монотонный поток времени. Осенью уехал из предварилки Букин — получил ссылку в Енисейскую губернию. Последняя записка, переданная Григорию, была полна веры в недалекую свободу.