Таблица 31.

Причины увольнения и ухода рабочих шахт и дистанций Метростроя в 1934 г.

[163]Причина ухода или увольнения …… Число рабочих (%) / % вновь принятых рабочих / % среднего числа рабочих

Намеренный пропуск работы …… 8818 (26,4%) / 14,2 / 24,2

Сбежало, уволилось по собственному желанию …… 8533 (25,6) / 13,8 / 23,4

Болезнь, инвалидность …… 2505 (7,5) / 4,0 / 6,9

Призыв на военную службу …… 1554 (4,7) / 2,5 / 4,3

Нарушение трудовой дисциплины …… 1396 (4,2) / 2,3 / 3,8

Отказ от работы …… 1247 (3,7) / 2,0 / 3,4

Отказ или запрет на выдачу паспорта, социальное происхождение …… 1030 (3,1) / 1,7 / 2,8

Семейные обстоятельства (большей частью в деревню на уборку урожая), уход из Москвы …… 939 (2,8) / 1,5 / 2,6

Отсутствие или недостаток жилища …… 770 (2,3) / 1,2 / 2,1

Окончание работы, трудового договора …… 610 (1,8) / 1,0 / 1,7

Алкоголизм …… 514 (1,5) / 0,8 / 1,4

Небрежное отношение к работе …… 443 (1,3) / 0,7 / 1,2

Учеба …… 359 (1,1) / 0,6 / 1,0

Хулиганство …… 308 (0,9) / 0,5 / 0,8

Воровство …… 79 (0,2) / 0,1 / 0,2

Дезорганизация производства …… 63 (0,2) / 0,1 / 0,2

Арестовано, заключено в лагеря …… 55 (0,2) / 0,1 / 0,2

Смертельные случаи …… 13 (0,04) / 0,02 / 0,04

Злостный саботаж …… 4 (0,01) / 0,01 / 0,01

Прочие или неизвестные причины …… 3753 (11,2) / 6,1 / 10,3

Всего уволено …… 33 396 (100,0) / 53,9 / 91,5

Приток рабочей силы за тот же период …… 62 000

Среднее количество рабочих в 1934 г. …… 36,5

Группируя причины увольнения и ухода по связанным друг с другом моделям поведения и трудовой этики, можно заметить, что около 20 тыс. рабочих или более половины занятых в середине 1934 г. на Метрострое были уволены по поведенческим мотивам или сами бежали со стройки (см. табл. 32).

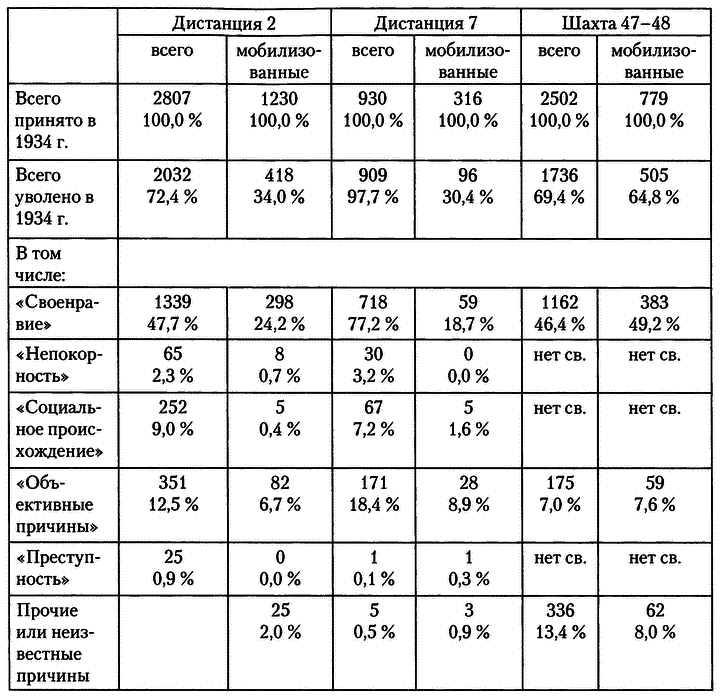

В отношении трех строительных объектов имеются данные, позволяющие сравнить положение дел в трудовом коллективе в целом и среди мобилизованных рабочих: сведения о дистанциях 2 и 7 бис подтверждают очевидное предположение, что для мобилизованных рабочих в меньшей степени были свойственны такие нормы поведения, как «своенравие» и «непокорность». По материалам же шахты 47-48 статистически не прослеживается разница между мобилизованными и прочими рабочими (см. табл. 33).

Таблица 32.

Причины увольнения или ухода рабочих шахт и дистанций Метростроя в 1934 г., сведенные в группы

[164](Сгруппированные причины ухода или увольнения …… Число ушедших (%) / % пришедших / % среднего числа рабочих)

«Своенравие» …… 19 704 (59,0) / 31,8 / 54,0

«Непокорность» …… 1314 (3,9) / 2,1 / 3,6

«Преступность» …… 442 / 1,3 / 0,7 / 1,2

«Социальное происхождение», связь с деревней …… 2103 (6,3) / 3,4 / 5,8

«Объективные причины» …… 7914 (23,7) / 12,8 / 21,7

Прочие или неизвестные причины …… 3753 (11,2) / 6,1 / 10,3

Всего …… 33 396 (100,0) / 53,9 / 91,5

Постоянно повторяющейся проблемой в отчетах отделов кадров является уход рабочих в родную деревню для помощи в весенних полевых работах или при уборке урожая{1421}. Рабочие из села традиционно прибывали на стройку в марте или апреле, летом уезжали домой на уборку урожая и затем опять возвращались на стройку. 14 октября («Покров день») по старому русскому обычаю сезонные рабочие и прислуга возвращались на зиму домой{1422}. До большой мобилизации 1933-1934 гг. Метрострой использовал очень много сезонных рабочих. Летом 1932 и 1933 г. на некоторых шахтах и дистанциях до половины рабочих отправились домой в деревню на уборку урожая. В 1934 г. многих смогли уговорить остаться в Москве{1423}. С этой целью в марте и апреле 1934 г. рабочих склоняли дать обязательство остаться на стройке до 7 ноября 1934 г., т. е. до срока окончания первой очереди, и обещали тем, кто до этого времени не покинет строительство, выдать денежную премию и предоставить дополнительный отпуск. Из 15 тыс. рабочих, согласившихся на этот шаг, свое обязательство фактически сдержали 8201 чел.{1424}

Таблица 33.

Причины увольнений в трудовом коллективе в целом и среди мобилизованных рабочих

{1425}

В источниках имеются также сведения о крестьянской модели поведения и менталитете. Типичной формой организации сельских рабочих являлась артель. Многие бригады метростроевцев на начальном этапе строительства были по сути артелями, которые приходили на стройку под началом выборного старосты, работали и распределяли заработок по своим традиционным правилам. Партийным секретарям эта практика была как бельмо на глазу, и они всячески старались расколоть артели с помощью групповых и индивидуальных выплат. Отдельные группы, выделившиеся из артелей, со временем развились в собственно бригады и подорвали позиции патриархальных старост{1426}.[165] В отдельных случаях еще и в 1934 г. сообщается, что рабочие относятся к своей бригаде как к артели{1427}, но в целом бригада проявила себя как эффективный инструмент интеграции, тем более что посты бригадиров и звеньевых распределялись по возможности между коммунистами и комсомольцами{1428}.

В целом не следует недооценивать способность и готовность новых рабочих к адаптации. При всех описанных проявлениях «своенравия» они — в течение более или менее длительного времени — волей-неволей интегрировались в трудовую систему Метростроя. Увлекались ли они примером «энтузиастов», или просто страшились репрессий, либо, гонимые голодом из деревни, радовались возможности иметь крышу над головой и регулярно получать продукты питания, использовали ли они шанс заработать побольше благодаря прогрессивной системе оплаты труда{1429}, или не хотели всегда выглядеть отсталыми и худшими в производственной прессе и на собраниях{1430}— в общем и целом рабочие старались приспособиться к условиям жизни и отдавали в распоряжение государства свою рабочую силу. Даже те, кто бежал со стройки и на протяжении пары месяцев менял места трудоустройства, не отвергали систему в целом, а просто подыскивали более выгодные и легкие условия работы.

Приспособление и интеграция, впрочем, протекали отнюдь не бесконфликтно{1431}, прежде всего когда рабочие, опытные в технике уклонения от излишних требований, сталкивались с комсомольцами, которые желали их опекать, или чьи темпы работы угрожали повышением трудовых норм. Разделительная линия здесь проходила вовсе не между «пролетарскими» и «непролетарскими» рабочими, как постоянно стремилась убедить в этом партия. Комсомольцам, стоявшим по одну сторону, противостояли две совершенно разные группы: рабочие сельского происхождения с многолетним опытом работы на стройках и старые шахтеры с Урала и Донбасса, т. е. «настоящие» пролетарии, которые, однако, хорошо усвоили житейскую мудрость — работать, не перерабатывая. Непролетарии в собственном смысле слова, т. е. беспартийные молодые рабочие из деревни, в источниках весьма редко фигурируют в качестве участников конфликта[166].