Чтобы остановить растущие злоупотребления и черную торговлю, в июне 1934 г. Московский горком партии распорядился ввести на Метрострое новые удостоверения и пропуска, которые существенно отличались от обычных документов. Пропуска печатались не просто типографским способом, а на Гознаке, где изготавливались банкноты, чтобы защитить их от подделок. Выдачей удостоверений и пропусков на строительных объектах ведали избранные комсомольцы и члены партии{1050}.

7. Заработная плата и рабочее время

До 1930 г. структура заработной платы в Советском Союзе была аналогична западноевропейской. Квалифицированные рабочие получали в среднем 70-100 руб. в месяц, причем серьезных различий между ними не имелось{1051}. В своей речи о «Шести условиях» 23 июня 1931 г. Сталин указал новый путь: он потребовал покончить с «уравниловкой» и существенно повысить оплату труда квалифицированных рабочих, чтобы с помощью материального стимула способствовать образованию эффективного ядра в рабочем коллективе предприятия{1052}.

Тарифная реформа 1931 г. разделила рабочих с повременной заработной платой на 7 разрядов, получавших ежедневно от 2,30 до 7,60 руб., рабочих сдельной (аккордной) системы оплаты — на 8 разрядов, зарабатывавших в день от 3,5 до 13 руб. Высококвалифицированные рабочие отныне могли получать в 3,5 раза больше необученных рабочих. Снижение в начале 1930-х гг. реальной заработной платы в связи с резким ростом цен раздробило рабочий класс на слои, чье положение очевидно ухудшилось, а также такие группы, которые смогли сохранить или даже улучшить свой жизненный уровень. Таким путем режим осознанно содействовал образованию «рабочей аристократии», на которую мог опираться в дальнейшем{1053}.

Впрочем, реализации тарифной реформы мешала введенная одновременно система сдельной оплаты труда, с помощью которой стремились повысить производительность труда, поскольку при сдельной оплате различия в размере заработка были резче, чем при повременной тарифной сетке. Оба подхода нередко, правда, удавалось обойти с молчаливого согласия администрации и рабочих, повышая в целом зарплату и устанавливая столь низкие нормы выработки, что их было легко перевыполнить. Рост заработной платы в начале 1930-х гг. во всяком случае опережал повышение производительности труда{1054}.

Тарифной реформой 1931 г. была введена серьезная дифференциация оплаты труда не только внутри рабочего класса, но и между рабочими, служащими и инженерно-техническим персоналом. Разрыв между заработком рабочего и инженера увеличился. К тому же 8 января 1932 г. был отменен так называемый партмаксимум. До 1931 г. для членов партии действовал лимит доходов, который в Москве составлял около 300 руб. в месяц. Таким образом, члены партии на руководящих постах, — абстрагируясь от других привилегий, которыми они пользовались, — в материальном плане проигрывали своим беспартийным коллегам. Постановлением Центрального комитета ВКП(б) от 8 января 1932 г. устанавливались следующие нормативы денежных окладов руководящего состава: директорам металлургических заводов, крупных строек и предприятий с числом рабочих более 5 тыс. чел. назначался месячный оклад в 700 руб., прочим хозяйственным руководителям — от 600 до 650 руб. На практике эти нормы были вскоре превзойдены{1055}.

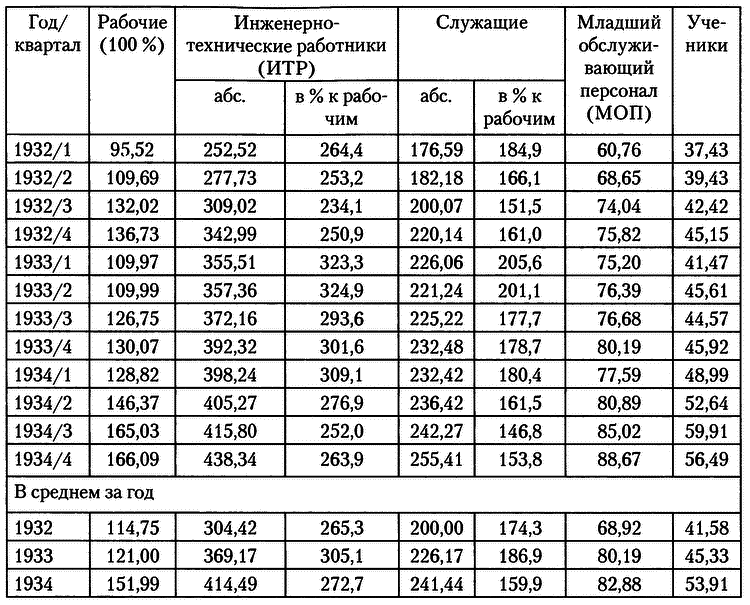

Цифровые данные о среднемесячной зарплате в строительстве отражают значительную разницу между рабочими и инженерами, которая еще более возросла в ходе повышения зарплат в 1933 г., но в 1934 г. ситуация снова выровнялась (см. табл. 15 и рис. 25).

Рис. 25. Среднемесячная заработная плата в строительстве, 1932-1934 гг.

Таблица 15.

Среднемесячная заработная плата в строительстве (руб.), 1932-1934 гг.

{1056}

Номинальный рост зарплаты сводился на нет параллельным резким ростом цен{1057}. Реальный доход, который в 1927 г. впервые превысил уровень 1913 г., во время первых пятилеток снизился и вновь достиг уровня 1927 г. только в послевоенный период{1058}. Из данных профсоюзной статистики о бюджете рабочей семьи следует, что в 1931-1934 гг. советский рабочий вынужден был в среднем затрачивать на продукты питания 70-80% своего чистого заработка{1059}, характерный показатель чрезвычайно низкого жизненного уровня. Накануне Первой мировой войны затраты на питание составляли 40-50% расходов рабочего{1060}. Американский рабочий, в начале 1930-х гг. трудившийся на Московском электрозаводе, сообщал, что за вычетом более или менее «добровольных» взносов на займы индустриализации[97], выплат в кооперативы и рекомендованные политические организации[98] рабочему оставалось на пропитание его семьи столь мало, что хватало лишь на черный хлеб. На прочие продукты и одежду денег чаще всего не хватало. Рабочие поэтому вынуждены были прибегать к «спекуляции» продовольственными товарами, чтобы раздобыть дополнительно денег{1061}. Представление о покупательной способности рабочих помогают составить приведенные в табл. 16 данные о ценах на важнейшие продукты питания и потребительские товары.

Должностные оклады созданных осенью и зимой 1931 г. первых отделов Метростроя уже обозначили значительную дифференциацию: начальники отделов получали в месяц 650-750 руб., их заместители — 550-650, обычные инженеры — 300-350, десятники — 150-300 и рабочие — от 75 до 100 руб. Уборщицам, курьерам и сторожам приходилось довольствоваться 65 руб.{1062} В отношении рабочих на строительных площадках серьезные различия зависели от результатов их работы и квалификации. Необученные разнорабочие в январе 1932 г. зарабатывали 2,54 руб. в день, землекопы — 3,91 руб., плотники 4,03, бетонщики 6,50 и проходчики, которые особо требовались на строительстве метро, — даже 9,92 руб.{1063}

На основе постановления Московского горкома партии от 29 декабря 1931 г. метростроевцы по уровню зарплаты были приравнены к московским промышленным рабочим, т. е. более высоко оплачивались по сравнению с обычными строительными рабочими{1064}.

Таблица 16.

Цены на продукты питания и потребительские товары по состоянию на конец 1934 г. (руб.)

{1065},[99](Наименование и единица измерения товара …… Закрытые рабочие кооперативы (ОРС) / Государственные магазины)

Хлеб ржаной, 1 кг …… 1,00 / 1,00