В июне 1933 г. первые шахты достигли требуемой глубины, и стало возможным перейти к прокладке горизонтальных штолен{494}. В конце августа 1933 г. на Фрунзенском радиусе между Кропоткинской пл. и Крымской пл. начались работы по берлинскому способу{495}. Осенью 1933 г. на некоторых участках приступили к соединению горизонтальных штолен, проложенных между шахтами{496}.

Несмотря на достигнутые в ряде областей успехи, положение Метростроя в конце 1933 г. внушало тревогу: план в целом не был выполнен, организация работы и снабжение материалами, рабочей силой, жильем и транспортными средствами далеко не соответствовали объему предстоящих работ{497}. Даже при строительстве вагонных депо, мастерских, гаражей, жилых домов и бараков, где не требовалось решать сложные технические задачи, план 1933 г. был выполнен едва наполовину, а результаты строительства оказались удручающими: «Качество гражданского строительства Метростроя безобразно. Все построенные в прошлом году бараки уже потребовали капитального ремонта. Междуэтажные перекрытия стандартных домов в поселке им. Ворошилова еще до сдачи их в эксплуатацию проваливались и были переделаны, столярные изделия в домах Черкизово недопустимо низкого качества. Постройка здания лесопильного завода граничит с прямым вредительством: проект этого здания был составлен безграмотно, технологический процесс не продуман, и это повлекло неоднократные переделки и приспособления уже выстроенного здания к процессу производства. В эксплуатацию постройки сдаются, как правило, с крупными недоделками [,..]»{498}

Утвержденный в марте 1933 г. Моссоветом годовой план Метростроя на практике при составлении месячных планов игнорировался. Ориентировались не на плановые задания, а на реальные возможности шахт и дистанций, и постоянно уменьшали требования. По плану строительство предстояло закончить к 1 июля 1934 г., а к 1 декабря 1934 г. метрополитен следовало сдать в эксплуатацию. В начале октября 1933 г. Метрострой выполнил лишь 33,5% земляных работ от уровня годового плана, а по бетонным работам и вовсе лишь 14,7%. Метрострой не располагал к тому времени и утвержденным техническим проектом{499}.

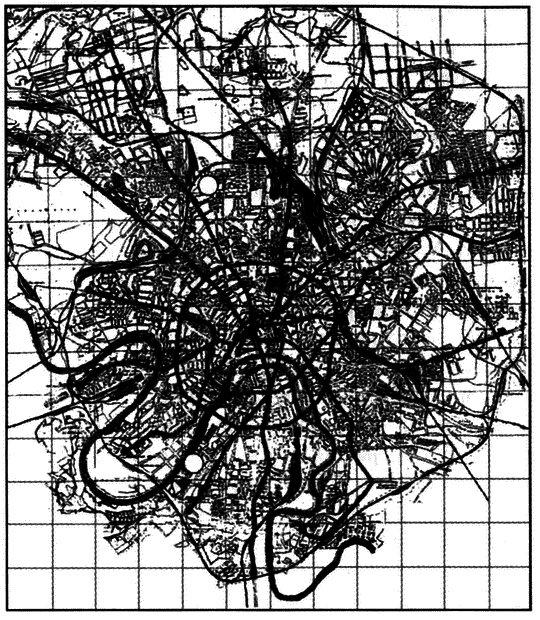

13 августа 1933 г. Метрострой представил Московскому комитету партии и Моссовету технический проект первой очереди строительства. Проект был рассмотрен экспертными комиссиями{500}, но не прошел процедуру официального утверждения{501}. В схему линий (см. рис. 20) Метрострой внес ряд мелких изменений и наметил две новые линии, а именно кольцевую линию вдоль Садового кольца и диаметральную от Ленинских гор через Парк культуры и центр к Савеловскому вокзалу и далее на северо-запад города. Протяженность намеченных линий теперь составляла 110,8 км{502}.

Осенью 1933 г. не был решен еще ряд важных вопросов: точное прохождение трассы на Арбате, положение и тип станции «Дворец Советов» и «Улица Коминтерна», ширина станций, гидроизоляция, система доставки пассажиров на станции, профиль тоннелей и габариты поездов (железнодорожная колея или уменьшенная) и снабжение электроэнергией подвижного состава. Вследствие вопиющего отставания проектных работ на ряде объектов в 1933 г. в ходе строительных работ пришлось переделывать готовые сооружения. В этом отношении заметных улучшений не наблюдалось. Механизация работ, которую требовали в марте, оставалась неудовлетворительной и нарушала все планы. Поставки оборудования не были систематическими, а носили скорее случайный характер, поскольку осуществлялись начальниками строительных объектов самостоятельно. Оборудование поступало разукомплектованным, а имеющиеся машины не использовались или применялись неправильно. Выемка и отвал грунта производились все еще по преимуществу ручным способом. Не хватало транспортных средств. Прогресс на различных производственных стадиях был неравномерен: шахты угрожающе долго оставались только с деревянной крепью, поскольку бетонные работы запаздывали. Несмотря на высокий расход цемента, качество бетонных работ оставалось низким. Затраты же на строительство оказывались непомерно высоки{503}. Производительность труда рабочих была чрезвычайно невелика, управленческий же аппарат оставался крайне раздутым{504}.

Рис. 20. Схема линий Метростроя, август 1933 г.

В октябре 1933 г. Каганович поручил особой комиссии внимательнее присмотреться к деятельности Метростроя и созвал ряд совещаний с руководством этой организации, на которых обсуждались накопившиеся проблемы. Его приговор был уничтожающ: «То, что сейчас делается, совершенно не годится: без нормирования, без порядка, без дисциплины, без требования дисциплины, без организации»{505}. Несмотря на слабый прогресс в ходе строительства, Каганович настаивал, чтобы до конца 1934 г. завершить первую очередь. Совместно с инженерами Метростроя он в течение недели разработал в Московском комитете партии постановление, призванное внести решающий перелом. Не посягая на конечную цель, Метрострой должен был, однако, включить в постановление все необходимое с точки зрения предприятия. Каганович оказывал давление на Метрострой, но в то же время всячески его поддерживал{506}.

Обширное постановление было принято 29 декабря 1933 г. и представление лично Кагановичем в эмоциональной речи на собрании метростроителей и рабочих московских заводов{507}. Постановление 29 декабря 1933 г. наметило решающий прорыв. В нем для каждой шахты и дистанции устанавливались жесткие сроки завершения строительства, давались детальные указания по оптимальной организации и созданию наиболее благоприятных условий для проведения работ. Руководству Метростроя и его парторганизации постановление на всем протяжении 1934 г. служило основанием и директивой, когда речь заходила о форсировании темпов и требованиях выполнения плана. В оставшиеся месяцы предстояло повысить темп земляных работ в 5 раз, а бетонных — даже в 9 раз{508}.

Прежде Каганович внес ясность в еще один важный вопрос строительства, а именно по поводу трассы метрополитена на Арбате. Политбюро 20 марта 1933 г. распорядилось вести работы на Арбате закрытым способом. Метрострой в связи с этим разработал технический проект сооружения метро парижским методом, непосредственно под уличной мостовой. Однако на Арбате сложились особенно неблагоприятные геологические условия: до глубины 11 м грунт состоял из сухого песка, а под ним находились насыщенные водой плывуны{509}. Кроме того, при парижском методе требовалось переместить линии городских коммуникаций, что привело бы к длительной блокировке улиц. 20 октября 1933 г. в Моссовете состоялось совещание с участием Кагановича и Хрущева, на котором развернулась острая дискуссия{510}.

Каганович поставил предварительное условие, чтобы линии городских коммуникаций остались неповрежденными и не создавалось помех для уличного движения. Население района настроено лояльно и терпеливо, но надо иметь в виду его реакцию, тем более что Арбат густо населен{511}. Там живет интеллигенция, писатели и художники; нельзя оставить этих людей без света или канализации{512}. Каганович указал проектировщикам Метростроя на то, что при советских отношениях собственности они не связаны направлением улиц, но без всяких формальностей могут тянуть трассу через дворовые участки. Комиссии под председательством Абакумова было поручено разработать несколько вариантов прокладки линии, в том числе и неглубокого залегания, начинающейся под библиотекой Ленина, проходящей далее по задним дворам левее улицы Коминтерна, через Арбатскую пл. и далее по дворовым участкам правой стороны Арбата{513}.