Эта интерпретация исходит из реальной ситуации в движении ударников первой половины 1930-х гг., когда превозносимые пропагандой выдающиеся герои-ударники представляли собой узкий, численно незначительный слой, тогда как «обычное» ударничество стало массовым явлением. То обстоятельство, что практически от каждого рабочего ждали, что он станет ударником, действовало негативно на принципы и первоначальные притязания ударных бригад. Можно было быстро стать ударником и вновь потерять это звание. От бригады требовалось только составить договор, на протяжении месяца перевыполнять план и носить благодаря этому звание ударной, пока в ходе проверки не выяснялось, что бригада на протяжении долгого времени не превышает среднего уровня выработки. Социалистическое соревнование и движение ударных бригад стали формальностью, ежедневной рутиной{1617}, но в то же время они открывали недавно пришедшим из деревни рабочим путь к быстрому завоеванию авторитета и получению наград. На место закостеневшего деления на «старых» и «новых» рабочих, на «пролетариев» и «отсталых» в практике трудовых коллективов все более заступало деление на ударников и не ударников, и переход из одной группы в другую был ускорен и облегчен благодаря переменам в деятельности самих рабочих[187].

Хотя социалистическое соревнование становилось рутинным делом, оно все же способствовало консолидации отношений среди членов бригады. Ударные бригады, в конце концов, ничем не отличались от обычных, но бригада как таковая стала прочным и стабильным подразделением, заменив традиционную артель в качестве формы труда и отношений между учеником и мастером. Эту тенденцию можно рассматривать как победу стандартной бригады, разумной организации труда над пропагандируемыми режимом первоначальными формами социалистического соревнования, такими как «штурм» или «встречный план»{1618}.[188] Кроме того, ударные бригады служили инструментом профессионального обучения и дисциплинирования рабочих{1619}.

Структурным элементом социалистического отношения к труду, который бросается в глаза на Метрострое, была инсценировка работы как общественного события. Постоянно проходили собрания, которые не просто были посвящены поиску решения конкретной проблемы в духе традиционного производственного совещания, но преследовали цель прославить достижения одной бригады или особо отличившегося бригадира и на торжественном собрании коллектива сделать рецепт их успеха всеобщим достоянием{1620}. Такого рода инсценировки без сомнения придавали участникам дополнительную мотивацию и пробуждали у них чувство, что они не просто копали землю, а были «героями», которые находились на переднем фронте строительства новой культуры труда и социализма.

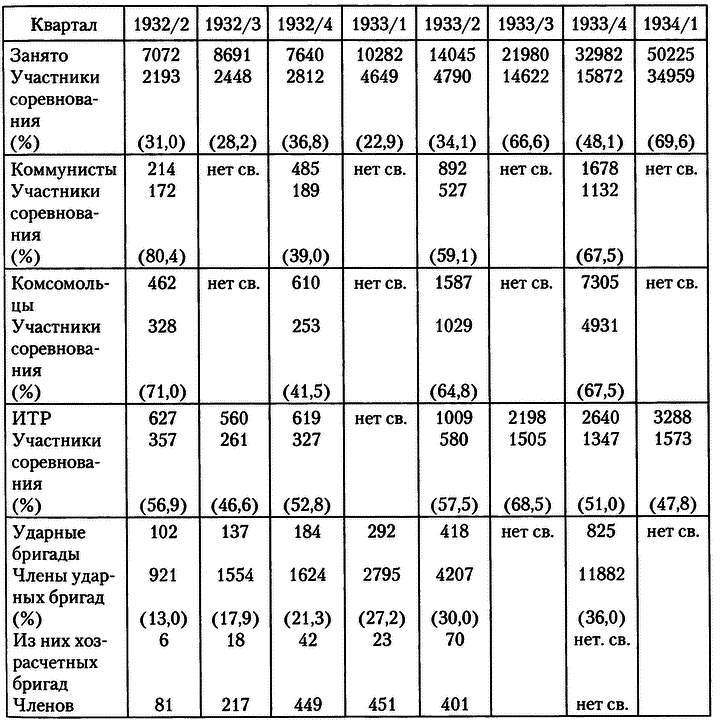

Вначале масштабы социалистического соревнования на Метрострое были весьма скромными. До середины 1933 г. им было охвачено только около трети всех занятых на строительстве. В третьем квартале 1933 г., на пике мобилизационной кампании комсомольцев, движение за социалистическое соревнование пережило колоссальный взлет. В четвертом квартале 1933 г. число участников соревнования хотя и продолжало расти, но отставало от темпов роста трудового коллектива, в результате чего доля принимавших участие в соревновании упала ниже 50% трудового коллектива. В первом квартале 1934 г. в связи с общим подъемом этих месяцев доля участников соревнования поднялась до 70%. Для последующего периода не имеется сравнимых данных, но в количественном отношении процесс вовлечения рабочих в социалистическое соревнование, по всей видимости, продолжал успешно развиваться. К концу 1934 г. на шахтах и дистанциях трудилось около 35 тыс. рабочих, из них 17 тыс. (48,6%) являлись ударниками{1621}. За год до этого из примерно того же общего числа рабочих ударниками были 11882 чел., или 36% (см. табл. 36).

Как того и следовало ожидать, наиболее активно в процентном отношении участвовали в соревновании коммунисты и комсомольцы. Инженерно-технический персонал в начальной стадии был представлен столь же высоким показателем, однако к 1934 г. его доля снизилась. Вновь пришедшие на стройку инженеры и техники, как представляется, не спешили включиться в соревнование. Преобладающая доля участников социалистического соревнования приходилась на ударников. Хозрасчетные бригады не играли заметной роли.

О результатах выполнения принятых на себя обязательств в распоряжении автора имеются только отрывочные данные. Согласно отчету профсоюза, с апреля 1933 г. этот показатель не контролировался. Среди отмеченных премиями ударников немало было таких, кто не раз выполнял обычный план{1622}. Во втором квартале 1933 г. из 4207 ударников лишены этого звания были 197 чел.{1623} Московский горком партии в постановлении от 29 декабря 1933 г. потребовал, чтобы социалистическое соревнование в 1934 г. «велось не только на бумаге»{1624}. В первом квартале 1934 г. звания ударника были лишены 1027 рабочих. Из 34959 участников социалистического соревнования свои обязательства в первом квартале 1934 г. выполнили 15378 чел., т. е. менее половины. За перевыполнение плана было премировано всего 476 рабочих{1625}.

Таблица 36.

Социалистическое соревнование на Метрострое, 1932-1934 гг.

{1626}

«Договоры о социалистическом соревновании» заключались на всевозможных уровнях. Чем выше был уровень, тем абстрактнее формулировались принимаемые обязательства и тем меньше конкретных результатов приносило соревнование. Весной 1932 г. профком Метростроя заключил договор о социалистическом соревновании с управлением строительства железной дороги Москва — Донбасс. Для этого был подготовлен встречный производственный план на 1932 г. «Коллектив Метростроя» брал обязательство до 1 августа 1932 г. охватить социалистическим соревнованием 100% занятых на стройке и довести удельный вес ударников до 75%. Снабжение рабочих следовало улучшить за счет организации рабочих кооперативов, столовых и заготовки продовольствия. Членами профсоюза должны были стать 90% рабочих, а профсоюз обязался организовать «красные уголки», помещения для проведения досуга, клуб и различные кружки{1627}. Эти взятые на 932 г. обязательства не были целиком выполнены и к 1934 г.

Более эффективным являлось социалистическое соревнование на малых объектах. В ходе проведенной в мае-июне 1934 г. кампании по «уплотнению рабочего дня» партийные и комсомольские организаторы шахт и дистанций позаботились о том, чтобы как можно больше отдельных рабочих заключили договоры о соревновании и приняли на себя конкретные обязательства. В итоге договоры между звеньями, бригадами и сменами способствовали тому, что рабочие зарабатывали больше не за счет другого, а вместе со своими коллегами лучше трудились и заготавливали для следующей смены инструменты и материалы. Положительные результаты помещались на красной доске, отрицательные — на черной. Выполнение обязательств обоюдно проверялось звеньями, бригадами и сменами. Лучшей бригаде вручалось переходящее Красное знамя{1628}, худшей — «флаг» из мочала{1629}.