Система выплаты гонораров была не совершенна, скорее — бюрократична. Валентин Осипов приводит несколько высказываний Гамзатова по этому поводу:

«— Гонорар платить за строку?! Глупость! Я бы за миниатюры платил в сто раз больше. Сколько же надо труда, чтобы скалу отшлифовать в скульптуру!

— Платить за объём написанного? Платить надо за талант!

— Поэт — винодел. Редактор — дегустатор. Если вино в этой бутылке скисло — на свалку!

— Не люблю больших предисловий. Мне отец говорил: “Предисловие напоминает человека в большой папахе, заслоняющей в театре сцену”.

— Издательство должно знать мнение читателя. Вот мой отец любил отдавать свои стихи в сельсоветскую стенгазету: уж аул обязательно прочтёт и обязательно обсудит.

— Э-э, нельзя издателю медлить с выпуском книг. Это то же самое, если женщине запрещать родить. Абуталиб однажды вразумлял директора нашего издательства: “Сложился обычай — издавать двухтомник после смерти автора. Я облегчаю ваши будущие заботы. Первую книгу выпустите сейчас, при жизни”».

В Советском Союзе существовала цензура, были ограничения, но авторские отчисления выплачивались исправно. В XXI веке всё изменилось, не выплатить авторский гонорар стало считаться чуть ли не доблестью.

На вопрос Далгата Ахмедханова о том, сколько у него вышло книг, Расул Гамзатов ответил: «Не знаю. Никогда не считал ни книг, ни денег. Собственно, у меня всего три книги: та, что написал, та, что пишу, и та, что ещё не написана».

Он и в самом деле не знал. Кто-то попытался подсчитать за Гамзатова, но из этого ничего не вышло.

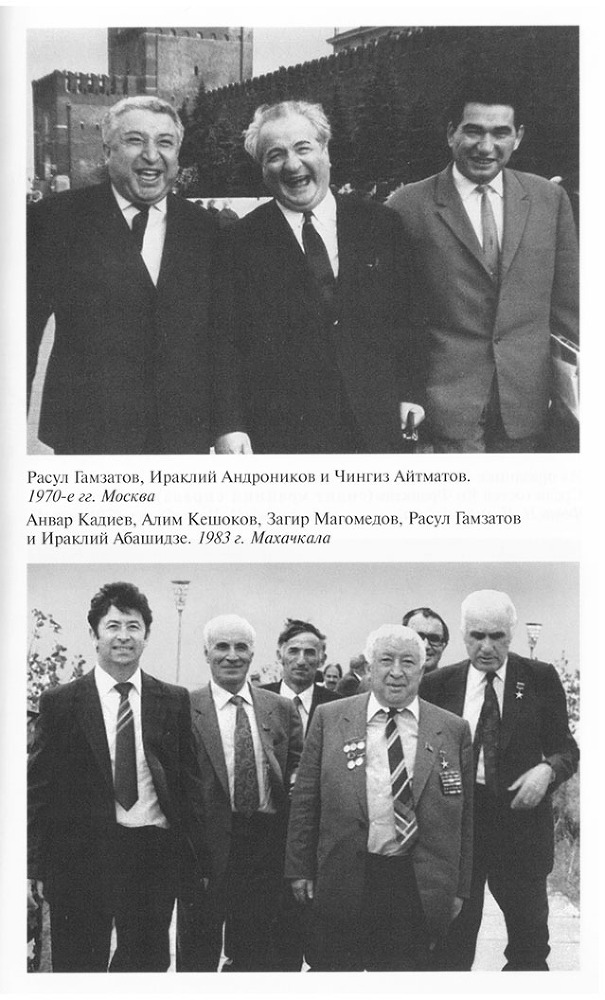

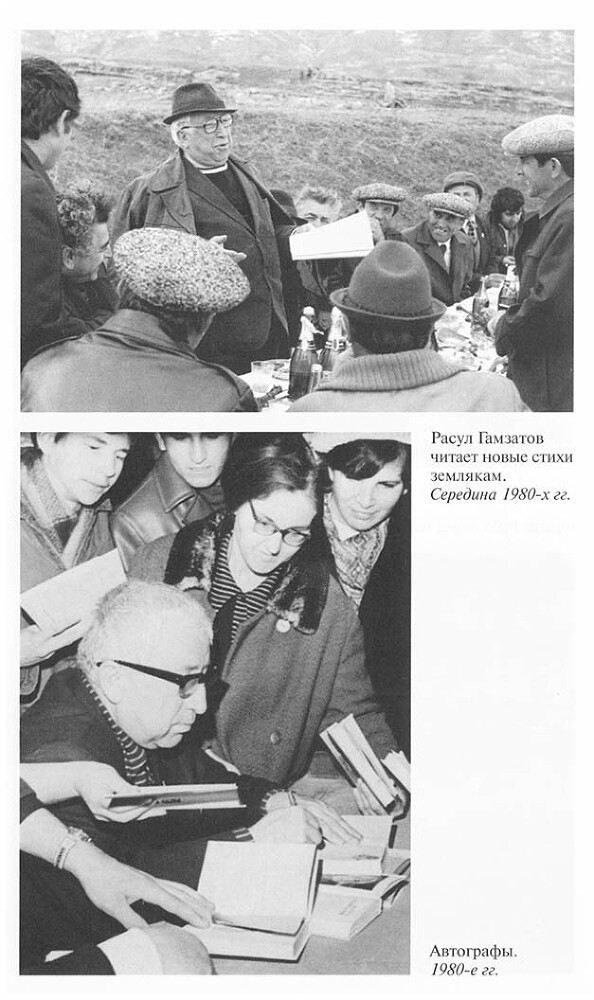

Гамзатова называли главным поэтом страны, но невероятная популярность не мешала его неустанным поискам первозданной чистоты слова и исповедальной предельности чувств.

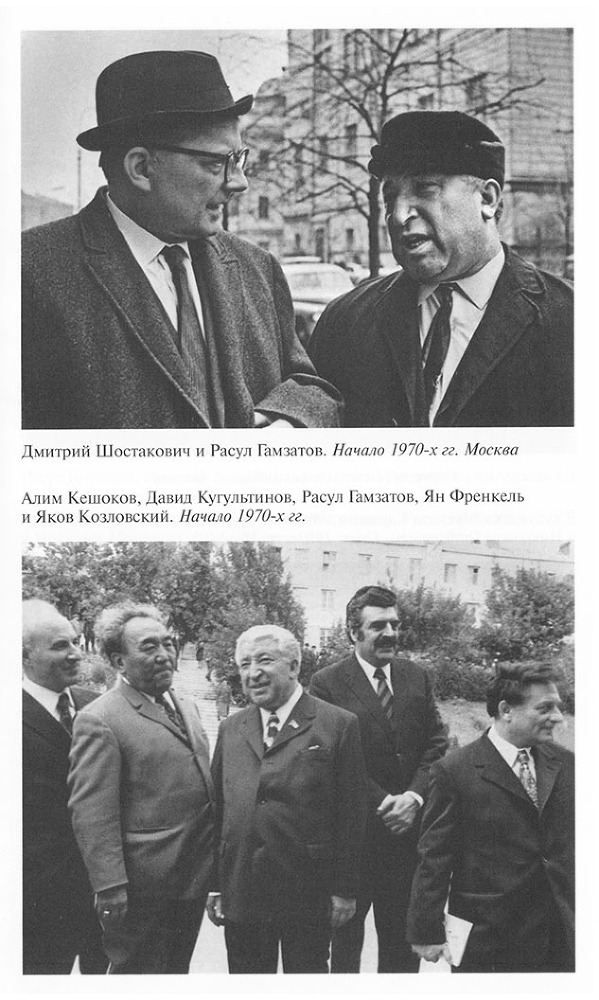

Он стеснялся своей славы, а Давид Кугультинов, Народный поэт соседней Калмыкии, писал:

«Плохо, когда к иным писателям слава приходит раньше, чем они научились как следует писать.

Слава, пришедшая не по заслугам, всё равно, что похищенное сокровище. Она аморальна. Но как я радуюсь, когда в беседе с чабаном ли, рабочим или космонавтом заходит речь о поэзии, и я слышу имя Расула Гамзатова! В чём сила поэзии Расула? В его удивительно тонкой лирике, обнажённости души, в той высокой правде, которая излучает свет добра, счастья, любви.

Его стихи о любви, о женщине, его стихи о совести и мужестве пробуждают в человеке, быть может, на какое- то время дремлющие, скрытые благороднейшие качества, вызывая их к жизни. И человек вдруг видит внутренним взором себя как бы пробуждённого, со всем красивым, заложенным в нём, и он, действительно, возвышается. Он становится лучше в собственных глазах. И в этом — одна из самых высоких задач поэзии».

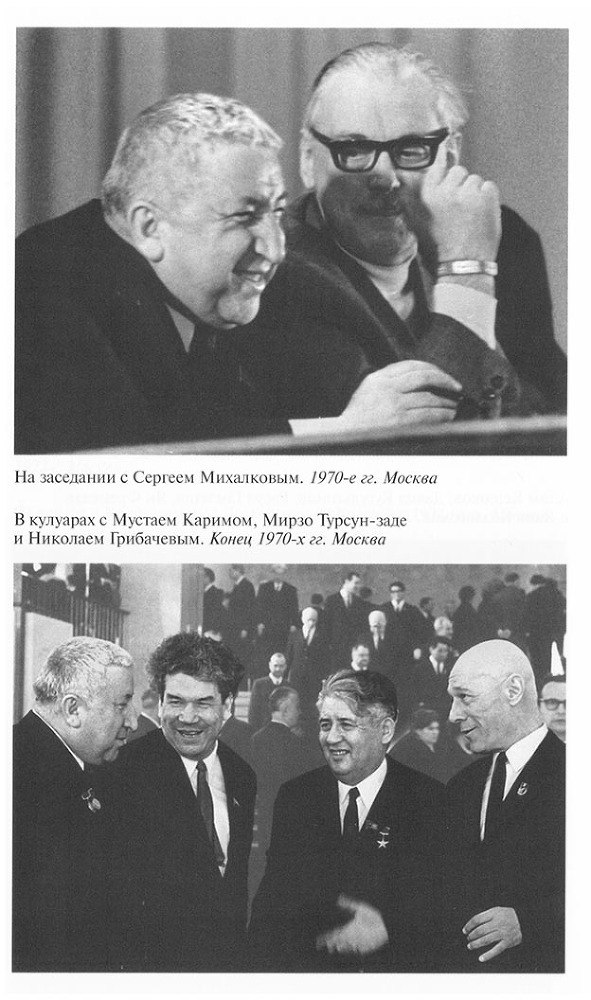

О феномене гамзатовской поэзии говорил и Сергей Михалков:

«Наверное, даже в самом Дагестане не все раньше знали, что есть такое село Цада. Теперь знают все. И не только в Дагестане, но и в Москве, Киеве, Томске, Якутске — всюду, где есть книжные полки библиотек и читален. На этих полках не могут не стоять томики произведений Расула Гамзатова, ибо стихи его давно уже заняли почётное место в сокровищнице советской литературы».

Елена Николаевская, много переводившая Гамзатова, размышляла о тайне его невероятного успеха:

«Много, очень много его книг (пересчитать их и перечислить — дело библиографов). Они выходили огромными тиражами, на полках и на прилавках книжных магазинов не залёживались, раскупались мгновенно читателями разных возрастов, разных интересов, разного чина — физиками и лириками, академиками и плотниками...

Расул близок им всем — каждый находит в его стихах своё... А в чём тайна поэзии Расула? Наверно, тайна должна оставаться тайной».

Тайна его поэзии, как тайна поэзии вообще, остаётся непостижимой загадкой, сколько бы о ней ни писали. Ни учебники, ни руководства для начинающих поэтов, ни словари рифм не наделят талантом посредственность. Когда автор этой книги спрашивал Расула Гамзатова, в чём разница между талантом и бездарностью, он улыбался и складывал пальцы так, что они почти касались друг друга: «Чуть-чуть».

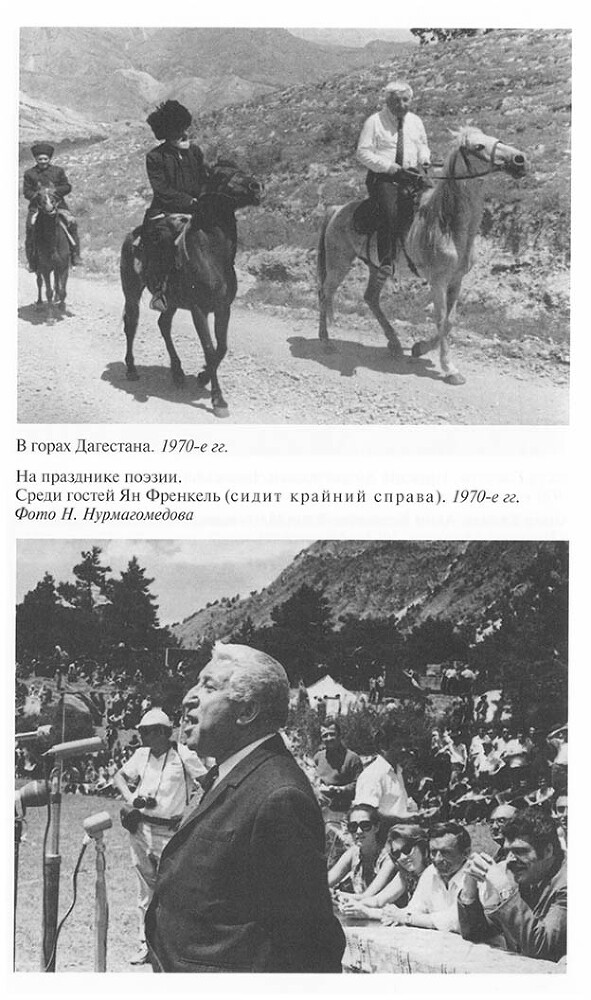

Вершина далёкая кажется близкою.

С подножья посмотришь — рукою подать,

Но снегом глубоким, тропой каменистою

Идёшь и идёшь, а конца не видать.

И наша работа нехитрою кажется,

А станешь над словом сидеть-ворожить,

Не свяжется строчка, и легче окажется

Взойти на вершину, чем песню сложить

[130].

Он и сам пытался постичь эту вечную тайну: «Если сила таланта в одном зрении, то как же пел лезгинский поэт Кочхурский, которому хан выколол оба глаза? Если сила таланта в богатстве, то как же прославился лезгинский поэт Етим Эмин, бедняк и сирота? Если сила таланта в образовании, то как же Сулейман Стальский сделался “Гомером XX века”, не умея даже расписаться, — вместо своей подписи он прикладывал палец, макнув его предварительно в чернила? Если сила таланта в начитанности и эрудиции, то почему же я встречал столько начитанных, очень эрудированных людей, которые не могли написать ни одной путной строчки?» И добавлял: «Литература — тяжёлый труд, но если бы всё заключалось только в этом, все козлы и ослы давно уже запели бы соловьями».

Не помогало даже специальное высшее образование. Литературный институт оставался alma mater молодых дарований, сотни выпускников получили его дипломы, но это не гарантировало серьёзных творческих успехов. Расул Гамзатов любил Литинститут, открывший ему литературный мир, но иногда и шутил по его поводу: «У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики. Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда, многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи».