11 февраля 1917 года в газете «Витебский вестник» было напечатано стихотворение, озаглавленное «Я хочу быть, как звезда» за подписью А. Р.-ович. Его банальный мотив, лирическая канва, простой сюжет и искренний искрящийся эгоцентризм («я хочу») восходит почти напрямую к Бальмонту в самых его (Бальмонта) чистых, высоких поэтических устремлениях, которые были так близки поэту и критику Генриху Теодоровичу.

Я хочу быть, как звезды ночные

То рождаться, то вновь пропадать

Я хочу, как сиянья лесные

Золотою весной расцветать.

Я хочу быть серебряной рыбкой,

То нырять, то всплывать на отмель

Я хочу быть далеким и зыбким

Как морских берегов акварель.

Я хочу недолго

Но красиво жить,

Я хочу недолго

Но тебя любить.

Я хочу над жизнью

Темной и пустой

Пролететь горящей

Яркою звездой.

Остается добавить, что только авторитетному историку русского символизма впору (и по плечу) и точно, и спокойно, и со знанием дела откомментировать публикуемый заново очерк-шедевр о Бальмонте и дать ему должную научную опенку.

И тут я с непременным уважением и искренностью называю имя петербургского литературоведа Константина Марковича Азадовского, автора на сегодняшний день самой толковой, выверенной по фактам и источникам статьи, посвященной К. Д. Бальмонту в биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917»[72], и также его сравнительно недавней убедительной статьи «С исчерпывающей полнотой»[73], в которой дана самая точная оценка современного бальмонтоведения.

И позвольте это эссе считать нашим приношением К. М. Азадовскому к его юбилею.

____________________

«Тут все дело в тоне»

Б. Пастернак «За книгой» (1956) — R.M. Rilke «Der Lesende» (1901)

Когда разговор заходит о переводах Пастернака из Рильке, в центре, как правило, оказываются две темы: почему этих переводов так мало и в какой степени переложение того или иного текста отвечает оригиналу[74]. Наиболее убедительный ответ на первый вопрос нашел, как кажется, К. М. Азадовский, указавший на такие свидетельства самого Пастернака, из которых следует, что свой долг памяти Рильке Пастернак исполнял «в другом совсем плане и шире» (письмо к Жозефине Пастернак от 16 января 1929 года) и понимал его, в расшифровке К. М. Азадовского, «как <…> способ существования»[75]. Близость Рильке Пастернаку и общность их личного и исторического опыта столь велики, что перевод был бы едва ли не тавтологичен по отношению к собственному творчеству. Нечто близкое имел в виду У. Арндт, говоря, что в переводах из Рильке «Пастернак не переводит, а <…> пишет свою поэзию в „рилькеанском трансе“» («Pasternak is not translating but <…> writing his own poetry in a Rilkean trance»)[76]. В автобиографическом эссе «Люди и положения» (1956) Пастернак сформулировал важный для него переводческий принцип:

Немногочисленные попытки передать его

(Рильке. — М.Б.)

по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне

[77].

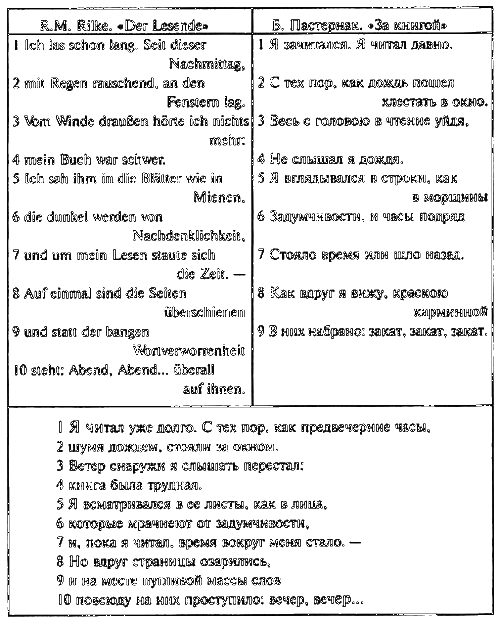

Следом, как бы в подтверждение этой мысли, Пастернак приводит два своих перевода из сборника Рильке «Книга образов» («Das Buch der Bilder», 1902/1906) — «За книгой» («Der Lesende», букв, «читающий») и «Созерцание» («Der Schauende», букв. «устремляющий взор, смотрящий»). В отобранных им стихах Пастернак, очевидно, увидел важнейшие темы творчества своего «любимого учителя»[78]. Традиционный метод челночного сопоставления русской версии с оригиналом в применении к этим переводам нередко оказывается ущербным. И дело здесь не только в том, что большее или меньшее число элементов оригинала становится платой за верность «тона» в переводе, но в том, что у Пастернака перевод данного текста связан с более широким контекстом как творчества Рильке, так и собственного творчества. Убедиться в этом можно на примере двух — самых, пожалуй, очевидных — отступлений от оригинала в пастернаковском переложении «Der Lesende» Рильке[79].

Тексты

Тексты приводятся по следующим изданиям: Rilke R. M. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Bd. I. Gedichte 1895 bis 1910 / Hrsg. von M. Engel und V. Fülleborn. Frankfurt a. Main, Leipzig, 1. Auflage. 1996. S. 331–332; Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет / Сост., подгот. текста и подбор илл. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака; вступ. ст. Д. С. Лихачева; коммент. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова. М., 1983. С. 433–434. Деление на отделы условно и введено для удобства сопоставления. Кроме текста Рильке и перевода Пастернака, привожу также мой рабочий перевод, по возможности близкий к оригиналу[80].

R. M. Rilke. «Per Lesende».

1 Ich las schon lang. Seit dieser

Nachmittag,

2 mit Regen rauschend, an den

Fenstem lag.

3 Vom Winde draußen hörte ich nichts

mehr:

4 mein Buch war schwer.

5 Ich sah ihm in die Blätter wie in

Mienen,

6 die dunkel werden von

Nachdenklichkeit,

7 und um mein Lesen staute sich

die Zeit. —

8 Auf einmal sind die Seiten

überschienen

9 und statt der bangen

Wortverworrenheit

10 steht: Abend, Abend… überall

auf ihnen.

Б. Пастернак. «За книгой».

1 Я зачитался. Я читал давно.

2 С тех пор, как дождь пошел

хлестать в окно.

3 Весь с головою в чтение уйдя,

4 Не слышал я дождя.

5 Я вглядывался в строки, как

в морщины

6 Задумчивости, и часы подряд

7 Стояло время или шло назад.

8 Как вдруг я вижу, краскою

карминной

9 В них набрано: закат, закат, закат.

1 Я читал уже долго. С тех пор, как предвечерние часы,

2 шумя дождем, стояли за окном.

3 Ветер снаружи я слышать перестал:

4 книга была трудная.

5 Я всматривался в ее листы, как в лица,

6 которые мрачнеют от задумчивости,

7 и, пока я читал, время вокруг меня стало. —

8 Но вдруг страницы озарились,

9 и на месте пугливой массы слов

10 повсюду на них проступило: вечер, вечер…