В бывшем доме генерал-губернатора Штернберга встретило мрачное раздражение! Не было никакого согласия между членами ВРК. Как и Штернберг, Аросев, Усиевич и многие другие считали, что Комитет общественной безопасности тянет время, надеясь на подход с фронта войск, верных Временному правительству.

— Ну, это у них навряд ли получится, — говорил Штернбергу Максимов. Начальник разведки был, как всегда, выбрит, начищен, в галстуке. — На всех близких к Москве железнодорожных узлах наши предупреждены и эшелоны не пропустят. Да и нет у Керенского никаких войск. Все это — чистая липа! А вот к нам из Павлова-Посада, Клина, Орехово-Зуева, Шуи и других городов все время подъезжают отряды красногвардейцев. И из Питера должна подъехать поддержка. Есть уже решение ЦК поддержать москвичей. А ведь могли, Павел Карлович, к тридцатому, к сегодняшнему дню, кончить!

— А сейчас? Что думает тридцать третья комната о перемирии?

— Тридцать третья комната, товарищ профессор, считает, что перемирие надо кончать. По моим данным, юнкера и не собираются капитулировать. Они подтягивают резервы, формируют новые отряды. Уже до того Руднев дошел, что из гимназистов организует отряды. Мерзавец! А потом станет кричать, что большевики детей убивают.

Разговаривать, собственно, было не с кем. Руководители Совета и ВРК поехали на переговоры с Рудневым. На креслах, диванах, на полу спали красногвардейцы. Было отрадно, что вокруг Совета явственно прибавилось солдат — хорошо вооруженных, с подсумками, набитыми патронами. И стояла целая батарея трехдюймовых скорострельных пушек. Совет и ВРК были теперь защищены надежно!

...А хорошо было оказаться дома, в поляковском трактире! Был порядок, боевой дух, спокойное ожидание боя. И появился Гопиус. Он окликнул Штернберга своим высоким и резким голосом, когда тот переходил Калужскую площадь. Гопиус стоял с артиллеристами на клумбе возле большой пушки с задранным дулом. На земле лежали и стояли снаряды. Гопиус, как маленького спеленатого ребенка, держал на руках снаряд. Штернберг подошел к нему.

— Привез из Мыза-Раевой целый грузовик снарядов. Да вот какая штука — снаряды наши и не подходят к французским 155‑миллиметровым. Видите, тут такая полоска у основания снаряда, она мешает...

— Мешает, гадюка, — авторитетно подтвердил бородатый артиллерист. — Не подойдут! Нипочем!

— Что это значит — нипочем? — задумчиво ответил Гопиус, поворачивая снаряд со всех сторон. — Все в наших руках... Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки, других просить не будем... Как вы думаете, Павел Карлович, а если эту сволочную полоску срезать?

— Чем? На токарном станке?

— На нем самом. Так тихонечко зажать и аккуратненько срезать. Работа для токаря второго разряда. Товарищи! А где в самой близости есть токарные станки?

— Это где угодно! — ответил какой-то заинтересовавшийся красногвардеец. — Вот рядом, у Бромлея, целый цех точит снаряды. Станки уже налажены...

— А содержимое? — спросил Штернберг. — Вы что, Женя, мелинит будете выплавлять, а потом снова начинять?

— А зачем! С начинкой ничего не произойдет. Можете мне поверить. Я же не только механик. Я химик по образованию. А потом, чтобы вы не беспокоились, я людей из цеха выгоню и сам все сделаю. За час-два наготовлю снарядов достаточно, чтобы от штаба округа осталась груда кирпичей... Не беспокойтесь, профессор, все будет в лучшем виде! Чай, у Лебедева работал! И не жаловался Петр Николаевич...

И в штабе были хорошие новости. Володя Карпов уже вернулся и рассказывал членам штаба о своих переговорах с казаками. Был Карпов действительно похож на донского казака, несмотря на свою сатиновую косоворотку под студенческой тужуркой. Чубатый, скуластый, с веселыми глазами. И рассказ его был веселый:

— Я, когда приехал на Даниловскую заставу, застал там ба-аль-шой шумок. Казаки выслали вперед конный дозор — пять человек. И они, конечно, напоролись на наших. Деваться им некуда, наши их разоружили, стоят кругом, говорят им разные слова. Неласковые. Да. Я говорю казакам: «Здорово, станичники! Откуда, в каких местах проживали?» Представляете, товарищи, — почти земляки! Наша станица верст на семьдесят ниже по Дону. Ну, тут у нас пошел разговор другой. Спрашиваю их: «Далеко отряд?» Они отвечают: «Полевой рысью час-полтора». Я говорю красногвардейцам: «Отдайте им оружие и коней». А у них с собой, как положено разъезду, запасная лошадь! И говорю казакам: «Поеду с вами». Они хоть и поверили, что я с Дону, но не очень-то верили мне, что я сам — казак. А посмотрели, как сел в седло и выехал, — сразу же поверили. И пошел у нас по пути очень-очень толковый разговор. Короче... Когда приехали, они уже были почти свои. В отряде полно офицеров, командует войсковой старшина — ну, подполковник казачий. Он на меня накинулся: «Изменник родному Дону, передался большевикам, зарубим, как собаку!..» Ну, тут мои казачки выехали вперед, говорят: «Нет, ваше высокоблагородие, он нас освободил, рубить его не дадим! И казак он нашинский!» Я предлагаю им занять нейтральную позицию. Повернуть назад и отказаться от братоубийственной войны. И тут, представьте, меня поддержал один есаул. Нет, не от большой сознательности! «Пускай, — говорит он, — они режут друг друга, нам это все равно. Хватит, мы при царе влезали во все неприятности. Наше казачье дело — воевать немца, а не с рабочими драться». А я говорю казакам: «Вы, станичники, поимейте в виду, что это вам не пятый год. На нашей стороне десять пехотных полков, тяжелая артиллерия, вас и близко не подпустят к городу...» Словом, повернули назад в полном составе, решили воздержаться от участия в гражданской войне. Только у меня этот офицер, скотина такая, забрал лошадь. Я топал по грязи верст семь, пока не остановил попутный грузовик.

Темнеет. Вечер 30 октября 1917 года. Странный вечер. Тихо. Из-за реки не слышно ни одного выстрела. Начинают светлеть крыши от редко падающего снега. А напряженная и тревожная жизнь в трактире Полякова продолжается неустанно. Звонят из трамвайного парка и сообщают, что приготовили трамвайщики «броневичок», ждут только приказа, куда двигаться; сидит за столом, окруженная представителями красногвардейских отрядов, молоденькая студенточка в пенсне, Люся Лисинова, и составляет список отрядов, их количество, вооружение — ей это Штернберг заказал сделать... И Гопиус позвонил из конторы завода Бромлея и сказал, чтобы присылали грузовик за снарядами. Он их наготовил достаточно. И пришли артиллеристы — они достали лошадей, спрашивают, на какую позицию везти пушки с Калужской площади.

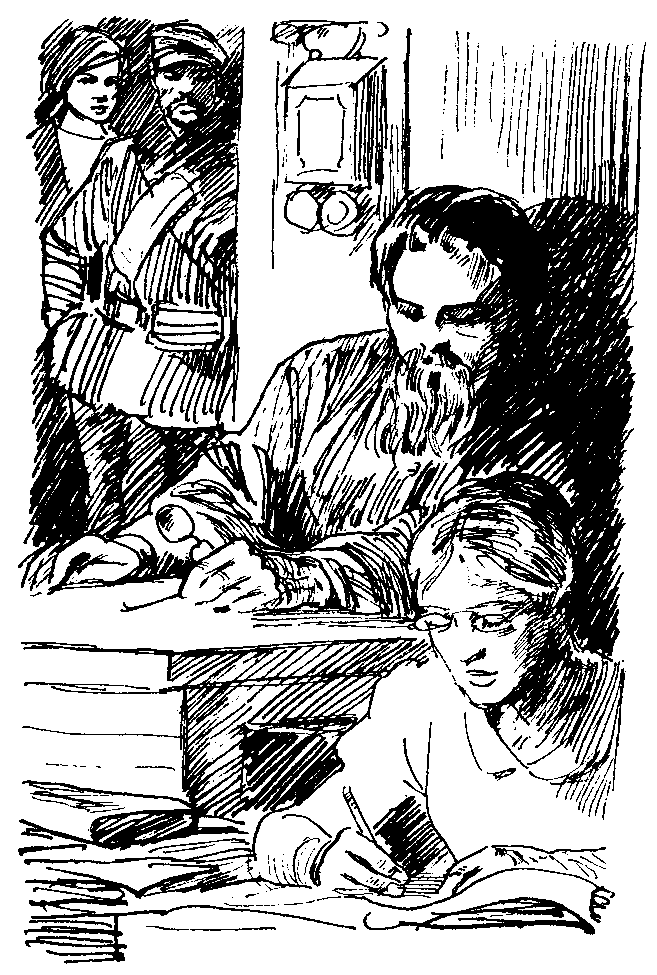

Штернберг сидит за столом, привалившись к стене. Куртка его расстегнута, фуражка лежит на столе рядом с поясом, к которому прицеплен большой, неуклюжий артиллерийский кобур с наганом. Вокруг Штернберга расселись красногвардейцы. Это все молодые ребята. Они уже отдохнули, выспались, командиры их заставили проверить и смазать винтовки. Каждый достал себе столько патронов, сколько только мог на себе разместить. Подсумки висят на ремнях, карманы топорщатся от обойм, некоторые надели через плечо пулеметные ленты. Таких немного. Командиры это запрещают: пулеметных лент не хватает; посадили девушек набивать патронами ленты для пулеметов.

Отряд, расположенный в здании ВРК, именуется «резервом». Составляющие отряд молодые ребята томятся от безделья и рады редкой возможности поговорить с «профессором», как они про себя называют командующего вооруженными силами ВРК. Они расспрашивают Штернберга о Петрограде, о Ленине, видел ли он его, какой он?

— Видеть видел, товарищи. Не могу сказать, что много и часто. Видел Владимира Ильича всего два раза. И с перерывом почти в двенадцать лет. Один раз встретил в январе шестого, на Большой Пресненской. И один раз весной этого года.

— В Смольном, товарищ Штернберг?

— Нет, на балконе дворца Кшесинской.