Эйхенвальд от хохота раскачивался на стуле.

— Петя, милый, так ты же знаменитый московский танцор! Душа общества, распорядитель на всех балах... Забыл уже, каким был?

— Хотел бы забыть — не дают, дураки! Ну, когда реалистом был, танцевал, барышням букеты подносил — словом, вел себя, как и положено купецкому сыну. Так ведь то время прошло. Теперь я ученый, у меня есть дело — самое для меня интересное на свете, а я должен тратить время, чтобы слушать скучнейшие разговоры, развлекать перезрелых дур... А сам думаю: ах, как бы в лабораторию сбегать, еще раз на прибор посмотреть! А ты слушай, как Андреев хихикает, своим красным носом принюхивается к новостям из министерств... И держит его по ветру... Ну, натурально, стал превосходительством, деканом...

— Так Константин Алексеевич не дурак, совсем не дурак. И не только по службе. Он, по-моему, и в науке не глупец.

— Ты, Саша, смеешься над моим пристрастием к Гёте, а он, хотя и тайный советник был, и не без суетности, а говорил правильно. Про этот случай как раз сказал: «Глупцы и умные одинаково безвредны; вредны только полуглупцы и полуумные...» Не знаю уж, как в жизни, а в науке все делать наполовину — безнравственно, да и бессмысленно... Да чего я тебя уговариваю, когда ты это все знаешь не хуже меня! Сам так думаешь.

— Ну, злоязычники! — Валентина Александровна решительно встала из-за стола. — Не знаю, Петя, как насчет профессорских жен, а на твой язычок попасть — не приведи господи!.. Чего же ты хочешь, чтобы тебе, такому, начальство улыбалось?..

— Да я плевать хотел на все их начальственные улыбки! Мне нужно, чтобы они не мешали, не мешали науке! Н‑не ме-ша-ли!!! Понимаешь, не мешали! Не так уж много я успел, и времени мне уже осталось мало, совсем мало... Пусть только мне не мешают! Мне не нужна их политика, их оглядки то на кадетов, то на черносотенцев, их постоянные заботы: что скажет какая-нибудь Марья Алексеевна в Петербурге или Лондоне!.. Дайте мне работать — вот чего я хочу!

— Ну, успокойся, Петр! Смотри, до чего ты мою сестру испугал! — вмешался Эйхенвальд. — Все, что говоришь, — правда. Но никто же не может сказать, что ординарный профессор Московского императорского университета, статский советник Петр Николаевич Лебедев ничего не успел сделать. Слава богу! И имя твое известно всему миру, и избран членом Лондонского королевского общества, и школу русских физиков основал, и лаборатория твоя упоминается рядом с Кембриджем или Манчестером. И не много в Москве, да и в России, есть ученых, которых бы молодежь так любила, как тебя... Всем нам в России не сладко, не одному тебе... Конечно, прошлый год почти пропал для университета. Но говори мне что хочешь, а все же верю в хорошее. Прояснится все, из всей этой суматохи вызреет что-то настоящее и нужное. Помнишь, как мы с тобой забирались к моему папаше в его фотолабораторию? Темно, немного страшно, в углу красная лампочка светится, отец опускает в ванну большой кусок белого стекла, он мутнеет в растворе, пятна грязные расползаются, потом сливаются, уже и разобрать что-то можно... А назавтра в витрине выставлена новая отличная фотография! Я думаю, что так и в жизни происходит. Идет проявление негатива, пока трудно понять, что там изображено, но процесс превращения негатива в позитив проверен и неотвратим. Вот в чем и состоит, Петр, источник моего оптимизма...

— Красивый, красивый образ, Сашенька, красивый!.. Но ты же не только художник, ты и ученый... Да не какой-нибудь, а физик! И хороший физик! Ты отлично понимаешь, что в основе твоего поэтического сравнения лежит физическое явление. Камер-обскура снимает то, что есть в реальности. Превращение негатива в позитив, в хорошо сделанную фотографию, конечно, процесс закономерный. А только что на этой фотографии будет изображено? Отец твой был не просто фотографом, а художником, он снимал дамочек так, что они у него все красавицами выходили. Красиво усадит, головку выгодно повернет, свет искусно направит, потом ретуширует... Глядь, неземной красоты создание на фотографии! А познакомишься с этим неземным созданием — курносая лабазница с Болотной... Вот так‑с! Пойдем лучше, оптимист, в лабораторию! Там тебе мой Гопиус объяснит, что выйдет на реальной фотографии. Человек он не только прекрасный, но и красный, он с тебя твой оптимизм мгновенно снимет!..

— Нет уж, пойди один. Все-таки вчера был Новый год, мне еще сегодня покрутиться надобно. У меня, как ты говоришь, удовольствий много, а у тебя одно: лаборатория... Ты в нее идешь, как я в концерт.

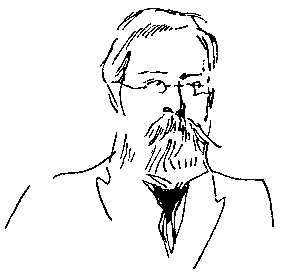

Лебедев встал из-за стола, и у Эйхенвальда защемило сердце от тайной тревоги за друга. Был Лебедев все так же необыкновенно красив, как и прежде: крупная, хорошо вылепленная голова, выразительное лицо, под бархатной курткой чувствовался торс атлета. Все как прежде. И все не как прежде. Ранняя седина, усталые, даже страдальческие глаза, тяжелое дыхание и эта странная сутулость... Сутулый Лебедев! Невозможно в это поверить! Этот спортсмен, бравший призы на гребле, конькобежец, теннисист!.. А каким силачом, красавцем он приехал двадцать лет назад из Германии! Быстро же тебя уходила матушка-Москва!.. Ах, как быстро, обидно быстро...

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

Как и у других профессоров университета, квартира Лебедева была рядом, в университетском доме. До Физического института несколько минут ходьбы.

Еще совсем недавно Лебедев почти пробегал крошечный университетский двор. Теперь он шел медленно, прислушиваясь, как внутри него, где-то слева, чуть-чуть побаливает...

Двор был памятен, очень памятен. Еще стоит на своем месте старая столетовская лаборатория. Этот небольшой двухэтажный дом был перестроен для ректора давно, в позапрошлом еще веке. Один из немногих московских домов, уцелевших от великого пожара 1812 года... Кто только не жил в этом доме! Была там квартира Надеждина, что издавал «Телескоп», где Чаадаев печатался... И квартировал у Надеждина Белинский... И сколько знаменитых русских ученых прошло через этот ректорский дом!.. Когда Лебедев двадцать лет назад, в 1891 году, после окончания Страсбургского университета, приехал в Москву, как же его поразил этот дом! В Германии он был бы весь облеплен мраморными досками с надписями о том, кто из великих и знаменитых тут жил и работал... А старый ректорский дом Московского университета был донельзя грязным и запущенным, с выщербленными камнями фундамента, с осыпавшейся штукатуркой, покосившимися гнилыми перилами лестницы.

Эта лестница со ступенями, стертыми несколькими поколениями студентов, вела на второй этаж, туда, куда он так давно хотел попасть... Конечно, Кундт в Страсбургском университете был отличным физиком, прекрасным учителем, хорошим человеком. Лебедев о нем вспоминал с нежностью и благодарностью. А учиться он все же хотел здесь, у человека, перед которым преклонялся... И — добился своего! Добился, как всегда добивался того, чего хотел. И если не пришлось ему слушать лекции Столетова, то все же начал он работать у Столетова, под его началом... Столетов, потом Николай Алексеевич Умов — ему везло на учителей, на старших товарищей.

Здесь, в крошечной, захламленной лаборатории, он начал работать третьим лаборантом. После больших, отлично оборудованных физических лабораторий Страсбургского университета лаборатория Столетова показалась каморкой, куда свалили старые, сломанные и ненужные приборы. Все они — самодельные, изготовленные где-то на стороне нанятым умельцем. Студенты, будущие физики, не имеют понятия, как самим выточить для своего же прибора нужную деталь, как самому сделать стеклянный змеевик, выдуть сложную колбочку... Библиотеки нет. Чтобы прочесть не только иностранный, а свой, русский, физический журнал, надо бегать в университетскую библиотеку... Заведующий лабораторией, почтеннейший Алексей Петрович Соколов, и двадцать лет назад был так же труслив, как теперь. Пойти к начальству попросить несколько сотен рублей на оборудование — для него нож острый... Когда Лебедев стал ему доказывать, что без механической мастерской лаборатория работать не может, что нужен инструмент, нужен хоть один токарный станок, Алексей Петрович стал отмахиваться, как от нечистой силы. А вся смета, составленная Лебедевым, была на триста рублей! Для Соколова она казалась немыслимо высокой, с такой сметой он боялся и сунуться к проректору.