— Я же забыл, Павел Карлович, что вы слушаетесь Маркса, как примерный сын своего отца...

— Можете не язвить. Согласен!

СИБИРСКОЙ, ДАЛЬНЕЙ СТОРОНОЙ...

Свободные часы Штернберг часто проводил в милом, ставшем ему родным доме купца второй гильдии, золотых дел мастера Николая Николаевича Яковлева. Дела с его детьми прояснялись, оказывались лучше, чем это можно было ожидать. Судьба их решалась административно. После крепости Коля подлежал гласному надзору полиции в одном из неуниверситетских городов империи сроком на три года. Наказание было легким. Николай по совету партийных товарищей просил заменить ему гласный надзор высылкой за границу на тот же срок «для лечения и продолжения образования». И ожидалось, что ему это разрешат.

Хуже было с Варварой. Видно, она давно стояла поперек горла у московской охранки. И с ней департамент полиции расправился со всей строгостью. Варвару Яковлеву выслали на четыре года в Нарымский край, Томской губернии, под гласный надзор. Это долгий и мучительный этап. До Томска — в омерзительных тюремных вагонах, получивших название столыпинских; потом Томская тюремная пересылка, из Томска длинная дорога на барже, на телеге по бездорожью... А местом ссылки, конечно, определят глухое село за тридевять земель от железной дороги, пристани, почты. И там надо жить на несколько рублей, выдаваемых ссыльному, жить без всякой работы, без связи с партией. Жить под надзором безграмотного, вечно пьяного урядника. Как сумеет это перенести Варвара с ее деятельным характером, с ее вспыльчивостью, неумением ладить с любым полицейским начальством?

Впрочем, сама Варвара была настроена более оптимистично, нежели Штернберг. Отцу на свидании сказала, чтобы ни домашние, ни Павел Карлович не раскисали. К ссылке она приспособлена не меньше других, а на месте все станет яснее, и там она решит, что надо ей делать дальше. Перед этапом она переслала Штернбергу короткое письмо, написанное энергично, деловито, почти весело. Она писала, что так уж устроено, что полиция предполагает, а революционер располагает... И она надеется увидеться с ним намного раньше; нежели это предполагает министерство внутренних дел.

Штернберг понимал, что Варвара не собирается четыре года торчать в далекой сибирской деревне. Но и сам Штернберг не собирался ждать. Ни того времени, когда у Варвары кончиться срок ссылки, ни того, когда она сбежит.

Наступило короткое и хорошее время, когда Николая выпустили из тюрьмы и он собирался в «изгнание», как он говорил. Хотя было очевидно, что полиция за ним следит, но это не мешало Яковлеву заниматься делами.

— Литературными, только литературными, господин профессор! — весело говорил он в ответ на мрачные предупреждения Штернберга. — Перед господом богом и господином градоначальником могу поклясться: не бываю ни на каких собраниях, явках, конспиративных квартирах. Только в местах, разрешенных начальством, имеющих общеизвестный адрес, по которому не возбраняется приходить ни одному человеку. Тем более недоучившемуся студенту, жаждущему работы. И возьми меня за рупь за двадцать!..

«Места, разрешенные начальством», в Москве действительно были. В декабре 1910 года в Петербурге стала выходить еженедельная легальная газета «Звезда», о которой все — от охранки до рабочих самого маленького завода в России — знали, что она является газетой большевистской партии. И как и положено всякой столичной газете, она имела в Москве свою маленькую контору, где принимали подписку, получали для пересылки в редакцию материал от авторов — словом, вели обычную, вполне легальную газетную работу.

Почти все дни, отведенные ему для подготовки «к изгнанию», Николай проводил в этом «разрешенном» месте. Он ехал за границу — работать в партии, он ехал к Ленину и свое приподнятое настроение не скрывал ни от родителей, которые оставались одни, ни от своего старшего друга.

— Ей-богу, не беспокойтесь за нас, Павел Карлович! Уж вы-то знаете, что жить и работать для партии можно везде. И в тюрьме, и в обсерватории, и в ссылке, и в «изгнании»... А Варвара долго не усидит там, ей-ей! Увидите!

Летом Штернберг поехал в Томск. Вот когда он почувствовал некую выгоду от того, что он статский советник, преподаватель Московского императорского университета, астроном, чье имя и научные заслуги известны во всех университетах России. А Томск был университетским городом. Его приезд был радостным событием для томских коллег и не вызывал никаких особых вопросов у местного начальства.

Штернберг впервые был в Сибири. Долгие сутки дороги из Москвы в Томск он сидел у окна, глядя на меняющийся пейзаж. Все было почти так, как в России, но бесконечно большим. Если начинался лес, то он тянулся за окном вагона не часами, а днями. А если начиналась степь, то ей не было конца. Ему казалось, что он начинает понимать главную особенность Сибири — расстояние... Он вспоминал свои поездки по Франции, Германии, где между черепичными крышами деревень и городов почти и расстояния-то не было. И сравнивал ту дорогу с этой... Да, не зря в России еще со времен первых Романовых политических преступников загоняют в Сибирь!..

Томск был не похож на среднерусские города, которые Штернберг хорошо знал. На главной улице богатые кирпичные дома с украшением из белого камня; зеркальные витрины богатых магазинов со всеми предметами роскоши не хуже, чем в Москве. В низине — улицы, застроенные деревянными домами, украшенными кружевной резьбой. Множество ресторанов, трактиров, пивных. И странное смешение людей на пыльных улицах. Медленно проезжает в почти английском парном экипаже англизированный купец в рединготе и цилиндре. Проносится на тройке с колокольчиками разбушевавшийся молодчик в плисовых штанах — старатель, кому «подфартило на золотишке». И рядом с деловитыми купцами, спившимися золотодобытчиками — юноши в студенческих тужурках и косоворотках, такие, как в Москве на Бронной, на Козихе. Студенты идут к большому светлому дому, что стоит в глубине университетского сада.

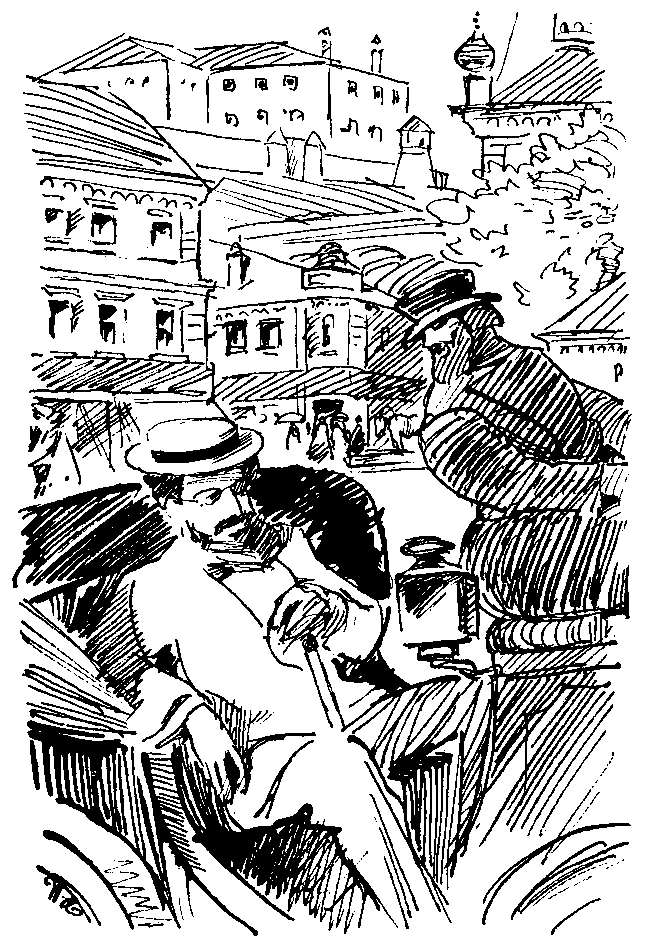

Туда приходит и Штернберг. Иногда он идет в университет не прямой, ровной дорогой, а боковой улицей, немного левее. На углу стоит длинное белое здание подчеркнуто казенного вида. К нему пристроена маленькая церковь. Забор, решетки на окнах, полосатые будки охраны. Томская пересыльная тюрьма. Штернберг медленно проходит мимо — высокий господин в очках, в новом коломянковом костюме, в модной соломенной шляпе канотье. Он идет и внимательно осматривает ряды зарешеченных окон. За которыми сидела Варвара? Он уже в одной губернии с нею, когда же он увидит ее?

Томск был не только университетским городом. Он был еще и городом, полным «политиков» — бывших ссыльных, осевших в понравившемся им городе; теперешних ссыльных, ухитрившихся застрять в губернском городе; людей, никогда в ссылке не находившихся, но не отличающихся по своим взглядам от тех, кто сидит в Томской пересыльной тюрьме. И Штернберг, находясь здесь, понимал, что ему не придется долго и трудно готовиться к путешествию в Нарымский край.

Он возвращался назад в Москву совсем другим. Загорелым, смеющимся, белозубым человеком, которому никто бы не мог дать его сорока шести лет. Штернберг был наполнен радостью, весельем и надеждами. И не хотел эту радость расплескивать в беседах со случайными и ненужными попутчиками. Большую часть дня просиживал в поездном ресторане, пил холодное вкусное пиво и смотрел, как снова мелькает за зеркальными окнами вагона темно-зеленая тайга.

Теперь она не пугала. Он, улыбаясь про себя, вспоминал шумные прогулки в лес, костры, веселое изгнание комаров, запутавшихся в его густой бороде, и песни, песни... Маленькая большевистская ссыльная колония была наполнена бодростью и надеждами. Не только его Варвара, но и другие ссыльные товарищи не собирались просиживать годы в глухой нарымской деревне. Одни были уверены, что дела «на воле» повернутся таким образом, что они вскоре торжественно и даже триумфально поедут в Россию; другие — не страдающие излишним оптимизмом — деловито собирались бежать из ссылки как можно скорее.