Клады, в которых убор представлен достаточно полно, оказываются первоклассным источником, потому что дают возможность его реконструкции. А это, в свою очередь, позволяет воссоздать историю женского убора из металлических украшений на протяжении трех столетий.

Анализ кладов, проделанный более 30 лет тому назад Г.Ф. Корзухиной, дал возможность датировать содержащиеся в них разнообразные украшения в рамках одного-двух столетий. Дальнейшая разработка хронологии этих украшений осуществлялась в двух направлениях. Их датировка корректировалась с аналогичными вещами, найденными в хорошо датированном культурном слое, в первую очередь новгородском. Хронологические выводы Г.Ф. Корзухиной проверяли и иногда уточняли путем исследования техники изготовления и стиля украшений, к чему призывал еще Н.П. Кондаков.

Украшения с перегородчатой эмалью

Т.И. Макарова

Большинство дошедших до нас произведений с перегородчатой эмалью обнаружены в земле, в составе кладов, находимых в Киеве и других местах с 20-х годов XIX в. и вплоть до наших дней. С первых находок этих поражающих совершенством изделий началась и их публикация. Но первая обобщающая работа появилась только в 1853 г. Ее автор И.Е. Забелин выделил из числа найденных к его времени украшений с эмалью «произведения русских мастеров, учеников византийских греков» (Забелин И.Е., 1853, с. 297). Однако широта охвата — книга была посвящена металлообработке на Руси от домонгольского времени до XVIII в. — помешала автору глубоко изучить произведения именно Киевской Руси. Первым исчерпывающим исследованием одной серии произведений с перегородчатой эмалью оказалась книга Г.Д. Филимонова о Мстиславовом евангелии (Филимонов Г.Д., 1861). Тщательность стилистического анализа сочеталась в ней с широчайшей эрудицией в области прикладного искусства. Но обещанный автором обобщающий труд по эмалям, к сожалению, написан не был. Эту работу выполнил 40 лет спустя Н.П. Кондаков (Кондаков Н.П., 1896). Она до сих пор не потеряла своей ценности.

Новым этапом в изучении ремесла в целом и перегородчатых эмалей в частности явился труд Б.А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси». В нем впервые вещи с эмалью рассмотрены как свидетельство особой отрасли художественного ремесла. Для решения сложного вопроса семантики изображений и эволюции эмальерного дела большое значение имеют ряд статей Б.А. Рыбакова (Рыбаков Б.А., 1967, 1969) и книга о прикладном искусстве Руси (Рыбаков Б.А., 1971). Источниковедческому исследованию главного «поставщика» древних вещей с перегородчатой эмалью — кладам посвятила свою уже упоминавшуюся работу Г.Ф. Корзухина (Корзухина Г.Ф., 1954). После этого назрела новая задача в изучении перегородчатой эмали — собрать воедино все дошедшие до нас произведения древнерусских мастеров, что и было сделано в работе автора этих строк (Макарова Т.И., 1975).

Совершенно исключительное значение для изучения эмальерного дела имеют сведения древнейшего его историографа — автора «Трактата о разных ремеслах» пресвитера Теофила, жившего в XI–XII вв. Он не только описал процесс изготовления изделий с перегородчатой эмалью, но и отметил достижения Руси в этом сложном искусстве (Там же, с. 128, 129). Знали цену ему и на Руси. Летописцы не раз упоминали «злато с финиптом» в убранстве церквей, а иногда и выражали свое восхищение этими произведениями: «цаты великие с финиптом чудно видением». Г.Д. Филимонов убедительно показал тождество древнерусского «финипт», позднего «финифть» византийскому «химипет», восходящему к греческому глаголу «χεω», что значит «лить, плавить». По существу эмаль-финифть была заменителем драгоценных камней — сапфира, рубина, изумруда, а эмальерное дело сочетало в себе труд рисовальщика и художника-колориста с искусством золотых дел мастера и специалиста-стекольщика.

В Киеве, поблизости от княжеских дворцов, были найдены остатки трех ювелирных мастерских. В них обнаружены несомненные следы эмальерного дела: обломки специальной посуды с остатками золота, серебра, меди, разноцветной эмалевой массы (Каргер М.К., 1958, с. 400, 401). Рассказ Теофила как будто вводит нас в одну из этих мастерских.

«Возьми тонкую пластинку», — пишет Теофил, указывая на первую операцию, необходимую для изготовления перегородчатой эмали. Получение тонкой пластины золота — операция, которую выполняли со времен античности специальные золотобои-браттиарии. Золотобой расплющивал кусок золота, затем разрезал полученную полосу на листики, прокладывал их кусочками пергамена, а потом, сложив их стопкой, опять клал под молот — от этого линейный размер листиков увеличивался вдвое.

Далее пластине придавали форму задуманного изделия, например колта. Для этого служил трафарет, подобный найденному при раскопках В.В. Хвойки в Киеве, а для придания пластине выпуклой формы — матрица (Корзухина Г.Ф., 1946, с. 53, 54; Рыбаков Б.А., 1948, с. 379; Макарова Т.И., 1975, с. 11). При наложении на матрицу трафарета с контурами предполагаемого рисунка, можно было оттиснуть на золотой пластине углубление — лоток для эмали. «Затем, — пишет Теофил, — …ты отрежешь им такую форму, которую ты захочешь заполнить эмалью… ты расположишь очень внимательно и тщательно эти листочки по своим местам и, прикрепив их с помощью мучного клея, поставишь над углями. Когда заполнишь одну часть, ты укрепи ее с чрезвычайной осторожностью, чтобы вся тонкая работа не расплавилась». Теофил не говорит здесь о самой сложной стадии операции, требующей совершенного владения рисунком.

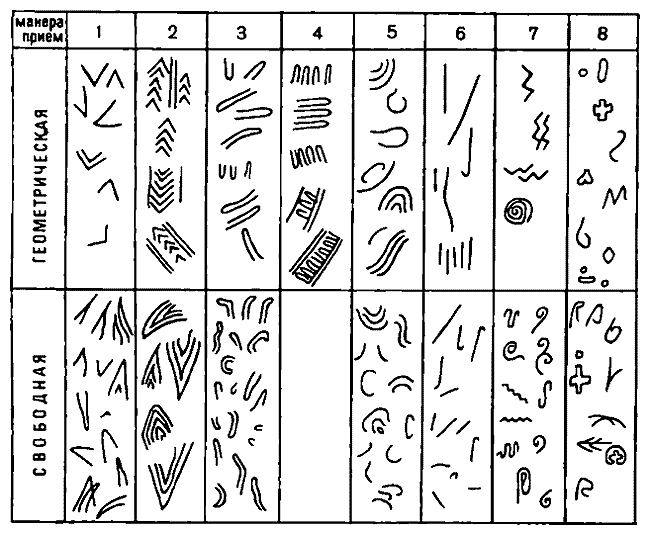

Византийские ювелиры достигли в этом непревзойденных высот. За их плечами была многовековая культура рисунка, уходящая корнями в античность. Они столетиями вырабатывали шаблон для изображения, например драпировок, складки которых убедительно передавали движения человеческой фигуры и ее контуры. Русские мастера восприняли от них определенные приемы, восемь вариантов которых четко прослеживаются на изделиях с эмалью. Это углы, ячейки, овалы и дуги, свободные прямые линии, зигзаги, спирали и различные орнаментальные фигуры (кресты, сердечки, круги и т. п.). При этом преобладают все-таки приемы выкладывания перегородок в виде углов и ячеек (рис. 8, 9).

Рис 8. Системы приемов для изображения одежд на украшениях с перегородчатой эмалью.

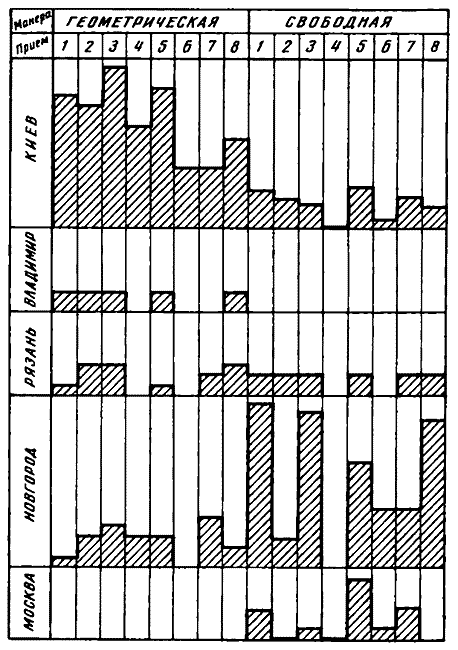

Рис 9. Диаграмма использования различных приемов изображения одежд на украшениях с перегородчатой эмалью.

2 мм по вертикали — одно украшение с использованием определенного приема.

Эти приемы так стабильны, что передача их «секрета» от мастера к ученику так же вероятна, как передача раз найденного рецепта эмали, тем более что сами по себе эти приемы не изобретение древнерусских мастеров: они восприняты ими от греков. Вероятно, мастер перед помещением перегородок в лоток придавал им нужную форму на специальном эскизе, выполненном, скажем, иглой на воске.

Следующий этап изготовления изделия — заполнение лотка с перегородками эмалевой массой. Для этого необходимо иметь различного цвета эмали, «которые ты приспособил для этой работы», — пишет Теофил. Эта фраза очень важна: она свидетельствует о наличии у мастера заранее приготовленной и проверенной эмали.

Судя по тому, что он советует испытать, одновременно ли плавятся эмали разных цветов, можно предположить, что их покупали где-то на стороне. Так делали эмальеры в России и в более позднее время. В Древней Руси эмаль могли покупать вначале у греческих мастеров, варивших мозаику для украшения храмов. Теофил с живостью очевидца описывает процесс подготовки эмали, конструкцию печи, разные этапы обжига изделия и ряд производственных тонкостей, отмечает случаи брака и способы его исправления. Сообщает он о заключительном процессе — полировке, этим искусством византийские эмальеры владели значительно лучше, чем русские.