Чем больше Руперт размышлял — тем неутешительней были выводы: «…я пришел к выводу, что жуткая разновидность этих существ, наиболее соответствовавшая моему случаю и походившая на мою фантастическую гостью, являлась разновидностью вампиров». В пределах оккультного знания вампирология вполне претендовала на последовательность, и отважный джентльмен четко аргументировал гипотезу, беспристрастно суммировав наблюдения: «Свидетельства, подтверждающие соответствие моего случая теории о вампирах, вкратце были таковы:

она появилась ночью, а это время, когда, согласно преданию, вампиры могут свободно передвигаться;

на ней был саван как следствие того, что она недавно вышла из могилы или гробницы; нет никаких неясностей в отношении одеяния, когда оно не имеет астральной или подобной природы;

ей потребовалась помощь, чтобы попасть в мою комнату, а это строго соответствует „этикету вампиров“, как выразился один скептически настроенный критик оккультизма;

она чудовищно торопилась покинуть мою комнату после того, как прокричал петух;

она была противоестественно холодной; ее сон был почти аномально глубоким, и, однако, она расслышала во сне петушиный крик.

Все это показывало, что она подчинялась тем же законам — пусть и не столь безоговорочно, — которые управляют людьми».

Чем неутешительней были выводы — тем больше Руперт тосковал о гостье. Он искал ее и, к дальнейшему расстройству, обнаружил: в крипте старой православной церкви, в забытьи, в гробу. Опять подводя итоги, эксперт по вампирологии нашел лишь дополнительные аргументы в пользу печальной теории: гроб; проникновение — сквозь двери и запоры — в любое помещение замка; специфические, бесшумные («хотя грациозные») движения в лунном свете.

Однако добросовестный джентльмен одновременно коллекционировал аргументы против собственной теории. Этих аргументов было немного, и тем не менее.

1) «Ее дыхание было сладким — сладким, как дыхание теленка» и было невозможно «поверить даже на миг, что такое сладкое дыхание может исходить из уст мертвеца».

2) Она была способна взывать к Богу.

3) Волшебный помощник тетушка Макелпи — несмотря на «духовное зрение» — не чувствовала никакой духовной опасности, грозящей любимому племяннику.

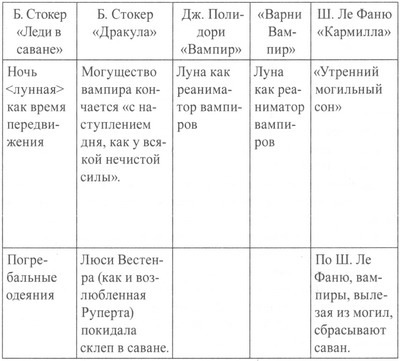

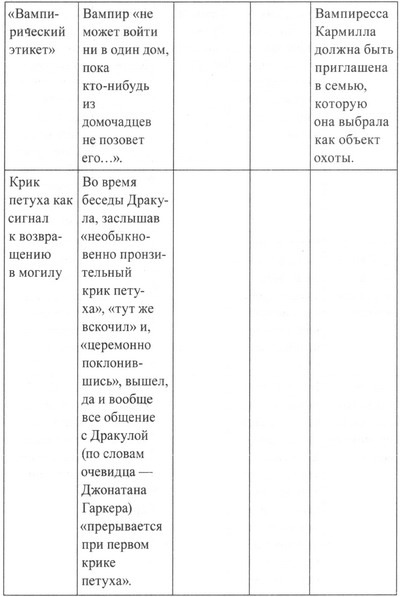

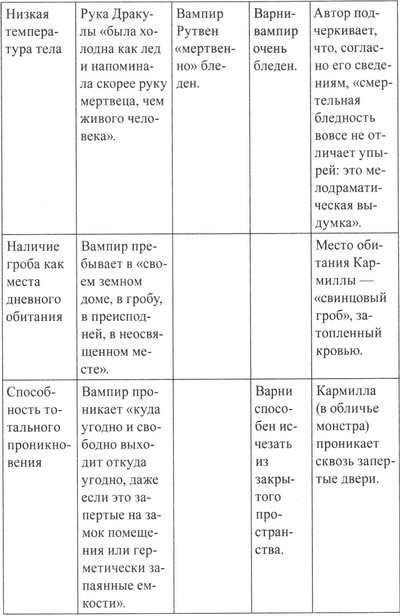

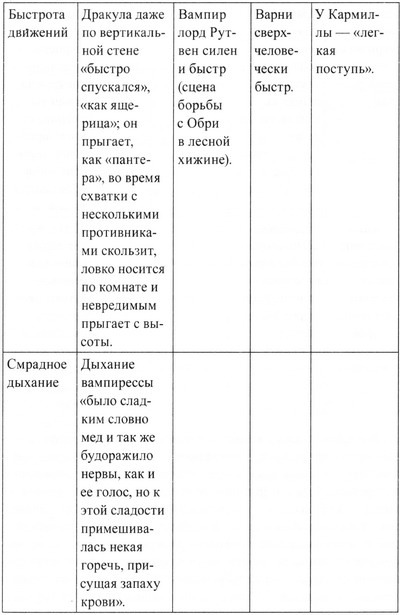

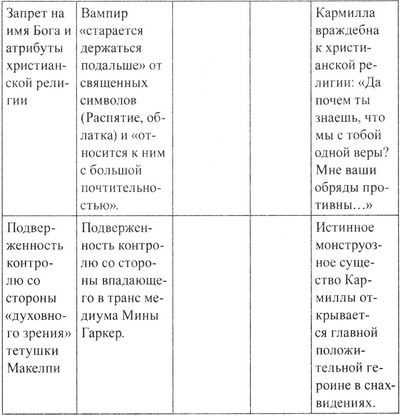

Данные вампирологии в романе «Леди в саване» — аргументы pro et contra, которые взвешивал Руперт — соблазнительно сравнить с версиями трех текстов, заведомо знакомых автору («Вампир» (1819) Дж. Полидори, анонимный роман-фельетон «Варни Вампир, или Кровавый пир» (1847), «Кармилла»), а также с «Дракулой».

Как видно, Стокер явно стремился не столько представить полный компендиум, сколько формализовать правила, намеченные в литературе ужасов, причем преимущественно в собственном первом романе. Еще в «Дракуле» он начал процесс превращения романтической схемы — демонический злодей не уступает способностями (и/или обаянием) протагонисту — в игру, где носители и добра, и зла действуют по четким правилам, к которым автор приобщает читателя. Во втором вампирическом романе — с его очевидной установкой на «зазубривание», на классификацию правил первого [18]— игра приобрела уже доминирующий характер. Впрочем, Стокер, повторяя законы вампирологии, повторяя правила игры (на то они и правила!), одновременно избегал самоповторов и во втором романе привел героя — после всех pro и contra— к результату, совершенно отличному от «Дракулы».

О воздушном флоте и балканском кризисе

Доблестный джентльмен полюбил вампирессу.

С одной стороны, Руперт Сент-Леджер подбирал доводы, апеллировал к науке, разуму. С другой, он сделал выбор, подчинившись чувству: «…голос разума умолкает под давлением страсти. Она может быть мертвецом или неумершей — вампиром, одной ногой стоящим в аду, а другой — на земле. Но я люблю ее; и что бы ни случилось, здесь или там, она — моя. С моей возлюбленной мы пройдем наш путь вместе, каков бы ни был итог и куда бы ни вел наш путь». Этот выбор неожиданно переключает жанровый ключ: роман ужасов становится политической утопией с элементами «фантастического сценария будущего» [19]и научной фантастики.

В четырех книгах (VI–IX) англичанин вместе с вампирессой и ее родственниками (аристократией Синегории) возглавляет национально-освободительную борьбу против турок, становится счастливым отцом, коронуется монархом благодарной страны, перед лицом австро-венгерской опасности («Австрия — у наших ворот») и при осторожном невмешательстве России (но с помощью Англии и в присутствии английского короля) инициирует Балку — конфедерацию Балканских стран. Последнее событие (которое завершает роман) датировано 1 июля 1909 г., т. е. близким политическим будущим.

Военная мощь Синегории и Балки базируется на могущественном воздушном флоте, о котором радеет Руперт, англичанин и балканский монарх. Это — вполне в духе Г. Уэллса. Е. И. Замятин в статье об Уэллсе (1922 г.) напористо акцентировал значение темы авиации для творчества английского фантаста и вообще современной литературы: «А Уэллс в романе „Спящий пробуждается“ уже слышал высоко в небе жужжание аэропланов, пассажирских и боевых, уже видел бои аэропланных эскадрилий, рассеянные повсюду аэропланные пристани. Это было в 1899 году. А в 1908 году, когда еще никому не приходило в голову всерьез говорить об европейской войне, — он в безоблачном как будто небе уже разглядел небывалые, чудовищные грозовые тучи. В этом году он написал свою „Войну в воздухе“. <…> Аэроплан — в этом слове, как в фокусе, для меня вся современность, и в этом же слове — весь Уэллс, современнейший из современных писателей». [20]

Стокер придумал Синегорию, поместив ее на Адриатическом побережье Балканского полуострова — по пути «из Триеста в Дураццо». Никакой балканской войны в 1890-х гг. не происходило (кроме быстрой войны Греции и Турции 1897 г., которая, впрочем, велась в Фессалии — на другом конце балканского региона), никакого поражения при Россоро балканские народы не терпели (возможно, «Россоро» — аллюзия на Косово <поле>, роковую для славянства битву 1389 г.). Однако политические события, которые развертываются в фантастическом романе Стокера, имеют реальную историческую основу. Это борьба народов Балканского полуострова за освобождение от Османской империи: ее окончательная фаза пришлась на 1878–1913 гг., причем в игру постоянно вмешивались великие державы, в том числе Россия и Великобритания.

В 1878 г. — после катастрофической для Турции войны с Россией — был заключен Берлинский трактат (значимо упомянутый в романе), который на несколько десятилетий определил ситуацию на Балканах. По этому договору турецкий султан сохранял в Европе Албанию и Македонию. Независимость (по-разному оформленная) была закреплена за Грецией, Сербией, Черногорией, Румынией, Болгарией. Хорватия и Словения входили в Австро-Венгерскую империю, она же оккупировала территорию Боснии и Герцеговины, которая официально еще принадлежала Стамбулу. Берлинский трактат был во многом направлен против России, собственно разгромившей Турцию в войне 1877–1878 гг., а его дипломатическим инициатором выступила Великобритания, озабоченная равновесием сил в мировой политике и опасавшаяся роста российского влияния.

Исходя из прагматических соображений, Россия уступила давлению европейских держав и подписала Берлинский трактат, но общественное мнение было возмущено, а старейшина славянофильства И. С. Аксаков оказался — за публичную критику официальной дипломатии — во владимирской ссылке. В качестве непримиримых врагов России отныне воспринимались Австро-Венгрия, корыстно заинтересованная в вытеснении России с Балкан, и Англия, которая «бескорыстно» руководствовалась общими стратегическими соображениями, а потому вызывала большую неприязнь.