И только «Венере-4» удалось дойти до поверхности планеты. Это случилось 18 октября 1967 года. Все маневры осуществлялись с ювелирной точностью. После 114-го сеанса связи станция, находившаяся четыре с лишним месяца в пути, перешла на автоматическую программу проведения последнего сеанса. Около 6 часов утра по московскому времени миниатюрные ракетные двигатели развернули ее для последнего припланетного сеанса связи, при котором использовалась направленная антенна. В 7 часов 34 минуты от орбитального отсека станции отделился спускаемый аппарат и нырнул в атмосферу. Затем в небе Венеры распустился парашют. Одновременно раскрылись антенны, и на Землю пошла информация, о которой веками мечтали ученые.

На поверхность Венеры мягко опустился драгоценный груз — научная лаборатория и вымпелы с золотым гербом Советской страны. Первая АМС появилась на территории иной планеты — первая в огромном ряду ее сестер, которым предстоит столь «близкое» знакомство с членами солнечной семьи.

Пройдут годы, и по трассам, проложенным автоматическими межпланетными станциями, устремятся к Марсу и Венере корабли с людьми. А автоматы-первопроходцы будут вести разведку удаленных планет солнечной системы.

Разговор с помощью «молнии»

Читатель, вероятно, догадался, что речь идет не о природном явлении, а о спутниках связи.

Все, конечно, знают, что есть спутники связи «Молнии» и другие. Они там высоко в небе что-то отражают, и мы на Земле эти сигналы принимаем — и все. Однако в действительности дело обстоит не так уж просто. Спутник-ретранслятор — это не зеркало с ушками, а небо — не стена в прихожей, на которую это зеркало можно точно навесить с помощью пары гвоздей. Вывод спутника связи — сложнейшая инженерная задача, которую нужно решить с высокой степенью точности. На советском спутнике «Молния» удалось, кроме того, справиться с еще одной важной проблемой — обеспечить постоянную направленность бортовых антенн на Землю. У советских спутников связи перед американскими то преимущество, что они имеют мощные передатчики (40 ватт), в то время как мощность передающих устройств у американцев в несколько раз меньше. Естественно, что при большой мощности передатчика значительно удешевляется наземная приемная сеть, стоимость которой составляет львиную долю стоимости всей системы. Дешевую и надежную наземную приемную станцию можно будет устанавливать даже в не очень крупных городах — именно тогда трансляция через спутники превратится в реально обоснованную и экономически целесообразную систему всемирной связи.

Но до этого предстоит решить еще немало проблем. Например, весьма существен выбор орбит спутников. Использование от трех до шести спутников, выведенных на синхронные экваториальные орбиты, имеет тот недостаток, что районы, достаточно удаленные от экватора, оказываются вне досягаемости. Для спутников «Молния» была выбрана эллиптическая орбита с высотой апогея 40 тысяч километров в северном полушарии и периодом обращения 12 часов. Совершая два витка в сутки, «Молния» обеспечивает связь как на территории СССР, включая полярные районы, так и на территории многих стран Европы, Азии и других континентов. Уже сейчас у нас в стране работает сеть станций «Орбита», принимающих передачи программ Центрального телевидения, транслируемых через спутник «Молния-1».

Эксперименты продолжаются. Успешно проведен обмен программами цветного телевидения через Космос между Москвой и Парижем, ведутся двусторонние телефонные переговоры Москва — Космос — Владивосток. Правда, собеседникам на собственном опыте пришлось убедиться, что скорость распространения электромагнитных колебаний не бесконечная — слово летело в Космос целую четверть секунды, но это не мешало нормальной телефонной беседе, тем более что слышимость была лучше, чем бывает иногда при разговоре московских абонентов.

У связных спутников большое будущее: можно не сомневаться, что они будут использоваться не только для дальней связи между наземными пунктами, но и для связи с самолетами, кораблями, обитаемыми орбитальными станциями и космическими кораблями, летящими к другим планетам. Пролетая над материками и странами, спутники связи помогут народам лучше узнать друг друга, чем сослужат неоценимую службу делу взаимопонимания и прочного мира.

Если взглянуть на ураган свысока

По своей популярности среди остряков метеорологи, вероятно, не уступают управдомам. Над ними подшучивают все, кому не лень, начиная с туристов, укладывающих рюкзаки, и кончая конферансье, собирающимся на пенсию. И мало кто знает, сколь трудна их работа, которая в чем-то сродни труду криминалистов…

Преступник скрылся, почти не оставив следов. Его случайно видели несколько человек, чьи показания могут оказаться решающими. Каждый свидетель — в меру своей наблюдательности — опишет преступника, сообщив его приметы. Так возникнет словесный портрет, на основании которого профессионал художник воссоздает облик разыскиваемого лица. Нарисовать-то он нарисует, а вот будет ли сходство с оригиналом — это уж как повезет.

Метеорологи, к счастью, не имеют дела с преступлениями — неразумную природу не обвинишь в злонамеренных действиях. Их задача — если не предупредить (этого пока делать не научились), то по крайней мере предугадать, как поведет себя слепая стихия погоды. Но нелегко быть пророком, если не хватает информации. А ведь служба погоды имеет дело, по существу, с тем же всего лишь словесным портретом. Она получает сведения из разных мест и все-таки сидит на голодном пайке. Даже если бы метеостанции по всей планете отстояли бы друг от друга на расстоянии 100 километров (а такая сеть есть только в самых населенных районах), и тогда 90 процентов облачного покрова Земли оставались бы недоступны для наблюдения.

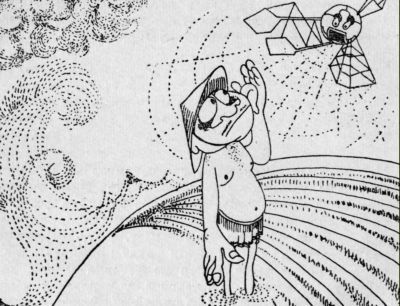

Авторитет пророков погоды сейчас начинает возрастать. Их предсказания теперь берутся с неба — в самом прямом и отнюдь не ироническом смысле слова. На орбиты выведены разведчики, собирающие сведения об облаках, — метеорологические спутники. Как и все рукотворное в Космосе, метеоспутники подчиняются закону: «Максимум возможностей на килограмм веса». Поэтому солидная «метеолаборатория плюс телецентр» напоминают изящную серебристую бабочку. Едва спутник выходит на орбиту, как раскрываются крылья солнечных батарей, которые все время стараются стать перпендикулярно солнечным лучам, чтобы обеспечить максимум электроэнергии. Солнечные батареи питают все бортовое оборудование спутника.

Телевизионные камеры включаются, как только Солнце покажется из-за горизонта, и работают весь «спутниковый» день. Отдыха спутнику не положено. Во время «спутниковой» ночи инфракрасная аппаратура дает изображение, которое потом с помощью особых систем преобразуется в карту облачности.

Кроме снежного покрова, облачности и ледовых полей, спутник обращает внимание и на потоки радиации, отраженной и излучаемой системой «Земля — атмосфера». В его бортовом хозяйстве множество электронных запоминающих и передающих устройств, которые помогают сохранить сведения и передать их наземным службам. И на все это им дается только полтора часа.

Когда спутник завершает очередной патрульный виток, информация, полученная во время предыдущего, уже должна быть обработана. После этого ее передают по прямым проводам всем заинтересованным районам и странам.

В Советском Союзе создана экспериментальная система «Метеор». Она состоит из находящихся на орбитах метеорологических спутников и пунктов сбора, обработки и распространения метеорологической информации, которая используется оперативной службой погоды в интересах народного хозяйства и для международного обмена.