Спокойно, снимаем!

Почти сто лет назад Жюль Верн послал своих героев на Луну. Но когда вагон-снаряд, пущенный из пушки, достиг невидимой с Земли стороны Луны, тут даже мастер фантазии решил, что самое лучшее — скрыть загадочное полушарие в глубоком мраке от глаз путешественников. «Астрономы полагают, — говорится в романе „Вокруг Луны“, — что невидимое полушарие Луны по своему устройству совершенно сходно с видимым… Но что, если атмосфера существует именно на той стороне? Что, если воздух и вода породили жизнь на этих материках? Что, если там еще существует растительность? Что, если благодаря всем этим условиям там живет и человек? Сколько интересных вопросов можно было бы разрешить, если бы хоть одним глазком взглянуть на невидимое полушарие! Сколько загадок было бы разгадано на основании подобных наблюдений! И какое было бы наслаждение хоть мельком полюбоваться миром, доселе скрытым от человеческих взоров!..»

Это наслаждение доставила людям советская межпланетная станция, которая в октябре 1959 года обогнула Луну, сфотографировала ее и передала изображение на Землю.

Как же был сделан этот снимок?

Помните оснащение экспедиции астронавтов, посланных в пушечном ядре на Луну? Подзорная труба, секстант, термометр… Вот и все. А весил вагон-снаряд почти 8 тонн.

В тридцать раз легче была межпланетная станция.

Ее вес 278,5 килограмма. А сколько на ней разместилось разнообразной аппаратуры, приборов! Крошечных, но таких совершенных!

Чтобы измерить температуру за бортом, герои Жюля Верна выбрасывали термометр наружу на бечевке. При этом они едва не превратились в ледяные статуи от хлынувшего в щель страшного холода.

На межпланетной станции все делалось автоматически. Огибая Луну за сотни тысяч километров от Земли, станция по радио получила команду: «Начать фотографирование». И тотчас ракетные двигатели повернули станцию таким образом, что фотообъективы нацелились на Луну. Откинулась крышка, и фотоаппарат начал съемку. Пленка поползла к двум объективам. Приборы рассчитывали и ставили нужную выдержку. А фотолаборатория-автомат обработала пленку, проявила ее, закрепила, высушила.

Автоматическая станция уже летела к Земле, когда поступил приказ: «Начать телепередачу!»

Мощность телевизионного передатчика была очень небольшая — всего несколько ватт, во много тысяч раз слабее мощности земных станций. А эти слабые сигналы должны были пройти 470 тысяч километров. И все же они не затерялись. Их принимали и усиливали на Земле. И изображение, которое появилось на экране, было очень четким. С него и сделали известные всем снимки.

Теперь, рассматривая первую в мире карту лунного полушария, мы видим на ней родные, близкие нам имена и названия.

20 июля 1965 года автоматическая станция «Зонд-З» почти не оставила «белых пятен» на обратной стороне Луны. Всего лишь полтора миллиона квадратных километров (из 19 миллионов, которые составляют обратную сторону Луны) остались недоснятыми. Обратная сторона разительно отличается от видимой. Там очень мало морей, зато гораздо чаще встречаются мореподобные впадины — талассоиды; дно этих впадин сплошь усеяно кратерами. Обнаружены также удивительные цепочки кратеров, поперечники которых 10–30 километров. Эти цепочки тянутся на сотни километров.

«Зонд-З» сфотографировал, кроме того, часть видимой стороны Луны и ряд районов, снятых «Луной-3». Это позволило «привязать» вновь открытые объекты к общей селенографической карте.

Передав на Землю полученные изображения, «Зонд-З» продолжил свой путь в глубины солнечной системы.

Говорит и показывает Луна

31 января 1966 года мощная советская ракета-носитель вывела на околоземную орбиту тяжелый спутник. Не успел он завершить полный оборот вокруг Земли, как были выключены двигатели последней ступени, которые разогнали станцию до скорости, близкой ко второй космической. Вес станции, когда она легла на лунный курс, составлял 1583 килограмма.

1 февраля была произведена коррекция траектории, и уже ничто не могло приостановить неукротимый бег «Луны-9». Впереди была Луна! Время от времени земные станции слежения проводили сеансы связи с «девяткой», чтобы удостовериться в нормальном функционировании всех бортовых систем.

3 февраля в 16 часов на станцию были переданы исходные данные для торможения и программа спуска. Скорость станции в этот момент равнялась 2,6 км/сек. Такое стремительное движение станции предполагало и стремительный разворот действий. Станция повернулась тормозным двигателем к Луне, и, когда до поверхности оставалось 75 километров, он был включен и за 48 секунд погасил скорость до нескольких метров в секунду, то есть до скорости бегущего человека. В непосредственной близости от лунного грунта автоматическая станция отделилась от тормозной двигательной установки, чтобы прилуниться на нетронутом ландшафте. В момент соприкосновения с грунтом сработали амортизирующие устройства, которые окончательно погасили скорость, и «Луна-9» замерла на поверхности нашего естественного спутника. В это время над Луной взошло Солнце. Ювелирная точность, с которой проводились все маневры, позволила произвести посадку вблизи утренней части лунного терминатора, то есть на границе дня и ночи. Лунным утром наиболее благоприятны температурные условия для работы станции и, кроме того, лучшая контрастная видимость.

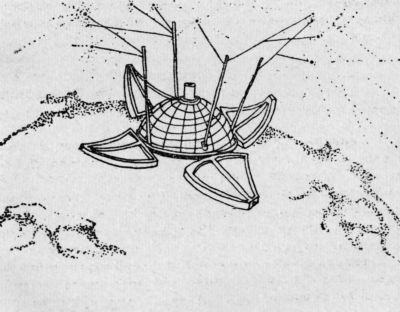

Сразу после посадки, подобно долькам надрезанной кожуры апельсина, раскрылись лепестки защитной оболочки и мягко опустились на грунт, удерживая станцию в нужном положении. Раскрылись антенны, и уже через 4 минуты 10 секунд после посадки начался первый радиосеанс связи с Землей. Герметичный корпус, из основания которого выходят лепестки, надежно защищал аппаратуру (радиосистему, телесистему, систему терморегулировки, источники энергопитания). Головка телекамеры, расположенная на высоте 60 сантиметров над лунной поверхностью, обеспечивала видимость в радиусе 1,5 километра. Вблизи своего основания камера «видела» детали так же четко, как человек с высоты своего роста. Телеглаз менял чувствительность в зависимости от освещения. Станция, располагаясь на пологом склоне, была наклонена на восток, в сторону восхода Солнца, и смотрела немного вниз. Полная панорама (6 тысяч строк) передавалась за 100 минут.

Телевизионные изображения передавались в течение трех сеансов.

Во время первого сеанса телепередачи Солнце находилось на высоте в 7 градусов над поверхностью Луны. Тени были длинные, обнаруживая малейшие неровности, но при этом терялись многие детали. Ко времени второго сеанса высота Солнца достигла 13 градусов, и длина теней уменьшилась вдвое. Наиболее эффектна панорама третьего сеанса, когда высота Солнца составляла 27 градусов: тени еще достаточно хорошо подчеркивают впадины и выступы с крутыми краями.

«Луна-9» провела 7 сеансов радиосвязи общей продолжительностью в 8 часов 5 минут, 3 сеанса телесвязи, передав на Землю огромное количество информации.

24 декабря в 21 час 01 минуту на поверхность Луны совершила посадку еще одна АЛС (автоматическая лунная станция) — «Луна-13». Опыт, накопленный при запуске АЛС «Луна-9», дал возможность внести усовершенствования в конструкцию новой станции. «Луна-13» имела 4 лепестковые и 4 штыревые антенны, телевизионное устройство и два механизма выноса приборов. Измерения, проведенные с помощью грунтомера, а также величина перегрузки, возникающей при посадке АЛС, позволили сделать очень важные выводы о механических свойствах лунного грунта. Измерения показали, что плотность лунного вещества на поверхности не превышает одного грамма на кубический сантиметр.

«Луна-13» опустилась в западной части океана Бурь на обширной равнине «морского типа», в 400 километрах от места посадки «Луны-9». Для ученых возможность сравнения данных, полученных «Луной-9» и «Луной-13», открывает широкое поле деятельности для уточнения возникающих гипотез, создания новых теорий и т. д.