Проявляющее вещество восстанавливает галогенид серебра на экспонированных участках светочувствительного слоя до металлического серебра. Свойства П. ф. определяются главным образом природой проявляющего вещества. Поскольку проявляющие вещества работоспособны обычно в щелочной среде. П. ф. содержат щёлочи, которые создают и поддерживают требуемое значение водородного показателя (pH) и тем самым ускоряют процесс проявления. П. ф., содержащие едкую щёлочь, обычно характеризуются значениями pH 12—13, соду и поташ — 10—11, буру — 8—9. Особенно энергичны П. ф. с едкой щёлочью, но они быстро теряют активность в процессе проявления. Сохраняющее вещество (консервант) предохраняет П. ф. от быстрого окисления кислородом воздуха, а также регенерирует активность проявляющего вещества. Противовуалирующее вещество препятствует быстрому росту вуали фотографической в процессе проявления.

П. ф. общего назначения содержат указанные вещества в следующих количествах (в молях на 1 л раствора):

проявляющее вещество..........................0,05

карбонат натрия или калия....................0,2—0,3

сульфит натрия.........................................0,2

бромид калия...........................................0,004—0,04.

В состав П. ф. могут входить и др. вещества: Na2 SO4 — предотвращает размягчение эмульсионного слоя при высокотемпературном проявлении; полиэтиленгликоль — повышает скорость проявления; растворители галогенидов серебра (например, роданид калия) — для снижения зернистости; различные смачиватели — для равномерности действия проявителя; и т. д.

Кроме П. ф. общего назначения, существуют специальные проявители, например: мелкозернистые и выравнивающие (низкая щёлочность, повышенное содержание сульфита натрия); быстрые и сверхбыстрые (высокая щёлочность, повышенное содержание всех компонентов); работающие при высоких и низких, температурах.

П. ф. для проявления многослойных цветных кино- и фотоматериалов имеют тот же принципиальный состав, но в качестве проявляющего вещества содержат производные парафенилендиамина .

П. ф. для т. н. физического проявления содержат проявляющее вещество, сульфит натрия и растворимую соль серебра (обычно AgNO3 ). В процессе проявления AgNO3 восстанавливается до мелкодисперсного порошка металлического серебра, которое избирательно осаждается на экспонированные участки светочувствительного слоя. Полученное изображение обладает тонкой структурой зерна и малыми оптическими плотностями.

Лит.: Микулин В. П., Фотографический рецептурный справочник, 4 изд., М., 1972. См. также лит. при ст. Проявление фотографическое .

В. И. Шеберстов.

Проявление фотографическое

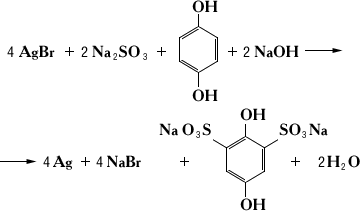

Проявле'ние фотографи'ческое, превращение скрытого фотографического изображения , возникшего в светочувствительном слое кино- и фотоматериалов под действием света или др. излучения, в видимое. При П. ф. самых распространённых галогенидосеребряных светочувствительных материалов ионы серебра под действием проявителя фотографического восстанавливаются до металлического серебра. Принято различать два типа П. ф. этих материалов: «химическое» и «физическое» (названия условны). При «химическом» проявлении серебро восстанавливается из галогенидов серебра эмульсионных кристаллов светочувствительного слоя; при «физическом» проявлении — из растворимой соли серебра (обычно AgNO3 ), входящей в состав проявителя. При «химическом» П. ф. органическим проявляющим веществом процесс проявления может быть приближённо изображен (на примере гидрохинонового проявления) суммарным уравнением:

(проявление цветных светочувствительных материалов происходит несколько иначе). В процессе П. ф. расходуются проявляющее вещество , сульфит натрия и щёлочь проявителя. Одновременно в проявителе накапливаются ионы брома, тормозящие процесс. П. ф. — избирательный процесс, скорость которого на экспонированных участках светочувствительного слоя значительно выше, чем на неэкспонированных. Разница в скоростях объясняется наличием в экспонированных эмульсионных зёрнах галогенида серебра зародышей металлического серебра, выполняющих роль гетерогенного катализатора процесса проявления. В результате этого за время нахождения светочувствительного материала в проявителе полностью проявляются эмульсионные зёрна, содержащие такие зародыши, а не содержащие их остаются непроявленными.

В случае «физического» проявления зародыши металлического серебра в светочувствительном слое также служат катализатором восстановления нитрата серебра проявителя. Один из вариантов «физического» проявления заключается в следующем: экспонированный светочувствительный материал подвергают фиксированию фотографическому, в результате чего в нём остаются только зародыши металлического серебра. После погружения отфиксированного материала в проявитель нитрат серебра последнего восстанавливается до металлического серебра, которое кристаллизуется на зародышах. Описанный метод позволяет получить изображение с чрезвычайно тонкой структурой зерна. «Физическое» проявление применяется главным образом для технических целей.

Лит.: Шеберстов В. И., Химия проявителей и проявления, 2 изд., [М.], 1941; Кириллов Н. И., Основы процессов обработки светочувствительных материалов, М., 1954; Ляликов К. С., Теория фотографических процессов, М., 1960; Шашлов Б. А., Шеберстов В. И., Теория фотографического процесса, М., 1965; Блюмберг И, Б., Технология обработки фотокиноматериалов, 2 изд., М., 1967; Миз К., Джеймс Т., Теория фотографического процесса, пер. с англ., Л., 1973.

В. И. Шеберстов.

Проявляющие вещества

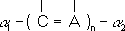

Проявля'ющие вещества', химические восстановители, с помощью которых происходит восстановление галогенидов серебра светочувствительных слоев кино- и фотоматериалов до металлического серебра при проявлении фотографическом . П. в. являются основной частью проявителей фотографических . В качестве П. в. могут быть использованы лишь те соединения, которые способны избирательно восстанавливать соединения серебра экспонированных участков светочувствительного слоя, т. е. обеспечивать при проявлении существенно большую скорость восстановления экспонированных участков по сравнению с неэкспонированными. В противном случае получаемое изображение будет сплошь покрыто вуалью фотографической . По химической природе П. в. могут быть органическими (например, гидрохинон ) или неорганическими веществами (например, ванадиевые соединения и комплексные соединения двухвалентного железа). Наибольшее значение имеют органические П. в., в молекулу которых входит группировка

a1 —(С=А) n — a2 , где a1 и a2 — группы —ОН, —NH2 , —NHR, —NR2 (R — алкил или др. заместитель), n — нуль или малое целое число, С — атом углерода, А — атом углерода или азота. Исключение из этой формулы составляет фенидон , обладающий слабой проявляющей способностью. В некоторых случаях скорость проявления, достигаемая при помощи смеси П. в., выше суммы скоростей проявления этими же П. в. по отдельности. На этом свойстве (супераддитивности) основано создание смесевых проявителей (метол-гидрохиноновых и фенидон-гидрохиноновых), которые имеют очень широкое применение. Следующие П. в. применяются также и по отдельности: гидрохинон проявляет контрастно в щелочной среде при водородном показателе (pH) ³ 10,5; метол проявляет мягко в нейтральной и щелочной средах; амидол проявляет мягко во всех средах и образует мелкое зерно; пирокатехин и пирогаллол обладают дубящими свойствами; парафенилендиамин — мелкозернистый проявитель; диэтилпарафенилендиамин — для цветной фотографии; парааминофенол проявляет очень медленно, но высококачественно, без вуали.