Лит.: Дубинский И., Примаков [1897—1937], М., 1968.

Примаков Евгений Максимович

Примако'в Евгений Максимович (р. 29.10.1929, Киев), советский экономист-международник и историк, член-корреспондент АН СССР (1974). Член КПСС с 1959. Окончил Московский институт востоковедения (1953). В 1953—62 работал в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению; в 1962—70 обозреватель, заместитель редактора газеты «Правда» (по отделу стран Азии и Африки). С 1970 заместитель директора института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Автор многих работ, в которых рассматриваются экономические, политические и социальные процессы в Египте и др. арабских странах, исследуются качественно новые явления и тенденции в отношениях между развивающимися странами и империалистическими государствами, даётся анализ некоторых теоретических проблем современного мирового развития. Ответственный редактор и один из авторов ряда коллективных трудов («Международные конфликты», 1972, «Энергетический кризис в капиталистическом мире», 1975, и др.). Премия Насера (1975).

Соч.: Страны Аравии и колониализм, М., 1956; Египет: время президента Насера, М., 1974 (совм. с И. П. Беляевым) и др.

Приманки

Прима'нки в защите растений, разнообразные вещества для привлечения главным образом вредных грызунов и насекомых с целью их истребления. Применяются пищевые П. и аттрактанты . Биологическая основа использования пищевых П. — знание характерных особенностей питания, поиска и приема пищи у различных видов вредителей, аттрактантов — изучение механизмов испускания, распространения и восприятия насекомыми особых веществ (феромонов). П. бывают неотравленные (например, приманочные культуры), отравленные (с добавлением пестицидов — зооцидов , инсектицидов и некоторых др.), микробные (пропитанные культурой болезнетворных бактерий, вызывающих тифоподобные заболевания грызунов). П. могут быть влажные, полусухие, сухие. В качестве субстрата в П. применяются измельченные листья растений, сено, солома, зерно, жмыхи, отруби, иногда навоз (против саранчовых). Для закрепления нерастворимых ядов на П. используют жидкие масла — прилипатели (подсолнечное, хлопковое и др.).

Приготовление отравленной П. должно быть безвредным для людей; проводится на открытом воздухе в специально отведённых местах, изолированных от домашних животных. П. разбрасывают по полю (против медведки, саранчовых), раскладывают в норы или вблизи нор (против сусликов, полёвок, водяных крыс — в поле и садах; против мышей и крыс — в складах, жилых помещениях, на животноводческих фермах). Средняя норма отравленной П. на одну нору 1—2 г, на 1 м2 помещения или закрытого грунта 0,5—5,0 г, на. 1 га площади 30—40 кг.

Лит.: Поляков И. Я., Вредные грызуны и борьба с ними, 2 изд., Л,, 1968; Берим Н. Г., Химическая защита растений, 2 изд., Л., 1972.

Б. Ю. Фалькенштейн.

Примас

Прима'с (лат. primas — первенствующий, главный, от primus — первый), в католической и англиканской церквах титул главнейших епископов в той или иной стране (например, во Франции: архиепископ Руана — П. Нормандии, архиепископ Бордо — П. Аквитании и др.; в Великобритании: архиепископ Кентерберийский — П. Великобритании, архиепископ Йоркский — П. Англии).

Примат

Прима'т (лат. primatus — первое место, старшинство, от primus — первый), первичность, первенствующая роль, преобладание, главенство, преимущественное значение, например П. производства средств производства над производством средств потребления.

Приматология

Приматоло'гия, раздел зоологии , изучающий приматов , их анатомию, эмбриологию, физиологию, происхождение, систематику, распространение и образ жизни.

Приматы

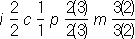

Прима'ты (Primates), отряд млекопитающих. Большинство учёных подразделяет их на 2 подотряда: полуобезьяны и обезьяны . Размер тела от 13—15 см (мышиные лемуры и карликовые игрунки) до 175 см и более (горилла стоя); весят от 60—100 г (мышиные лемуры) до 180 кг, а в неволе — и более (горилла). У большинства П. имеется хвост; у одних он длиннее тела, у других короче или примерно такой же длины; у некоторых очень короткий (у индри, толстого лори, мандрила, лапундеров) или отсутствует (у тонкого лори, магота, человекообразных обезьян). Волосяной покров хорошо развит, часто густой; у полуобезьян — с подшёрстком. У многих П. шерсть и лишённые волос участки кожи ярко окрашены. Глаза карие или жёлтые. У всех обезьян конечности пятипалые, хорошо развитые; имеется ключица; локтевая и лучевая кости не срастаются между собой. Большие пальцы подвижны и у многих П. противопоставляются др. пальцам. Концевые фаланги пальцев имеют ногти (исключение — тупайи). У П., имеющих когтевидные ногти (игрунковые) или когти на некоторых пальцах, большой палец всегда с плоским ногтем. Лишь у немногих П. большой палец редуцирован. Конечности обычно длиннее позвоночного столба; только у тупай, лориевых и игрунковых они несколько короче. В связи с жизнью на деревьях у П. хорошо развиты органы зрения и слуха; обоняние редуцировано, имеются только 3—4 носовые раковины. Глаза более или менее направлены вперёд, глазницы отделены от височной ямы костным кольцом или перегородкой (у долгопятов и обезьян). На мордочке у низших П. 4—5 пучков осязательных волос — вибрисс , у высших — лишь 2—3. Кожные гребешки (папиллярные линии) у полуобезьян имеются на ладонях и подошвах только на подушечках, а у обезьян и человека — на всей их поверхности. Головной мозг у полуобезьян с малым количеством борозд и извилин, сильно развиты обонятельные доли, мозжечок неполностью прикрыт полушариями. У обезьян, как и у человека, большие полушария мозга — с многочисленными бороздами и извилинами (лишь у игрунковых их мало) и прикрывают мозжечок; обонятельные доли выражены слабо, зрительные области хорошо развиты. Зрение большей частью бинокулярное (у обезьян и человека, кроме того, и цветовое). У большей части П. лицевой отдел черепа удлинённый. Зубная система гетеродонтная (резцы, клыки, премоляры, моляры) и дифиодонтная (зубы молочные и постоянные). Большие коренные зубы с 3—5 бугорками. Количество зубов у человека и узконосых обезьян 32, у цепкохвостых и большинства полуобезьян 36. Зубная формула (см. Зубы ) у большей части П. следующая:

.

Современных П. около 200 видов; распространены главным образом в тропических и субтропических лесах Африки (включая Мадагаскар), Азии, на многих островах Малайского архипелага, в Центральной и Южной Америке.

П. живут главным образом на деревьях, но есть полуназемные и наземные формы; держатся стадами, реже парами или поодиночке. Пища смешанная, но с преобладанием растительной; реже питаются лишь насекомыми. Желудок простой, у некоторых растительноядных видов (тонкотелы) сложный. Размножаются П. круглый год; самки рождают 1 детёныша, у низших — 2—3; у большей части имеется одна пара сосков, у многих полуобезьян — 2— 3 пары (например, у тупай, некоторых лемуровых и лориевых, у долгопятов).

Происхождение П. Предками П., вероятно, были примитивные насекомоядные млекопитающие, сходные с современными тупайями. Наиболее древний представитель этой исходной группы — залямбдалестес; его неполный череп, кисти и стопы найдены в верхнемеловых отложениях Монголии. Древнейшие П. в меловом периоде начали расселяться из Азии в Америку, Европу и Африку. От них произошли различные лемуроиды и тарзиоиды, многочисленные остатки которых известны из палеоценовых и эоценовых отложений Европы и Северной Америки. Широконосые и узконосые обезьяны произошли, очевидно, от примитивных долгопятов. Предки американских широконосых обезьян, возникших независимо от узконосых обезьян Старого Света, проникли из Северной Америки через Центральную в Южную, где развивались длительное время и приспособились к жизни на деревьях. Ископаемые человекообразные обезьяны появились лишь в олигоцене. Наибольший интерес представляют остатки разных видов дриопитеков из миоценовых отложений Европы, которых считают общими предками человекообразных обезьян и человека.