Арабы применили свой «жидкий огонь» после 835 г., но неизвестно, использовали ли они византийские формулы, полученные в результате шпионажа или бегства к ним стратига Евфимия в 827 г., или же они самостоятельно разработали собственный состав. В трактате XII в., написанном арабским автором аль-Тарсуси для Салах ад-Дина, описывается версия греческого огня под названием нафт (от слова нафта), изготовленная на основе нефти с добавлением серы и различных смол[1334].

Закат морского могущества Византии. Оценить роль военного флота в истории Византийской империи достаточно непросто. Арабская угроза с VII по X в. заставляла византийцев содержать сильный флот, который сыграл важнейшую роль в успешной защите Константинополя во время двух арабских осад города. На протяжении всего этого периода военно-морские операции были неотъемлемой частью арабо-византийского противостояния, продолжавшегося вплоть до конца X в.

В то же время, как и в Римской империи, византийский военный флот, даже в период своего наивысшего расцвета, в значительной степени играл второстепенное значение по сравнению с сухопутными войсками. Этот факт наглядно иллюстрируется относительно скромным положением командующих флотами в императорской иерархии.

Ясно, однако, что постепенное снижение византийской морской мощи в X и XI вв., когда Империя начала уступать на море Венеции и Генуе, имело в будущем важное значение в судьбе Византии. Успех Четвертого крестового похода, который разрушил основы византийского государства, был в значительной степени обусловлен абсолютной беззащитностью Империи на море[1335]. Процесс ослабления морской мощи был инициирован самой Византией, когда в XI столетии греки все чаще стали использовать итальянцев, чтобы отстаивать свои позиции на западе во время борьбы с арабами на востоке. Итальянские республики получали большую прибыль, действуя в качестве торговых посредников между Империей и Западной Европой. Это способствовало эмансипации итальянских республик, которые начали проводить свою собственную политику, а с конца XI в. перешли к эксплуатации и прямому грабежу Империи.

ГЛАВА VI

ВИЗАНТИЙСКАЯ АРМИЯ В X–XII ВВ

1. РЕФОРМЫ И ЭВОЛЮЦИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ АРМИИ НОВОГО ТИПА В X В

«…Τοὺς γὰρ προς πόλεμον ἑτοίμους μᾶλλον ἀγωνιῶσιν οι βάρβαροι»

(«… Варвары боятся больше тех, кто готов к войне»)

(Maur., VIII В, 60).

Если вначале фемы были просто группами провинций, в которых базировались различные войска, то около 700–730 гг. они приобрели определенную географическую идентичность (ссылки, например, делались на «области такой и такой фемы»), а к концу VIII в. на базе фем начали создаваться некоторые элементы администрации, хотя продолжали еще существовать позднеримские провинции. К середине IX в., как свидетельствуют наши источники, фема имела и административную и военно-административную структуру, которая быстро заменила собой остатки позднеримских управленческих структур, и стратиг фемы был не только верховным представителем военной власти, но и контролировал финансовых и судебных чиновников[1336]. Количество фем с процессом стабилизации политической ситуации в Византии во время правления императоров Льва III и Константина V увеличивается, а их внутренняя организация совершенствуется, особенно в сфере логистики. Начиная с конца VIII в. — с восстановлением власти Империи над балканскими территориями — там также создаются фемные округа[1337].

В IX столетии Византия вновь начинает проводить наступательную внешнюю политику на востоке. Это способствует тому, что вся военная система Империи на протяжении X в. претерпевает значительные изменения.

Как уже отмечалось, в период формирования фемной системы обязанность военной службы была возложена на стратиотов — многочисленную группу свободного земледельческого населения. Из них и формировались провинциальные военные отряды. Для того чтобы быть причисленным к сословию стратиотов, необходимо было владеть земельным участком или иным имуществом определенной стоимости. Именно тогда главы некоторых семей, принуждаемых к военной службе, были записаны в военных регистрах и названы стратиотами. Они должны были либо сами участвовать в военных действиях, либо выставить вместо себя заместителя, которого обеспечивали содержанием и вооружением. В любом случае они снабжали своего заместителя содержанием и вооружением бойца взамен некоторых налоговых льгот. В византийском крестьянстве наряду со «стратиотскими» появляются и «гражданские» семьи. Выше уже говорилось, что наделы стратиотов не были освобождены от обязательного налогообложения, как и прочие земельные владения в Византии. Однако по сравнению с другими категориями крестьянства стратиоты имели ряд льгот и привилегий. В мирное время стратиоты занимались ведением собственного хозяйства. Во время войны они обязаны были по приказу фемного стратига являться в указанное для сбора войск место. Все вооружение, амуницию, лошадей стратиоты приобретали за свой счет. По окончании военных действий фемные контингенты распускались и стратиоты возвращались к своему хозяйству[1338].

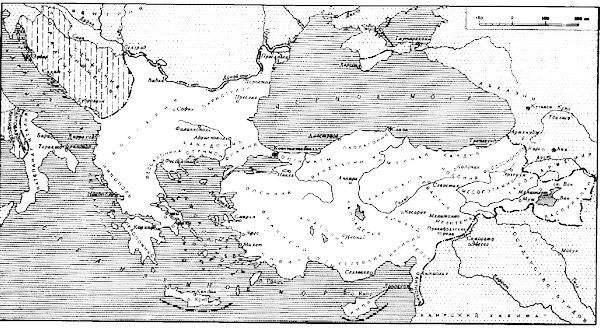

Рис. 123. Византийская империя в 1025 г.

Воспроизведено по: История Византии / Под ред. С. Д. Сказкина. Т. 2. С. 209.

Для правильного функционирования подобная система должна была соответствовать модели, которую представляет нам «Тактика» Льва VI. Стратиот должен был быть «зажиточным», или, как говорит «Житие св. Луки», «самодостаточным», чтобы семья могла его вооружить, содержать и в то же самое время продолжать обрабатывать его землю. Положение «стратиотских семей» улучшалось предоставлением важных налоговых льгот. С другой стороны, офицеры фемной армии должны были рекрутировать небольшое ядро отборных стратиотов, пригодность к военной службе которых определялась их физическими и моральными качествами.

Таким образом, начиная с эпохи формирования фемного строя и на протяжении всего X в. соединялись два различных принципа комплектования армии: один один налагал груз принудительной военной службы на часть населения, другой предоставлял военным командирам некоторую свободу набора. Но уже император Лев VI хорошо осознает, что реальность очень отличалась от идеальной модели. Стратиоты все больше и больше беднели, поэтому их оружие и снаряжение находились в нелучшем состоянии. «Стратиотские семьи», плохо защищенные своим статусом и гарантией освобождения от налогов, все больше и больше стремились уклониться от выполнения своих обязанностей и смешаться с массой обедневших крестьян. Наконец ядро элитных солдат фемного войска, по крайней мере на границе, начинает вербоваться в большинстве своем из «профессионалов», очень часто армянских переселенцев, которых надо было вооружить. Эта обязанность ложилась на плечи «богатых» фемных стратиотов.

Проблемы функционирования фемной организации привели, мы точно не знаем когда, но, скорее всего, в середине X в., к реформе. Недатированная Новелла Константина VII Багрянородного определяет ее как укрепление «бывшего ранее обычая» (Jus., II, Р, 234–237)[1339]. Реформа предполагала следующие важные нововведения. Во-первых, военный статус распространялся не только лиц, обязанных военной службой, но и на земельные наделы, владельцы которых, независимо от их положения, должны были взять на себя, частично или полностью, груз по несению военной службы (στρατεία). Во-вторых, фиксировалась минимальная стоимость наделов, которая варьировалась (в зависимости от вида службы) от двух до четырех или пяти ливров золота. Таким образом законодатель надеялся затормозить процесс обнищания крестьян-стратиотов, достояние которых уменьшалось, и избежать понижения экономического и социального статуса «военных семей» до положения обычных владельцев или париков[1340], зависимых от «могущественных» людей.