«Руки слегка дрожали. От боли. От горечи. От горечи и боли, которые испытываешь за унижение другого. За унижение другого. Глубоко любимого, обожаемого… Руки дрожали. Дрожали еще и от сознания того, что не пальто протягивать первому достоин второй, но недостоин развязать ремни сандалий на ногах его…»

Наверно, этот очерк (читать его без волнения трудно) по праву мог бы стать завершающим в перечне очерков Эйзенштейна, но мы соблюдаем, как и обещано, хронологию.

Следующий, предпоследний очерк написан тогда же, что и предыдущий. Называется он «Сокровище» и описывает поездку на дачу Татьяны Есениной, где она спрятала архив Мейерхольда. Девушка позвонила Эйзенштейну: «Мы боимся за них. Сгорят. Мы боимся и задачу. Сгорит… Все равно нам их не сберечь. Возьмите…» Кажется, Сергей Михайлович оказался единственным из учеников Мейерхольда, который моментально согласился взять и спрятать у себя архив «врага народа» — что он и сделал, перевезя его на свою дачу в Кратово. Это был Поступок! Он ехал по пустой и пыльной дороге, мимо пустующих мертвых дач (война уже кончалась, но разор все еще бросался в глаза). Его встретили молодая хозяйка, усталая, с кругами под глазами, и ее дед, отец ее матери. Дом в беспорядке — заброшенная мебель, рухлядь. Где-то здесь среди трухи валяется памятная автору яванская марионетка. Он не решается спросить о ней…

И последний очерк — почти два года спустя (13 июня — 3 июля 1946 года). Собственно, это фрагмент под названием «Wie sag‘ ich‘s meinem Kinde?!». В переводе с немецкого, родного для них обоих: «Как я скажу моему ребенку?!» Эйзенштейн в этом очерке еще раз итожит воспоминания об учителе. Итожит категорично, нисколько не переду-манно:

«И должен сказать, что никого никогда я, конечно, так не любил, так не обожал и так не боготворил, как своего учителя… Ибо я недостоин развязать ремни на сандалиях его, хотя носил он валенки в нетопленых мастерских на Новинском бульваре. И до глубокой старости буду считать я себя недостойным целовать прах от следов ног его, хотя ошибки его как человека, вероятно, навсегда смели следы шагов как величайшего мастера театра со страниц истории нашего театрального искусства».

(Последний пассаж вправе вызвать толику недоумения. Однако таково окончательное и бесповоротное мнение ученика: да, конечно — все так — но, однако, и не совсем так — все немного сложнее — нет, много сложнее…)

«Это был поразительный человек.

Живое отрицание того, что гений и злодейство не могут ужиться в одном человеке…

…Счастье тому, кто умел учиться, глядя на него. И горе тому, кто доверчиво шел к нему с вопросом…

…Взгляд стеклянный, потом забегавший вправо и влево, потом ставший бесконечно чужим, потом официально вежливым, чуть-чуть насмешливо сочувствующим, потом иронически якобы изумленным, повисшим над вопросом: «Скажите, пожалуйста, как любопытно! М-да…»…

…На любви и обожании это не отразилось. Только очень большой грустью наполнилась душа…

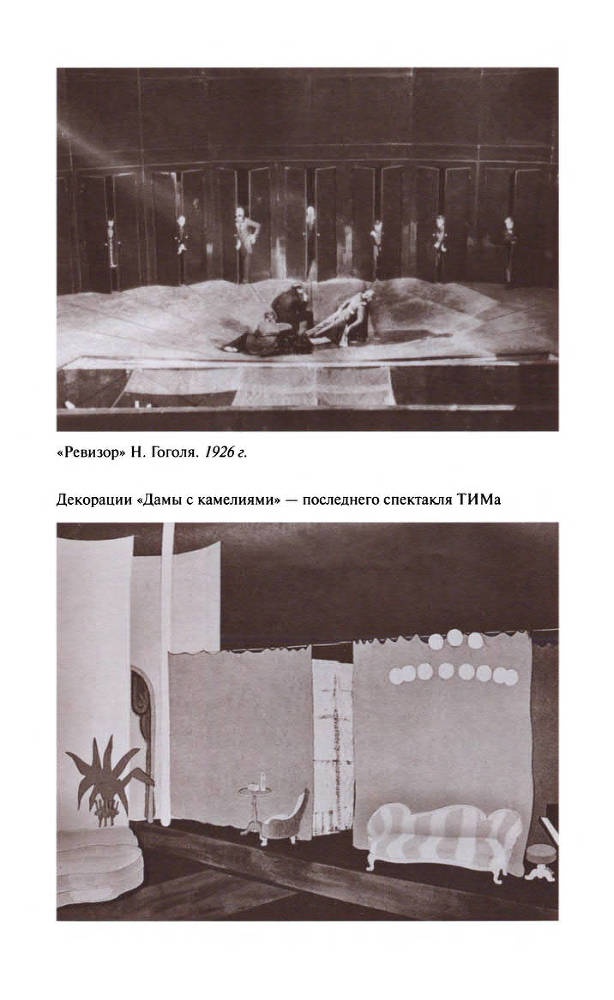

…Лекции его были, как змеиные песни». (Эйзенштейн снова вспоминает яванскую марионетку. Кукла в его воспоминаниях становится волшебной, оживающей то в Иде Рубинштейн в «Пизанелле», то в «мертвой сцене» из «Ревизора», то в Нине из «Маскарада».)

«…Что говорил Мейерхольд — не запомнить… Неуловимость. Неосязаемость. Тайна из тайн… Когда же раскроются «тайны»? Когда перейдем к методике?.. Проходит зима сладчайшего дурмана, а в руках ничего…»

(Рационализатор, воспитанник Института гражданских инженеров ждет конкретики. Ждет методики. Ее все нет — но вдруг…)

«…И то, что бережно и блудливо скрывают два семестра, то торжествующе раскрывают три дня репетиций…»

(Далее Эйзенштейн не ленится перечислить в этом месте чуть ли не все, что он повидал замечательного на своем веку.)

«…Но ни одно из этих впечатлений никогда не сумеет изгладить из памяти тех впечатлений, которые оставили во мне эти три дня репетиций «Норы» в гимнастическом зале на Новинском бульваре… Я помню беспрестанную дрожь… Забившись между штангой и стеной, спиной к окну, затаив дыхание, я гляжу перед собой…»

(И эта волшебная дрожь рождает другое, смежное озарение. Надо…)

«…Копаться. Копаться. Копаться. Самому влезать в каждую щель проблемы… Помощи ждать неоткуда. Но найденное не таить: тащить на свет божий — в лекции, в печать, в статьи, в книги.

А… известно ли вам, что самый верный способ сокрыть — это раскрыть до конца?!»

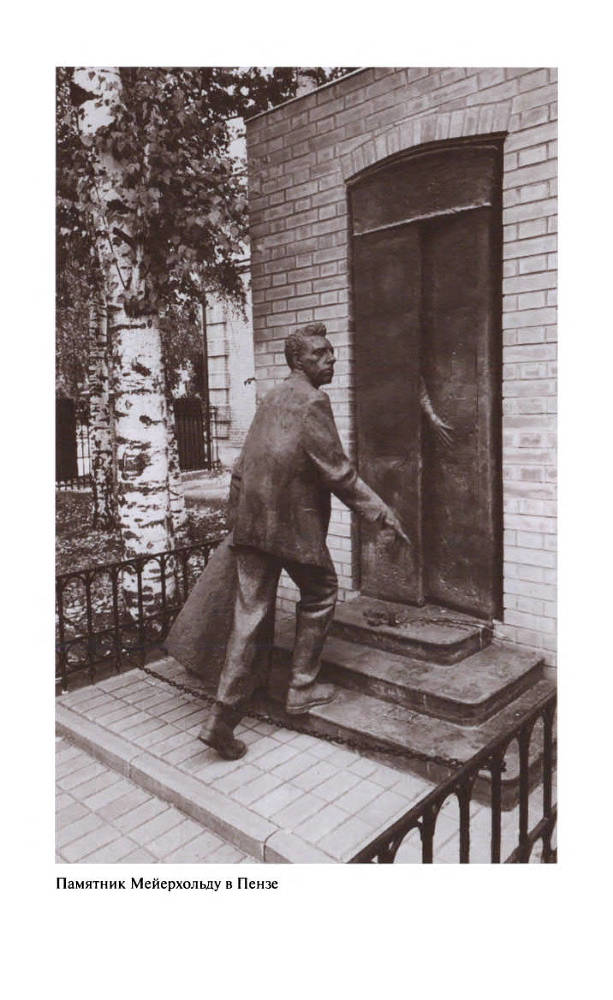

Называя Мейерхольда своим учителем, Эйзенштейн затрудняется сказать, что же конкретно он почерпнул из его опыта. Называя Эйзенштейна своим лучшим учеником, Мейерхольд никогда не говорил, чему он его научил. Это не случайно: воспринять его уроки творчески (дополнить, развить, обыграть) удавалось лишь единицам. Но это были природ но выдающиеся единицы, которых учить всерьез было нечему. Строго говоря, ученики Мейерхольда могли в лучшем случае стать эпигонами, механически что-то заимствуя и варьируя. Мэтр был не особо склонен обсуждать чьи-то творческие проблемы — это было главным изъяном его педагогики. Он был зациклен на себе, на своих проблемах. И не оставил ни своей системы, ни своего театра — разве что легендарную славу и легендарный опыт, сказавшиеся в театральной практике спустя почти 40 лет.

(Замечу попутно, что личная театральная стезя Мейерхольда была все-таки не актерской. Он виртуозно играл на всех репетициях. На сцене — лишь иногда, уступая многим своим современникам. Сам Чехов, очень любивший его, часто называвший его самым интеллигентным артистом, сочувственно помянул в письме к жене еще одно его качество как актера — его невыразительность).

Их отношения учителя — ученика возникли летом 1921 года, когда Эйзенштейн поступил в ГВЫРМ и поселился, как многие студенты, в одном доме с Мейерхольдом. Уже на первых порах юному таланту не терпелось переступить через край, он все более внятно давал понять, что не хочет быть лишь художником (его первая театральная профессия). И эта претензия, постоянно — зримо и слышимо — отражавшаяся в его словах и поступках, отравляла его отношения с Мейерхольдом. Эйзенштейн был, конечно — и не только в молодости — весьма амбициозной персоной, хотя, возможно, и не столь амбициозной, как его учитель.