Оружие здесь делали, и наверняка не просто так. На поселениях и в погребениях встречаются копья и мечи, наконечники стрел, умбоны щитов. Причем на территории культуры подклошевых погребений все это в ощутимых количествах появилось с приходом туда кельтов, которые примерно со II века до н. э. активно перемещались на восток. Мы вообще не представляем себе, как складывались их отношения на самом деле: возможно, были какие-то военные стычки, соседские ссоры из-за владения земельными угодьями. Но войны кельтов с ранними предками славян не было! Как не было ее и между всеми ними и германцами, тогда же надвигавшимися на эти земли с северо-запада. Напротив, происходило интенсивное «смешивание» народов, судя по интенсивному «перемешиванию» культурных признаков.

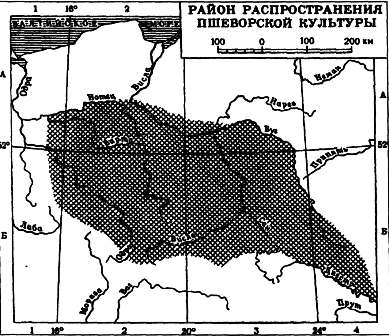

В результате к рубежу двух эр на территории бывшей культуры подклошевых погребений возникло новое образование — пшеворская культура.[17] Седов считал, что по следам материальной культуры ее можно отнести к славяно-кельтской. Заметим, кстати, что тот громадный «промышленный» район в Силезии, где процветала кельтская черная металлургия, входит в ареал именно пшеворской культуры. Жил он достаточно долго: от III–I веков до н. э. до III–IV веков н. э.

И все же кто-то на этих землях мог ужиться с пришельцами, кто-то — нет. Часть носителей культуры подклошевых погребений и их соседей-балтов (поморской культуры) уходила со своей исконной земли на восток, в места менее плотно заселенные. Особенно это касается тех, кто пришел в бассейн крупнейшего днепровского притока — Припяти. Это в основном глухие болотистые леса, на рубеже двух эр практически незаселенные. Поэтому пришельцы еще долго сохраняли здесь свой исконный культурный облик. А вот те, кто пришли на верхний и средний Днепр, смешались с местным населением: на верхнем Днепре — с местными балтами (днепровскими), на среднем — с потомками скифов-пахарей, как их называл «отец истории» Геродот.

В археологии все три группы этого населения принято считать одной культурой — зарубинецкой. Она существовала как самостоятельная культура со II века до н. э. по III век н. э. Затем в результате подвижек населения, главным образом, из-зa сарматских набегов из степи вверх по Днепру, ушла на север и северо-восток с насиженных за четыре века мест и растворилась в других культурах. С ней связаны два любопытных для нас момента.

Первое. «Зарубинцы», много поколений жившие в условиях относительного мира у себя на родине — на Висле, в Южной Прибалтике — и никогда не строившие укрепленных поселений, быстро освоили это занятие, попав на средний Днепр. Вот что значит соседи-кочевники! Но и это не помогало. Мирный земледелец не хотел мириться с каждодневной угрозой грабежа, а то и смерти или рабства. Умения же дать отпор, да и сил для этого у него еще не было! В результате он ушел подальше от степи, в менее плодородные и климатически благоприятные районы. Но, воистину, жизнь дороже! Так что с кельтами и германцами уживаться было проще.[18]

Второе. Никто из специалистов до сих пор не смог однозначно определить языковую, этническую принадлежность «зарубинцев». Седов, например, полагал, что невозможно ретроспективным методом связать их с более поздними славянами, заселившими эти территории, скорее всего, это какая-то диалектная балто-славянская группа, не оставившая после себя прямых языковых потомков.[19] В общем, это еще одна нерешенная загадка.

Теперь вернемся к тем, кто остался на старом месте и пережил наплыв кельтского населения — к пшеворской культуре. Еще один любопытный, даже загадочный момент. По уровню развития материальной культуры — технологии черной и цветной металлургии, кузнечного, гончарного и ювелирного ремесла, возможно, что и сельского хозяйства — кельты были выше ранних славян. Это сказалось на материальной культуре «итогового» (пшеворского) населения: она в основном «продвинутая», кельтская.

Само же кельтское население постепенно исчезло. Археологически это выражается в том, что на всей этой территории, которая еще и расширяется на запад вплоть до Силезии, захватывая собственно кельтские земли, кельтские поселения и могильники прекратили существование, появились пшеворские. И хотя многие исследователи считают пшеворцев ранними славянами, хотя бы потому, что многие формы керамики и тип домостроительства получили продолжение в позднеславянских древностях, да и ареал этой культуры совпадает с позднейшим славянским, мы не знаем, на каком языке говорили эти люди. Если все-таки на праславянском, то скорее всего именно ко времени существования этой культуры относится укоренение в нем тех кельтизмов, которые выявляют в славянском языке лингвисты.

Германизмы же в славянском — результат переселения в западную часть пшеворского ареала в I–II веках н. э. германских племен с севера, из ареала ясторфской культуры. Здесь та же картина, что и с кельтами: это не война славян с германцами, это диффузия, «ползучая миграция» германцев в земли ранних славян. Снова идет постепенное смешение населения разных этнических корней, разных культур. Снова пришлые элементы растворяются в местных, давая в итоге симбиотическую культуру. Но при этом в западных частях пшеворского ареала преобладают германские черты, в восточных — протославянские.[20]

И все-таки полного смешения с германцами не произошло. Если судить по погребениям праха покойных в урнах, сопровождаемым богатым погребальным инвентарем, где много оружия — это именно германские погребения, как правило, находящиеся возле поселений с длинными наземными, типично германскими домами. Явно это имущество военно-дружинного сословия! Оно не сливалось с рядовыми земледельцами, вероятно как-то социально возвышалось над ними. В общем, мы не можем точно сказать, какие отношения в тот период складывались между славянским и германским этносом в ареале пшеворской культуры. Ясно одно: это еще не государство, еще не было городов, сложной социальной иерархии, четко очерченных границ, даже наследственной аристократии.

И еще один важный процесс начался во ІІ–III веках н. э. Пшеворскому населению становилось тесно на старой территории, особенно на ее западе. И оно начало продвигаться на юг и восток. Какие-то его группы перевалили через Карпаты, осели на Среднем Дунае. Большой поток пшеворского населения осел на Среднем Днестре, на Волыни, на Южном Буге, дошел до Днепра. И везде эти люди смешивались с местным населением, в результате чего возникла масса новых симбиотических культур.

Нет нужды перечислять все культуры, сложившиеся в этом обширном регионе. Но главные их этнические компоненты указать надо, и вот почему. Все территории, о которых выше шла речь — это земли будущих славянских государств. Поэтому современному человеку надо усвоить себе одну простую и очевидную для историка любого профиля истину: практически ни один из современных народов Европы не является этнически чистым, «однокоренным».

***

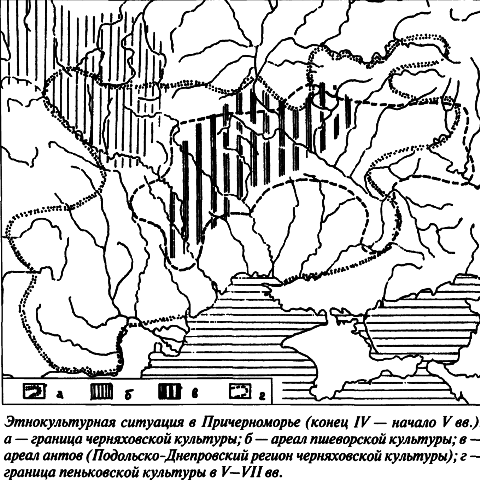

Теперь нам предстоит описать тот котел, в котором «сварились» славяне, вошедшие в историю уже под своим собственным именем. Речь идет о той части будущей славянской территории, которая первой попала в поле зрения позднеримских и византийских авторов. На западе это Нижний Дунай, на востоке — Поднепровье, на севере — от Прикарпатья до верхних границ днепровского бассейна, на юге — побережье Черного моря. Интерееующий нас период — со II по IV век н. э. Что же тут происходило? Это сплошное «кипение этнического котла».

Начнем с самых ранних насельников этих мест. Степная полоса от Нижнего Дуная и на тысячи километров на восток — ареал обитания североиранских кочевников, из которых самые ранние, известные со времен Геродота — скифы. Но еще на рубеже бронзового и раннежелезного веков с запада, от Дуная и до Днепра, по предгорьям Карпат и лесостепной полосе распространялось фракийское население, отождествляемое с несколькими археологическими культурами. Население, их оставившее, к интересующему нас времени не исчезло бесследно, а сохранилось в виде более поздних культур, на которые в следующие эпохи «послойно» накладывались пришельцы.