К концу XV века названия «Аукштайтия» и «аукштайты» практически вышли из употребления. Это было связано с тем, что по условиям Мельнского договора 1422 года между Великим Княжеством Литовским и Тевтонским орденом вся Жамойтия вошла в состав ВКЛ как автономная область — «староство Жамойтское». Лишь в XX веке термин Аукштайтия возродили историки республики Летува.

Если бы на территории нынешней Летувы проживали два разных племени, сравнимые по численности, то сейчас существовали бы два диалекта летувисского языка, имелись бы в наличии другие этнические признаки. Но их нет. Такое возможно только в двух случаях: либо развитие одного из этих племен прекратилось по внешним причинам, либо произошла ошибка при определении местонахождения территории летописной Литвы.

Первую ситуацию можно проиллюстрировать историей племени древлян. Первоначально древляне — одна из региональных групп восточного славянства.[149] Территориальное обособление древлян привело к созданию у них собственной племенной организации. Летописи содержат упоминания о древлянских князьях, племенной знати и дружинах. Между древлянскими и киевскими князьями до середины X века происходили неоднократные столкновения. Постепенно появились у древлян и свои этнографические особенности. Но в 945 году князь Игорь собрал с древлян дань больше обычного, а затем вернулся с частью дружины и потребовал от них дополнительной дани. Тогда древляне восстали и убили Игоря.

По словам Нестора, автора «Повести временных лет», жена Игоря (Ингвара) княгиня Ольга (Хельга), в назидание древлянам вначале приказала закопать живьем древлянских послов, которые прибыли к ней с предложением замужества с их князем Малом. Затем, пригласив древлян на тризну по убиенному Олегу, напоила их и приказала перебить. Древлян было около 500 человек. В следующем 946 году Ольга пошла с большой дружиной на древлян, сожгла их столицу Искоростень (современный Коростень) и прочие грады, забрала в плен старейшин, «прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань» (62, с. 43).

Так древляне полностью утратили самостоятельность и стали частью Киевского государства. Последний раз этноним «древляне» встречается в летописи под 1136 годом, когда киевский князь Ярополк подарил их землю Десятинной церкви. Ранняя потеря племенной самостоятельности привела к полному стиранию этнографических черт. От древлян не осталось никаких диалектологических и этнографических следов.

С литвинами ничего подобного не было. Литвины создали мощное государство, которое существовало более 550 лет. Как же могло случиться, что от столь активного этноса (летописных литвинов) ничего не осталось? Значит, аукштайтов нельзя считать литвинами.

Вывод: В летописные времена на территории современной Летувы проживала группа жамойтских племен. В связи с разной историей западной и восточной частей страны жителей восточной Летувы, находившихся в подчинении у литвинов, историки Летувы позже назвали аукштайтами.

4. Об этнографических различиях

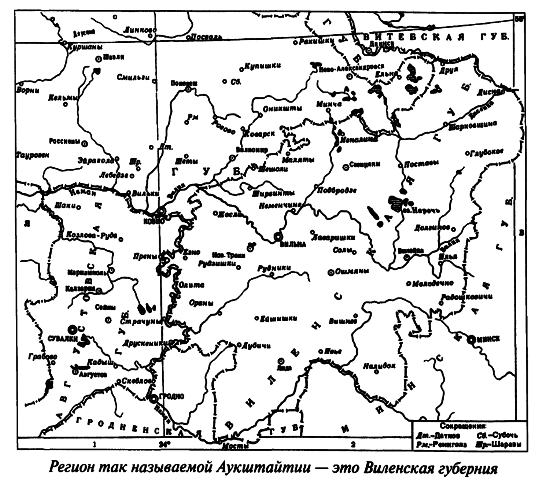

Отождествление летописной Литвы с юго-восточной частью Жамойтии (которую ученые Летувы упорно называют Аукштайтией) имеет свою историю.

Раскопки курганов на территории бывшего ВКЛ были начаты в первой половине XIX века. Их производили поначалу в районе Вильни (ныне Вильнюс), бывшей столицы Великого княжества. Тогда же деятели летувисского национального движения впервые начали использовать термин «Литва» в качестве своего этнонима. А на территории современной Беларуси он был запрещен властями Российской империи после восстания 1830–1831 годов.

Исследователи, которые раскапывали курганы, недолго думая, назвали их «восточнолитовскими». Логика была простая. Вильня — бывшая столица ВКЛ. Значит, древние захоронения вокруг него — литовские. (Неважно, что они датируются V–XII веками, когда ВКЛ в помине не было, и город Вильня не существовал, максимум, на этом месте находилась какая-нибудь деревня).

Соответственно, весь ареал распространения однотипных курганов стали называть Литвой, а все захоронения этого ареала — восточнолитовскими курганами. До сих пор именно такое мнение живет и процветает среди ученых Летувы и России.

Однако захоронения можно отождествлять с территорией проживания какого-либо этноса только в том случае, если совпадают и другие этнические признаки, а также учитывается время проживания различных этносов на изучаемой территории.

Детали погребального обряда относятся к чисто этническим явлениям. Например, характерной особенностью курганов древлян являются скопления золы и угольков в насыпях, всегда выше останков трупов (тонкая зольно-угольная прослойка в центре кургана). А наиболее характерной особенностью курганов полян является глиняная подмазка, на которой разжигали костер и находились остатки трупосожжения. Внешним же видом курганы полян и древлян ничем не различаются.

Так вот, важнейшая этническая особенность захоронений жамойтов — останки лошадей. Рядом с человеком (или недалеко от него) хоронили коня, сожженного на жертвенном костре, либо не сожженного, либо какую-то его часть — голову, копыта, шкуру, а также предметы конского снаряжения. Этот обычай распространился в середине I тысячелетия нашей эры.

В V–XIII веках жители Жамойтии повсеместно соблюдали обычай, по которому при погребении человека в жертву языческим богам приносили коня со всей его сбруей. Мясо животного съедали участники погребального пиршества, а голову и нижние части ног с копытами помещали в могилу рядом с покойником либо над гробом в области его головы. На противоположном конце гроба складывали предметы конской сбруи (3, с. 202).

«Самые ранние погребения с конями в Летуве относятся ко II–I вв. до н. э. (Курмачайский могильник, район Кретинга). Особенно много захоронений с конями датируется концом 1-го и началом 2-го тысячелетия (800–1200 гг.). В этот период имеются уже не только отдельные, но и массовые захоронения коней, являющиеся характерными памятниками этого периода» (31, с. 212).

«В восточной Летуве (восточнолитовские курганы) захоронения с конями более разнообразны, чем в центральной. Иногда при трупосожжении встречаются захоронения с несожженным конем: Лапушишки, Швейцарай (Вильнюсского района). Но довольно часто здесь кони сжигались вместе со своим хозяином: Швейцарай, Зезюльки (Лентунянской волости Ленчионского уезда), Засвиряй. Иногда кони лежали отдельно от хозяина, даже в отдельных курганах: Жнигяй, Пликишкес (Вильнюсского района), Будронис (Швенчинского уезда)» (31, с. 211).

«В целом ряде грунтовых (Граужяй Кяйданского района; Римайсяй Паневежского района; Пакальнишкай Шакяйского района;

Няндриняй Капсукского района и др.) и курганных (Капитонишкес Кайшядорского района; Скубегай Шальчинского района; Швейцарай Вильнюсского района и др.) могильников IX–XIII веков для захоронений коней отводилась специальная территория, где иногда встречалось свыше 200 (!) захоронений коней» (3, с. 203).

Самые поздние погребения с конями на территории современной Летувы относятся к XIV веку (3, с. 201). Это значит, более ста лет после образования ВКЛ здесь еще сохранялся такой обряд захоронения.

Жамойты имели и этноопределяющие женские украшения. Это оголовье (в виде венка), состоящее из бронзовых пластинок и нескольких рядов бронзовых спиралей с основой в виде тканой ленты, с колоколовидными подвесками, и ожерелье из бронзовых спиральных бус биконической формы. Они определяют этнографическое своеобразие женщин, проживавших в регионе восточнолитовских курганов. Характерными предметами мужских захоронений в том же регионе являются железные ножи и узколезвийные проушные топоры (89, с. 392–393).