— «Дзор»? Что это значит?

— Бестолковый! — Люся перешла на шепот: «Дзор… Это же сокращенно: «Да здравствует Октябрьская революция!»

Да, наш город помнил, какой сегодня день. На другой улице мы увидели на заборе фашистский плакат. Неизвестный художник пририсовал вокруг шеи Гитлера удавку и написал на свастике большие буквы: «СНО!»

«Смерть немецким оккупантам!» — пояснила Люся.

Я огляделся. Ни одного прохожего. Еще рано.

— Подержи скрипку и следи, не появится ли кто…

Вытащив из кепки календарный листок, я накрепко приколол его кнопкой под надписью «СНО!».

— Бежим скорее! — Люся явно испугалась. — Мне нельзя рисковать.

— Мне тоже нельзя рисковать, — сказал я. — До десяти часов…

— Что «до десяти часов»?

— Нельзя рисковать. А потом, после десяти, можно…

— Не понимаю, что ты говоришь… — Она облизнула пересохшие губы и спросила: — Проводишь до аптеки?

— Конечно! «У меня в запасе вечность!»

— Тогда пойдем через Глухой переулок. С тобой мне не страшно.

— А без меня?

— Без тебя я хожу другой дорогой…

— Почему?

— Там ведь Васька живет. Я с ним раз встретилась… он грозился…

— Как это — грозился?

— Грозился донести, что мой папа коммунист…

— У, гадюка! Попадись он мне сейчас!

— С тобой я не боюсь… Ты сильный… смелый…

Я взял ее за руку. Люся показалась мне такой слабенькой, такой беззащитной и одинокой, что я и сам не знаю, как у меня вырвалось:

— Люсенька! Я так тебя люблю! Мы всегда будем вместе!

Она шла с полузакрытыми глазами, я услышал, как она тихо повторила:

— Всегда будем вместе…

Мы шли, боясь взглянуть друг на друга. Горячая ладонь Люси лежала в моей руке, и я с тоской подумал, что через несколько минут мы расстанемся до самого вечера. Я и не подозревал, что никогда больше ее не увижу.

Мы свернули в Глухой переулок, и сразу перед нами, словно привидение, возник Васька Пенов.

— Привет красным тимуровцам! — гаркнул он, осклабившись. — Встретились! Теперь можно и должок отдать, расплатиться!

— Не дури, Пенов! — Люся хотела обойти его, но он заступил ей дорогу.

— Не спеши! Сейчас твой до-ре-ми-фа-соль захрюкает. Получит сполна!

— Я не испугался, я чувствовал, что Ваське со мной не справиться.

— Забыл про фонарь! — сказала Люся, тяжело дыша. — Хочешь второй получить?

Васька царапнул Люсю бешеным взглядом, и тотчас же глаза его застыли на моей левой руке. Я понял подлый замысел Васьки — сделать меня калекой, чтобы я не смог больше играть. И тут же я вспомнил приказ Ивана Ильича: сегодня от восьми до десяти играть, во что бы то ни стало.

— Пойдем, Люся… — мой голос противно дрожал. — Я с ним завтра встречусь. Сейчас мне некогда, и ты опоздаешь…

Люся подняла на меня воспаленные глаза. В них застыли испуг и удивление.

— Ах, ему некогда! — Васька снова уставился на мою левую руку, и я невольно спрятал ее за спину. — А мне плевать, что тебе некогда!

И он ткнул меня кулаком в грудь.

По-прежнему держа руку за спиной, я отмахнулся от Васьки футляром, в котором лежала скрипка.

— Отстань! — сказал я и опять услышал унизительную дрожь в своем голосе. — Чего пристал? Я тебя не трогаю…

— А я трогаю! — Васька ухмылялся, и от этого стало страшно. — Я трогаю! Получай!

Он ударил меня по лицу. Я отшатнулся, прикрываясь футляром, продолжая держать левую руку за спиной.

— Андрей!!! — В Люсином крике были растерянность, презрение, обида. — Андрей!

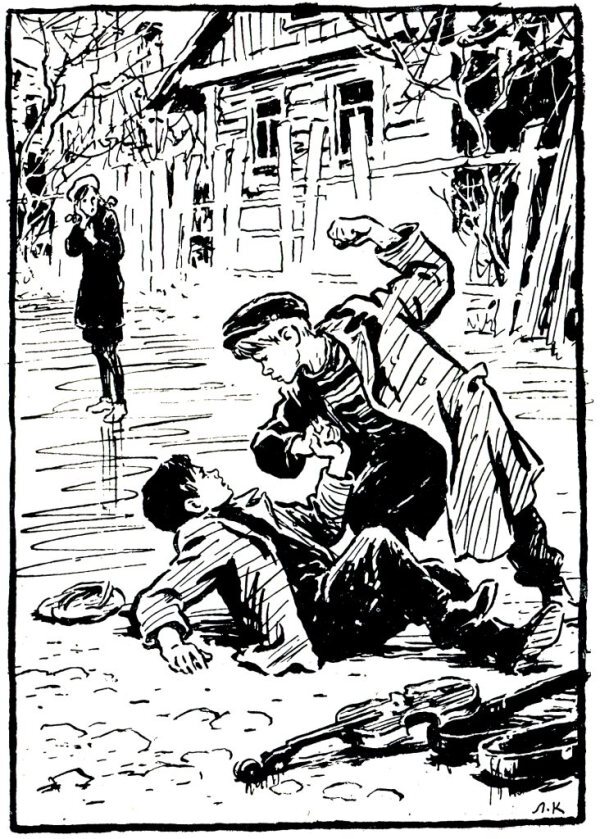

Новый удар Васьки свалил меня на землю. Скрипка отлетела в сторону. Васька не дал мне подняться. Ему удалось захватить в кулак пальцы моей левой руки.

— Проси прощенья! — прохрипел он, сдавливая изо всех сил мои пальцы. — Ну!

Я молчал.

— Ну?! Будешь просить прощенья?!

Мне послышался голос Ивана Ильича так отчетливо, словно он стоял рядом: «Ты должен завтра играть. Это — приказ».

— Прости… — Я задыхался от стыда.

— Громче! Чего шепчешь?! Пусть Люська слышит!

— Прости… — сказал я громче.

— Трус! — Это крикнула Люся. — Трус! Презираю!

Васька захохотал.

— Слышал? Теперь Люська видит, какой ты храбрец. Теперь хоть пойте, хоть играйте — мне плевать! Я свой должок отдал. С процентом!

Он отпустил меня и, сунув руки в карманы, зашагал пингвиньей походкой в дом с флюгером.

Я поднялся, не решаясь взглянуть на Люсю, и стал обтирать грязь с футляра рукавом куртки. Это было так глупо — заботиться сейчас о футляре. Но я не мог поднять голову, и все тер и тер черный футляр…

Боясь оглянуться, я ждал, что Люся заговорит первая. Но она молчала. Я вдохнул в себя воздух, как перед прыжком в воду, и обернулся.

Люси не было.

6

Ровно в восемь я стоял на своей рыночной скамье. Торговля и менка была в разгаре.

«Катюша», как всегда, привлекла слушателей. Я старался ни на кого не смотреть. Мне казалось, что все знают о моем позоре. Я играл «Катюшу», а в ушах звенел Люсин голос: «Трус! Презираю!»

«Расцветали яблони и груши» — выводил мой смычок, а мне чудились совсем другие слова. Их пел на мотив «Катюши» Люсин голос: «Презираю труса, труса, труса…»

Я оборвал песню и заиграл «За власть Советов». «Слушай, рабочий, война началася», — подпевал я себе, чтоб заглушить Люсин голос.

Кончив играть «За власть Советов», я исполнил увертюру из «Кармен» и несколько вальсов, потом, до перерыва, сыграл еще два раза «За власть Советов». Полицаев пока что поблизости не было.

Видя, что я укладываю скрипку в футляр, слушатели начали расходиться.

Я сел на скамью, стараясь не вспоминать ни о Ваське, ни о Люсе, но я не мог сейчас думать ни о чем другом. «Я объясню ей, — успокаивал я себя. — Пойду к ней после десяти и объясню…»

На рынке в этот день все было, как обычно. Людей сюда сгонял голод. Каждый пытался сменять поношенное тряпье на хлеб или картошку. Те, которым уже нечего было менять, стояли с протянутой рукой.

Поблизости, спиной ко мне, за базарным столом маячила торговка в ватнике. Перед ней стояло ведро, наполненное картошкой. Отдельно, на прилавке, лежали три небольших картофелины. При виде их я почувствовал голод. «Если денег хватит, куплю у нее десяток», — подумал я.

Отдохнув немного, я опять заиграл «За власть Советов». Снова вокруг собрались люди. До сих пор не знаю, как случилось, что на этот раз я исполнил припев. Исполнил и сразу почувствовал, как встрепенулись слушавшие меня.

Стоявший рядом со мной инвалид на костыле вдруг тихо запел:

Смело мы в бой пойдем

За власть Советов…

Смычок дрогнул в моей руке. Я вспомнил предупреждение Ивана Ильича — припева не играть. Никто, кроме инвалида, не осмелился запеть вслух старую боевую песню. Но я не сомневался: все, кто слушает меня сейчас, беззвучно повторяют про себя ее слова.

И, как один, умрем

В борьбе за это!—

выкрикнул инвалид и поднял высоко свой костыль.

Я был счастлив. Я заставил этих людей вспомнить, какой сегодня день! Они слушают меня, и в глазах их нет в эту минуту ни страха, ни тоски!

И тут я увидел, что ко мне проталкивается полицай. Перекошенное злобой лицо его не оставляло сомнений: он услышал припев. Я закатил глаза к небу, как это сделал накануне Иван Ильич, и запел во все горло:

Белой акации гроздья душистые

Вновь ароматом полны.

Вновь разливается песнь соловьиная

В бледном сиянье луны…

Полицай растерялся. Злобное выражение на его роже сменилось недоумением. Я продолжал, не щадя глотки: