Поэтому-то мощное групповое, а не индивидуальное самосознание и единение группы, скрепленное дисциплиной, подчинение ее главе, принижение отдельного человека и непререкаемый авторитет начальника не позволяли членам любой организации или боевого подразделения иметь свое личное мнение. Противопоставлять себя авторитету или товарищам никто не решался, даже если был и прав. В этом заключается сила национального характера японцев и их качественное отличие от других народов мира. Может быть, именно поэтому они и пришли к заключению, что являются особенными среди азиатских этносов и должны управлять ими.

О религиозном воздействии на японцев буддизма, конфуцианства и синтоизма говорилось выше уже неоднократно. Эти религии формировали их национальный характер и этническую психологию, а Синто влиял в конце XIX — начале XX века на политику и международные отношения. Немаловажное значение оказали религиозные воззрения и на идею самопожертвования.

Буддизм на протяжении длительного времени проповедовал японцам, что вслед за спадом и поражением, страданием и гибелью всегда следует возрождение и подъем, чем воспитывал у них равнодушное отношение к смерти. Особенно в этом направлении преуспел дзэн-буддизм, не обещавший человеку после героической смерти ничего, кроме почитания и памяти в сознании других людей и потомков.

С конфуцианством связывалось понятие долга воина перед страной, императором и всеми вышестоящими.

Ведущая роль в жизни японцев и смертельной практике камикадзе, без сомнения, принадлежит синтоизму. Практически все японцы — синтоисты. Большинство из них заявляют, что являются одновременно приверженцами двух и более религий. В качестве второй религии обычно выступает буддизм, веками занимавший первое место в религиозной системе японского общества, но уступивший место синтоизму после падения в стране власти сёгуната.

Синто до конца войны поддерживался тоталитарным японским режимом. Это была скорее не вера, а правительственная организация, подготовленная и созданная властями для объединения народа на основе традиционной японской религии. Религиозные элементы в святилищных службах были сведены до минимума. Япония была провозглашена избранной божественной страной, во главе с императором, считавшимся живым богом. Людям импонировало, что, приняв решение стать смертниками, чтобы «облегчить сердце императора», умерев за него, они легко смогут даже при жизни, в те немногие дни, часы и минуты, оставшиеся для существования, тоже стать почитаемыми «божествами без земных желаний». Со слов японских военнослужащих, многие из них в момент совершения подвига действительно начинали ощущать себя богами. Возможность стать божеством была привлекательна не только в религиозном, но и в социально-психологическом плане. Даже воин из очень бедной семьи, простолюдин, после смерти вставал в один ряд с представителями военной элиты. В храме Ясукуни место для души вновь погибшего обеспечивалось обязательно.

Однако простота и легкость смерти и вера в существование души после кончины воспринималась не всеми японцами одинаково, в том числе и камикадзе. Все зависело от знаний человека. Большинство из летчиков-смертников, бывших студентов, будучи людьми с высшим или незаконченным высшим образованием, прикоснувшись к науке, задавали себе и своим товарищам вопросы, соответствовавшие уровню этого образования, на которые религия не в состоянии была ответить.

Многие камикадзе перед вылетом на задание понимали, каким будет конечный итог их акции и не успокаивали себя мыслью о загробном существовании. В разговоре одного из потенциальных пилотов-самоубийц Нагацука, который сам назвал себя атеистом, с другим камикадзе Фудзисаки, за два часа до вылета на задание, были слова о том, верит ли последний в существование после смерти. Ответ был следующим: «После нашей смерти будет только пустота… Для нас все кончится, даже наши души исчезнут без следа. Для меня ничуть не важно, что со мной произойдет после смерти. Так что сейчас я прощаюсь с тобой навсегда». Но совсем не обязательно, что так же рассуждали люди без образования.

Одним из важных критериев при организации отрядов смертников, имевшим большое значение при самопожертвовании военнослужащих императорской армии и флота, была молодость членов подразделений «токко». Средний возраст воинов самоубийственных сил не превышал двадцати двух лет. Подавляющее большинство летчиков родилось в 1921–1926 годах. Многие из камикадзе не достигали даже возраста японского совершеннолетия — 20 лет. В первой групповой атаке камикадзе 25 октября 1944 года в группе Кикусуй был восемнадцатилетний смертник Миякава Тадаси. В начале 1945 года, когда положение на фронтах еще больше ухудшилось, в Японии был издан указ о призыве в действующую армию лиц, достигших семнадцати лет. Однако летчики-смертники отправлялись в свой последний полет в этом возрасте с октября 1944 года. Самым молодым камикадзе был пилот 8-го торпедоносного отряда Танака Ясуо, погибший около Окинавы 11 мая 1945 года во время операции «Кикусуй-6». В момент гибели ему было всего 16 лет.

Японская военщина сделала ставку на молодежь умышленно и с успехом, так как именно молодые люди легче поддаются шовинистической пропаганде, внушению героических идей и подхватывают националистические и монархические лозунги.

Молодость всегда безрассудна — она мало видела в жизни и не имеет опыта. Молодежь чаще взрослых не думает о последствии действий, более эмоциональна и подвержена стрессам, страдает от несбыточных желаний и фантазий. Японцы среднего возраста говорят, что в настоящее время не совершили бы тех поступков, на которые пошли в юности. Молодые индивидуумы обычно стремятся выделиться среди других. За счет этого они хотят получить от старших по чину и возрасту поощрения, награды и продвижение по службе, чем не страдают старые люди, приближаясь к концу своего жизненного пути. Только глупому человеку в старости понравится поощрительное похлопывание по плечу. А молодежи часто нужна слава, поэтому она и идет нередко на подвиг. Она желает показать свою храбрость, поборов страх и проявив характер, недооценивая при этом степень риска и переоценивая выгоду. Физиологи утверждают, что мозг молодого человека продолжает развиваться и после 18 лет и центры мозга, регулирующие оценку риска, эмоции и импульсы, моральные устои окончательно развиваются последними. У молодых людей нервы всегда более напряжены, чем у старших, которые более спокойны в неординарных ситуациях, поэтому молодые чаще бывают не в состоянии выполнить задание.

Адмирал Ониси называл молодых пилотов специальных сил «сокровищем нации». Ему принадлежат слова: «Чистота юности возвестит приход Божественного Ветра». Но у возвышенной миссии использования в войне молодежи была и оборотная сторона медали, особенно в период, когда движение смертников набрало силу. В секретной инструкции Генерального штаба командирам войсковых частей и соединений рекомендовалось зачислять в корпус камикадзе плохих пилотов, либо совсем юных военнослужащих, не имевших серьезных навыков боевой воздушной тренировки. В глазах военщины студенты гуманитарных факультетов университетов были совершенно бесполезными людьми. Высказывания о бесполезности таких молодых людей для японской армии и флота проскальзывали в речах высших военных. Ониси однажды в раздражении заявил, что при численном превосходстве американцев, старой технике и недостаточной военной подготовке юнцов-летчиков их действия при обычных методах ведения войны обречены на неуспех, и использовать этих пилотов необходимо для извлечения любой пользы, чтобы их смерть была хотя бы не напрасной. Таким образом, милитаризм жертвовал не только людьми, но и будущим Японии.

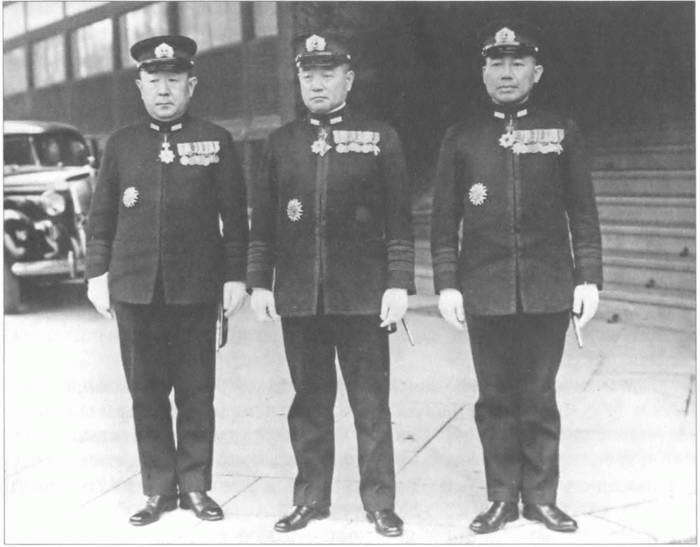

Японские адмиралы после награждения орденом Восходящего солнца

Слева направо: командующий 2-й авианосной эскадрой контр-адмирал Ямагути Тамон, командующий 4-м флотом вице-адмирал Такацу Сиро и контр-адмирал Ониси Такидзиро.