Основу войска Чингисхана составляла многочисленная конница из аратов-скотоводов, которые отличались большой выносливостью и сутками могли находиться в седле. Кавалерия подразделялась на легкую и тяжелую. Вооружением легкой кавалерии были сабли, луки и стрелы разного назначения (для ближнего и дальнего боя). Луки монгольского типа являлись для своего времени в высшей степени эффективным оружием, имевшим большую убойную силу. С помощью сложных составных луков конники могли поражать врага на расстоянии почти в 200 метров. Тяжеловооруженные конные воины были снабжены пиками.

Легковооруженный монгольский конный лучник.

Китайская миниатюра эпохи Мин

В качестве защиты монгольские воины использовали пластинчатые панцири или кольчуги, щиты и металлические кованые шлемы. От китайцев, занимавшихся шелководством, монголы получали специальные шелковые рубашки, очень плотные и прочные на прокол. Эти рубашки одевались под доспехи и в сочетании с ними образовывали чрезвычайно действенную защиту. Воин, панцирь которого пробивала стрела, но на котором была надета нижняя шелковая рубашка, получал всего лишь легкое ранение.

Координация действий между отдельными подразделениями достигалась с помощью различных знаков, которые подавались руками, вымпелами и флагами днем, горящими стрелами и факелами — ночью, колоколами и гонгами — и днем и ночью. Как и у всех скотоводческих народов, у монголов было отличное зрение и развитая наблюдательность. Они могли на расстоянии километра отличить в стаде из сотен животных нужного коня или барана.

Подаваемые знаки монгольские воины видели на открытой местности за два километра.

Быстрое продвижение вперед отдельных конных отрядов и всей армии в целом на дальние расстояния достигалось и обеспечивалось за счет огромных табунов лошадей, которые монголы гнали позади наступающего войска. Из этих табунов воины брали свежих коней взамен уставших. Монгольские воины использовали в качестве боевых верховых животных низкорослых, очень неприхотливых и выносливых лошадей, на которых можно было скакать весь день. Лошади питались подножным кормом, воины заботились о пропитании сами — находили его в захваченных поселениях. Для монголов не существовало проблем с продовольствием и жильем в походных условиях. Если в походе кончался сухой паек, а поблизости не было каких-либо населенных пунктов для добычи продовольствия, пищей конникам служило лошадиное мясо, а питьем — свежая лошадиная кровь. Большинство воинов имели в своем распоряжении легкие палатки и шкуры баранов, на которые они ложились на привале и которыми накрывались. Переносные жилища (юрты), перевозимые в обозе, можно было быстро поставить и так же быстро разобрать. Некоторые разновидности юрт перевозились на повозках в собранном виде. Монгольская конница всегда с большим успехом пользовалась своей мобильностью и быстротой. Как правило, ее появление на чужой территории было для местного населения полной неожиданностью. В русских летописях, например, сообщается, что о «татарах» как в то время называли на Руси монголов, никто и ничего совершенно не знал. Как писал летописец, «они появлялись внезапно и неизвестно откуда. Русским были неведомы ни язык, ни вера, ни этническая принадлежность напавших на них врагов».

Внезапному нападению монголов предшествовала длительная и тщательная подготовка. Завоевательные походы планировались в ставке Чингисхана очень скрупулезно, с учетом детально разработанных им для своих полководцев и воинов правил ведения боевых действий, от которых никто не имел права отступать. Перед началом любой военной кампании предварительно осуществлялся сбор всевозможных сведений о противнике. Монголы были мастерами шпионажа. Разведывательную информацию они получали от торговцев и купцов во время торговых сделок, через путешественников, послов и многочисленных шпионов, засылаемых к врагу с целью сбора сведений, от пленников. Разведчики использовали любой повод для пополнения данных о враге. После анализа обстановки и подробного изучения военных возможностей потенциального противника предпринималось внезапное нападение крупными силами. В подавляющем числе случаев такие вторжения монголов были успешными и уничтожали противника, прежде всего психологически.

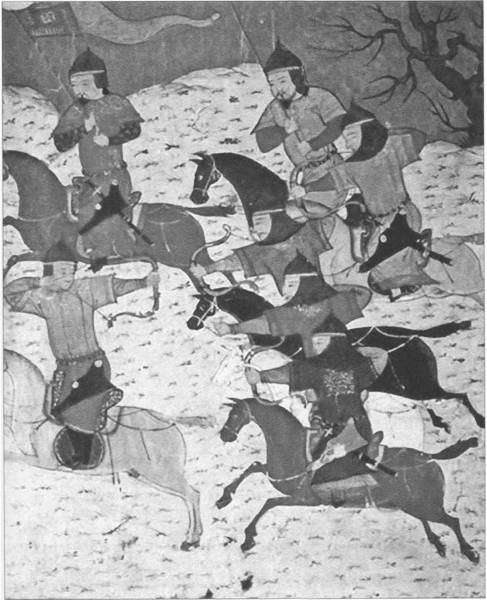

Монгольские лучники на конях.

Миниатюра из книги Рашид-ад-Дина «Сборник летописей». XIV в.

Иногда перед вторжением монголы отправляли к противнику послов с ультимативным предложением стать рабами монгольского хана. Правители, ставшие вассалами хана, получали при этом «почетный титул» типа «Раб справедливого верховного хана», «Подданный великого хана» или «Самый дорогой сын хана». Всякое противоречие и противление вызывало у монголов крайнее раздражение. Заявление монголов: «Вы наши враги», — было страшным и зловещим и сулило реки крови. Монголы были очень мстительными и не прощали неповиновения, оскорблений и унижения, обмана и предательства, а также поражения. Чингисхан жестоко расправился с не подчинившимся ему государством Си-Ся, Батый жесточайше отомстил Волжско-Камской Болгарии (Волжской Булгарии) за поражение и гибель своих воинов.

Сила монгольских атак на открытом пространстве заключалась в стремительном массовом напоре конницы. Легкая кавалерия начинала бой, осыпая противника тучей стрел и внося дезорганизацию в его ряды. Затем лучники расходились, давая простор тяжеловооруженным воинам, которые приближались к противнику, согласно предписаниям военной службы, молча, без криков. Монголы умели создать численный перевес в нужном месте, маневрируя крупными конными соединениями, в результате чего устоять перед ними было почти невозможно. В бою конница Чингисхана обычно расчленяла главные соединения оборонявшихся, окружала небольшие группировки и добивала их по отдельности. Окруженного противника уничтожали стрелами, копьями и саблями, а если битва затягивалась, то к месту сражения подтягивались метательные машины и защищающихся выбивали камнями.

Для тактики монгольских войск было характерным использование специальных отрядов, которые заманивали противника ложным отступлением в места, где были заранее подготовлены засады. В одной из таких классических монгольских засад на реке Калке конницей монголов были полностью разбиты русские дружины, выступившие против завоевателей на стороне половцев.

Разбитому или окруженному противнику монголы, как правило, давали возможность для отступления, зная, что в безнадежном положении он может начать сопротивляться с ожесточением. Зато с побежденным деморализованным и уходящим неприятелем справиться было гораздо легче. Монголы отступающих и бегущих врагов могли преследовать сутками, до полного уничтожения, благодаря личной натренированности и выносливости своих коней.

Города, за стенами которых скрывалось местное население и не разгромленные в открытом бою силы, монголы осаждали и брали с помощью всевозможной осадной техники, следовавшей за войском в обозах. Характерным для монголов было то, что они быстро приспосабливались к новому оружию и технике. На их вооружении были разнообразные оригинальные китайские орудия, захваченные в сражениях, изготовленные китайцами для монголов машины, или сделанные монголами по китайским образцам тараны и другие стенобитные, камнеметные и огнеметные приспособления, предназначенные для осады крепостей и городов. При этом монголы пользовались опытом китайских специалистов по осадным машинам, которых всегда возили вместе с этими машинами. Используя катапульты, огромные баллисты и другие метательные орудия, монголы забрасывали осаждаемые города ядрами, камнями, каменными глыбами и бревнами, очень часто применяли зажигательные ракеты и пороховые фугасы, примитивные китайские пушки, стрелявшие каменными и железными ядрами. Нередко монгольские воины при осадах вражеских крепостей обстреливали их глиняными ядрами, которые убивали и калечили неприятеля, но рассыпались при ударе и уже не могли быть использованы второй раз.