Основным традиционным хозяйственным занятием монгольского населения было разведение лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов и яков (в горных районах). Мужчины всегда были пастухами-конниками и воинами. Занимались монголы также охотой, в том числе и коллективной. Коллективные охоты предпринимались для имитации военных действий и проводились для тренировки воинов и военизации населения, а также для заготовки мяса перед намечавшимся походом. Кроме традиционного скотоводства, большинство монгольских и тюркских племен Центральной Азии периодически совершали набеги на оседлое население, жившее на юге, с целью получения военной добычи. Набеги всегда осуществлялись конными воинами, быстро и неожиданно. Монголы грабили южное население и уводили к себе пленников. Эта специфическая особенность монгольского кочевого скотоводческого народа была судьбоносной как для монголов, так и для многих других народов Евразии.

Скотоводческие племена, объединенные Чингисханом в единое монгольское государство, стали называть монголами или монголо-татарами (татаро-монголами) на основании того, что одна из главных составных частей монгольской общности, кочевавшая около озера Буир-Нур, именовалась татарами (та-та). Никто еще в то время в Азии и Европе не знал, какие тучи сгущаются над миром XIII века и какую цену заплатят миллионы людей за воцарение на монгольском престоле первого великого хана.

Создав единое монгольское феодальное государство, Чингисхан направил его внутреннюю и внешнюю политику в русло, отвечавшее желаниям и интересам родоплеменной знати, превратившейся в феодалов.

В борьбе за власть и объединение Монголии Чингисхан в полной мере проявил свой талант творца государства и военного руководителя, а подчинение родственных племен и покорение ближайших соседних народов показало, на что годится его войско. Был опыт военных действий и проверенные сподвижники, было желание властвовать и страстное стремление обладать большим, была жажда обогащения монгольской аристократии.

Для знати многих этносов, стоящих на ранней ступени развития классового общества, было типичным основную ставку в действиях делать не на хозяйственное и культурное развитие своей страны, а на захват военной добычи и завоевание других, часто более развитых в социально-экономическом отношении народов. К числу таких государственных образований раннего феодализма относилась и Монголия XIII века. Жить за счет иноэтнических общностей при наличии многочисленной и боеспособной армии не составляло особого труда. Тем более что идея эксплуатации завоеванных государств была предельно проста — кочевники, находясь в своих степях, получали от покоренного населения дань, в том числе и воинами, которых с успехом использовали для других завоеваний. На монголов работали многочисленные рабы из побежденных стран. Чингисхан поставил эту идею в основу своей государственной политики. Но такой путь, кроме сытой жизни, вел в перспективе к деградации народа и его производительных сил, духовному и культурному обнищанию.

Нарастающее могущество военно-феодальной державы Чингисхана позволило правителю монголов не только поставить ее на путь захватнических войн, но и мечтать о завоевании Азии, а впоследствии и всего мира. Завоевателей, желавших обладать миром, во все времена было достаточно, однако всё и навсегда завоевать не удалось никому, в том числе и честолюбивому Чингисхану. Для завоевательных походов в отдаленные от монгольских степей земли была необходима соответствующая организация и силы. Поэтому Чингисхан с первых дней своего правления в качестве верховного владыки увеличивал и укреплял свою единую армию с централизованным командованием. Ему удалось создать невиданную ранее по своей боеспособности армию и военное государство.

Формирование вооруженных сил Чингисхан начал с создания безгранично преданной ему аристократической личной гвардии, носившей название «кэшиг». В нее входили самые проверенные, талантливые и смелые монгольские воины. Корпус гвардии Чингисхана насчитывал в своих рядах 10 тысяч человек и готов был сразиться с любым противником в пределах Монголии в нужный момент по приказанию хана. Гвардия являлась основной ударной силой монгольской армии, постоянно находилась при хане и использовалась в самые решающие моменты сражений для выполнения особо трудных заданий.

Высшее звено монгольской армии было связано родственными узами с самим верховным правителем. Руководящие места в войске в любом завоевательном походе распределялись между сыновьями, внуками, близкими или дальними родственниками великого хана.

С тем, чтобы создать многочисленную и дееспособную, мобильную, дисциплинированную и оснащенную армию, предназначенную для проведения завоевательной внешней политики, все в державе Чингисхана было максимально подчинено военизации народа и превращению страны в огромный военный лагерь. Мальчиков лет с пяти воспитывали как воинов, обучая их верховой езде и стрельбе из настоящего лука. В войско вовлекалось практически все взрослое мужское население. Все монголы обязаны были служить в армии хана. Переходя в возрастную категорию взрослых (16–17 лет), монгол автоматически становился воином. Воином он продолжал оставаться до старости, то есть до относительной немощности (приблизительно до 60 лет). Военизация народа помогала монголам во всех их победах. Часто монголы не превосходили своего противника по численности, но они были воинами-профессионалами. В противоположность этому в Китае, Средней Азии, на Руси основной частью войска, помимо служилых людей, являлись крестьяне и ремесленники, призывавшиеся в армию только в случае опасности, для защиты отечества. Военизация монгольского общества распространялась и на женщин, многие из которых стреляли из лука не хуже мужчин.

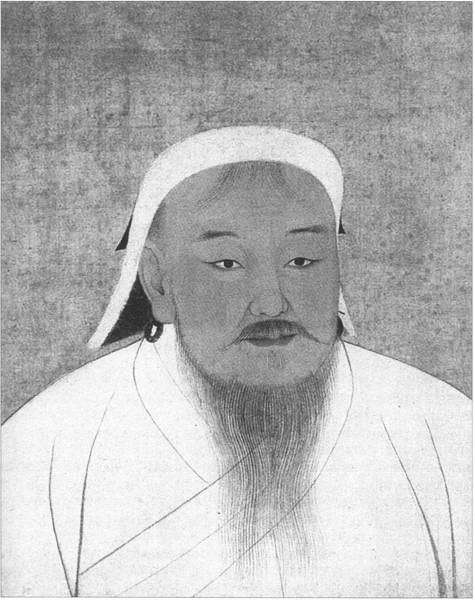

Чингисхан в старости.

В отличие от персидских, среднеазиатских и других изображений хана, этот портрет наиболее точно отображает облик правителя Монголии Китайская картина. XIV в.

Управление монгольскими войсками осуществлялось в строго централизованном порядке. Чингисхан все монгольские племена подразделил на военно-административные единицы. За них отвечали нойоны, получавшие эти единицы вместе с землями. Административные единицы назывались тысячами (минган), так как каждая единица должна была выставлять в войско хана по тысяче конных воинов. Военно-административные единицы строились по десятичной системе. Тысячи подразделялись на сотни (джэгун), сотни на десятки (арбан). В свою очередь, тысячи объединялась в «тьму» (тумэн), тумэн состоял из 10 минганов. Все войсковые подразделения монгольской армии, большие или малые, являлись как единицами учета, так и частями, которые могли самостоятельно выполнять боевые задачи.

После покорения каждой новой страны армия монголов численно увеличивалась. Но ядро армии хана всегда было монгольским. Вокруг правящего меньшинства войска монголы выстраивали военную иерархию из покоренных народов. Обычным для монголов при осадах городов было использование труда пленных, засыпавших оборонительные рвы под огнем противника. Пленные служили монгольским воинам и живым прикрытием во время атак.

Чингисхан понимал, что успеха может добиться только дисциплинированное и управляемое военачальниками войско. Поэтому дисциплина в монгольской армии была строжайшей и жестокой. Оружие и военное снаряжение воина всегда должно было находиться в полном порядке. За этим следили специально приставленные к каждому подразделению люди. Малейшее неповиновение начальнику или отступление от установленных правил службы немедленно влекло за собой смерть провинившегося воина. При любых обстоятельствах нельзя было оставлять в беде боевых товарищей и, тем более, командиров. За трусость и бегство с поля боя одного воина наказанием смертью подвергался весь десяток, к которому этот воин причислялся. Напротив, смелость и отвага ценились высоко и поощрялись материальными наградами и чинами.