Масасигэ и его вассалы совершили обряд самоубийства путем харакири, чем прославили себя на века как верные слуги императора. Этот случай считается в истории Японии одним из самых благородных примеров верности долгу.

Доспехи Асикага Такаудзи

В 1336 году Го-Дайго силой был отстранен от управления страной и вынужден был вместе со своим окружением бежать на юг Японии, в Ёсино, где провозгласил себя главой Южной династии (Южного двора). В 1338 году вместо бежавшего императора Асикага Такаудзи возвел на престол четырехлетнего императора Комё и от его имени был провозглашен сегуном. Так был основан второй сёгунат — Асикага бакуфу Время господства второго сёгуната называлось также периодом Муромати, по названию одного из районов города Киото, в котором находились основные учреждения бакуфу. Такаудзи стал первым сегуном нового военного правительства. Принц Коме царствовал с 1336 по 1348 год, но официально был возведен на трон лишь в 1338 году. Коме стал управлять Северной династией (Северным двором), резиденция которой находилась, так же как и ставка сёгуната, в Киото. Такое существование двух дворов именовалось Намбокутё дзидай — Период Северного и Южного дворов. Оно сопровождалось постоянной борьбой за главенство между ними и длилось до 1392 года, пока Асикага не упразднили южную императорскую линию. А это было незаконно, так как Го-Дайго от престола не отрекался. Асикага Такаудзи расколол уникальную и непрерывную династию японских императоров, берущую свое начало якобы от божеств, перед Второй мировой войной историками-националистами рассматривался как одна из самых отрицательных фигур японской истории. В 1911 году правительство премьер-министра Кацура Таро убедило императора Мэйдзи издать указ, признающий Южный двор законным правящим институтом императорской линии в период раскола династии в XIV веке.

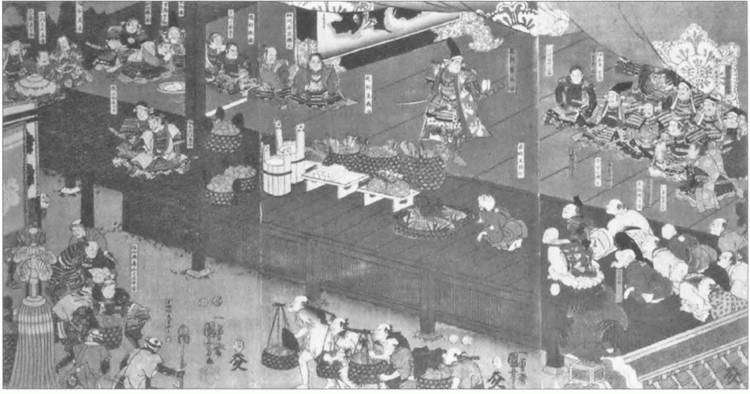

Асикага Такаудзи празднует победу в Киото

В противоположность Асикага Такаудзи, Кусуноки Масасигэ, отдавший свою жизнь за императора, подвиги которого красочно описаны в «Тайхэйки» («Хронике Великого мира» — военном эпосе того времени), стал считаться основным героем эпохи гражданских войн XIV столетия и символом верности императору. Это воплощение верности монарху и безоговорочная преданность японскому трону прошли через века, получив особое националистическое звучание в конце XIX века и во время войны императорской Японии на Тихом океане в середине XX века.

Утверждение наиболее сильного рода Асикага у руля власти не привело страну к спокойствию и процветанию. Практически вся эпоха Муромати, за исключением небольшого периода конца XIV — начала XV века, характеризовалась политической нестабильностью, социальными потрясениями и феодальными войнами, особенно начиная со второй половины XV века. В 1460-е годы Япония вновь погрузилась в феодальную междоусобицу, возможно, одну из самых кровавых и продолжительных в ее истории. Новая гражданская война, принесшая неисчислимые бедствия жителям страны и вызвавшая развал экономики, но не выявившая победителей, началась с так называемой смуты годов Онин (Онин-но ран), происходившей в годы правления Онин. Смута продолжалась в течение десяти лет, с 1467 по 1477 год. Ее «героями» были уже не императоры и сегуны, которые практически утратили свое влияние и способность решать проблемы внутренней жизни государства, а крупные феодалы и набравшиеся сил неуправляемые вассалы, начавшие борьбу за земли, власть и влияние.

Гражданская война годов Онин началась из-за разногласия по вопросу о переходе власти. Любитель изящных искусств, восьмой сёгун бакуфу Асикага Ёсимаса (1436–1490), был не способен к управлению сёгунатом и не желал им управлять (правил с 1449 по 1474 год). Ёсимаса тогда не имел наследника и согласился передать правление бакуфу своему младшему брату Асикага Ёсими. Но когда у него через некоторое время родился сын, Ёсихиса, жена и представители правящей верхушки убедили Ёсимаса изменить решение в пользу новорожденного младенца.

В результате лидирующая прослойка сёгуната раскололась на две враждующие группировки, одна из которых во главе с кланом Хосокава выступала за Ёсими, другая, руководимая родом Ямана, поддерживала сына Ёсимаса. Напряжение нарастало. Оба лагеря пополнялись новыми силами. Весной 1467 года между противниками началась война. Боевые действия в основном проходили в Киото, в результате чего этот процветающий город был разрушен и сожжен, превратившись, по свидетельству очевидцев, «в логовище лис и волков». К братоубийственной войне добавилось новое несчастье — эпидемия чумы, которая унесла многие тысячи жизней.

Феодалы, как и прежде, рвались к власти и жаждали обогащения, несмотря на множество погибших в боях людей, разруху и обнищание народа. Вслед за кровавой и жестокой войной Онин последовало время не менее жестокой феодальной раздробленности и серии страшных войн. Весь этот период, начиная со смуты Онин, был назван Сэнгоку дзидай — Эпоха брани царств или Период сражающихся провинций. Он длился более столетия, вплоть до 1568 года. Это время считается в Японии временем всеобщей анархии. Центральная власть полностью утратила контроль над страной. Военному правительству подчинялись лишь несколько областей Центральной Японии, а императорский двор вообще никем во внимание не принимался, переживая времена упадка и бедности. Феодальные князья — даймё (буквально — большое имя) — взяли власть бакуфу в свои руки и силой оружия создали в своих владениях ни от кого не зависящие карликовые государства. Самураи, утратившие вассалитет, и другие деклассированные элементы объединялись в банды и занимались грабежом. Разоренные крестьяне переставали подчиняться своим господам. Во время Сэнгоку дзидай крестьянские восстания происходили особенно часто. Вследствие этого гражданские войны и классовые битвы неспокойного времени сражающихся провинций получили еще одно название — гэкокудзё (низший подавляет высшего).

Обычным явлением в конце XV–XVI веке стали массовые предательства и измены среди всех слоев общества. Клятвы верности вассалы нарушали повсеместно, никому нельзя было доверять, ни на кого полагаться. В связи с этим шпионаж принял всеобщие, повальные масштабы. Каждый вынужден был следить за каждым, чтобы вовремя предупредить вероломство. Наверно, с этих времен берет свое начало японская традиция шпионажа, получившая дальнейшее развитие в виде механизма социального контроля в эпоху Токугава. Тогда каждый член пятидворки — гонингуми (объединение из пяти дворов, низшая административная единица в населенных пунктах) — обязан был наблюдать за соседом и в случае непорядка доносить на него, чтобы за сокрытие преступления не навлечь наказания со стороны властей на свою семью и на соседей.

Такая система шпионажа легко привилась в японском обществе еще и потому, что истоки традиционной «наблюдательности» и «любознательности» японцев берут начало в древности. При большой скученности людей на ограниченных территориях, пригодных для жизни и хозяйственных занятий, люди находились на виду друг у друга и действия каждого общинника контролировались всей общиной. Было видно, правильно ли поступает отдельный человек или группа, либо их поведение идет вразрез с интересами общности и может причинить ей вред. Отсюда, очевидно, и стремление не допустить и предотвратить этот вред, наблюдая за другими членами общины, не говоря уже о чужаках, особенно о представителях другой расы.

Объединение Японии

Период феодальной раздробленности завершился вместе с падением сегуна Асикага. Японская историческая традиция связывает начало процесса объединения страны с деятельностью человека, который смог преодолеть хаос раздробленности. Это был князь провинции Овари (современная префектура Аити) Ода Нобунага (1534–1582), принадлежавший роду Тайра. Обладая незаурядными способностями лидера-объединителя, он справился с задачей объединения страны. Это произошло в период, названный в Японии Адзути-Момояма дзидай (1568–1600). Ода Нобунага самым решительным образом ликвидировал власть сёгуната Асикага. Он отправил последнего (пятнадцатого) сегуна Ёсиаки в изгнание, овладел большинством территорий, принадлежавших бакуфу и могущественным даймё, став новым диктатором Японии. При этом Ода Нобунага открыто поддерживал действия христианских миссий, обосновавшихся во второй половине XVI века в Японии, дабы ослабить влияние ненавистных и противных ему влиятельных буддийских сект и монастырей, относившихся к новому правителю враждебно. С одним из буддийских храмов — Энрякудзи — наиболее крупным и известным центром обучения и подготовки монахов в Японии, стоявшим на стороне противников Ода, диктатор расправился с исключительной жестокостью. Осенью 1571 года войска Ода окружили храм, расположенный на горе Хиэй, близ Киото, беспощадно вырезав там не только всех священнослужителей, но и около трех тысяч местных жителей, включая женщин и детей.