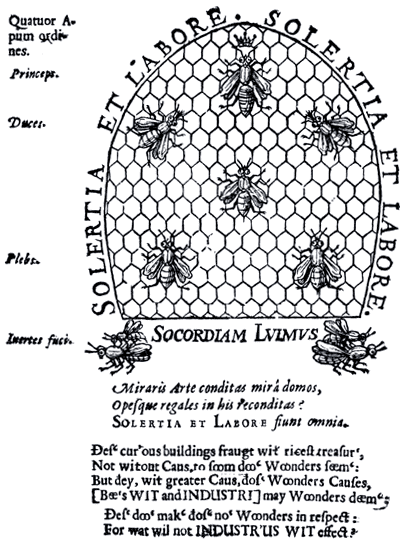

Главенствующая роль мыслящего, самоосознающего индивида как творца материальной и духовной культуры, в координатах которой только и возможно существования человеческого общества, долгое время ускользала от внимания ученых, занятых вопросом о путях социальной эволюции, Именно этим обстоятельством можно объяснить многочисленные попытки поставить знак равенства между законами, управляющими жизнью социума животных, с одной стороны, и человеческого общества — с другой. Особенно завораживала некоторых мыслителей картина необычайной сложности и целесообразности в организации общин социальных насекомых, таких, в частности, как пчелы, муравьи и термиты, которым посвящена предыдущая глава книги. Казалось, что отличия этих общин от нашего собственного социума с его разветвленными механизмами производства, накопления материальных благ, административного и политического управления — это всего лишь отличие в степени, но не в качестве. Отсюда и многочисленные попытки использовать при описании сообщества общественных насекомых такие понятия, которые применимы лишь для описания социальных структур и установлений человека, возникших к тому же на сравнительно поздних этапах эволюции человеческих обществ (рис. 13.01.).

Рис. 13.1. Иллюстрация из книги Ч. Бутлера «Женская монархия» (1623), посвященной королеве Генриетте Марии, супруге Карла II. Так по аналогии с человеческим обществом представляли себе в XVII веке устройство общины медоносных пчел.

Вот, к примеру, в каких выражениях в конце XIX века описывал немецкий естествоиспытатель Людвиг Бюхнер организацию общины медоносных пчел: «Возвращаясь еще раз к государственному устройству пчел, приходится признать почти достигнутый идеал благоустроенного, как в политическом, так и в социальном смысле, государства. У них нет постоянного войска — как у других родственных им насекомых, а защита государства… основана на всеобщем ополчении граждан, подобно тому, как граждане средневековых городов были в одно и то же время работниками и воинами. Но внутри все держится исключительно трудом, самоотверженным трудом ради общего блага <…> в труде пчелы достигли наивысшего коммунистического идеала. Труд вполне свободен, доброволен и непринудителен. <…> Нельзя также особенно упрекать наших пчел-демократов за их монархический режим, если принять в расчет, что царица находится под присмотром и в зависимости от работниц и что сфера ее власти не может даже сравниться с полномочиями президента людских республик».

Вероятно, сегодня мало кто согласится с правомерностью использования при описании сообщества пчел таких выражений, как «государственное устройство», «демократия», «монархический режим», «власть», «коммунистический идеал», «ополчение граждан». Все эти термины допустимы в данном случае лишь в качестве метафоры, но ни в какой мере не оправданны, если мы хотим разобраться в истинных принципах строения и организации пчелиной семьи. Только в переносном, метафорическом смысле возможно по отношению к пчелам и употребление слова «труд», ибо это понятие предполагает рациональную, сознательно планируемую деятельность в отличие от спонтанной активности насекомых, направляемой главным образом мощными, но неосознаваемыми импульсами инстинкта. Так или иначе, если мы задались целью уяснить себе, в чем же социальная организация у животных, прошедших перед нашим взглядом в этой книге (и, в частности, у общественных насекомых, создающих подобие материальной культуры человека), принципиально отличается от социальности рода человеческого, нам придется в этой главе познакомиться с бытующим сегодня среди ученых и философов пониманием таких категорий, как «общество», «культура», «государство», а также целого ряда других, также имеющих немаловажное значение для обсуждаемой темы. Но прежде чем мы займемся этим, стоит вплотную задуматься над тем, что же мы имеем в виду, когда пытаемся рассуждать о «человеке» и «человечестве» в их противопоставлении миру животных.

Галактика этносов, галактика культур

Согласно преданиям африканского народа йоруба, руками которого на территории нынешней Нигерии еще в XII–XIII веках была создана впечатляющая цивилизация, возникновение всего сущего на Земле произошло следующим образом. Одуа, божественный предок первой династии йоруба, спустившись с небес, поместил на поверхность воды немного земли и курицу. Копаясь в земле, курица разбросала ее в разные стороны. Вот так вокруг Ифе, древнего города-государства йоруба, и возник мир.

Этот замечательный в своей первобытной наивности миф может служить прекрасной иллюстрацией явления, именуемого этноцентризмом. Суть этноцентризма в том, что человек вольно или невольно помещает общность, к которой принадлежит сам, в центр мировых событий. К сожалению, не чужды этому заблуждению были и многие европейские мыслители, пытавшиеся на протяжении веков уяснить себе сущность социальной природы человека — в его отличиях от животных, — ориентируясь целиком или преимущественно на образ жизни, сложившийся в рамках так называемой европейской цивилизации и ее великих соседей-предшественников (культур Месопотамии, Ближнего Востока, Древнего Египта). И хотя материал, поставляемый как историей, так и сегодняшним днем великих цивилизаций Евразии, поистине огромен, привычка рассматривать природу человека через очки «европоцентризма», вне всякого сомнения, катастрофически сужает поле нашего зрения.

Мир Человека Разумного — того биологического вида, к которому принадлежим мы с вами, — претерпел поистине не поддающуюся воображению эволюцию во времени и в пространстве. Время отделения от общего ствола приматов, так называемых гоминид — существ человекоподобного облика с поступательно развивающимися способностями к мышления, овладению языком и созданию материальной культуры, теряется во тьме далекого прошлого. Ученые предполагают, что процесс «очеловечивания» наших предков-приматов мог начаться в период между 20 и 12 миллионами лет тому назад. Изготовлять и использовать достаточно разнообразные каменные орудия научились уже существа, которые из-за резких анатомических отличий от людей современного типа не удостоились чести быть причисленными к поколениям Человека Разумного. Речь идет как минимум о трех давно вымерших видах гоминид: о Homo habilis (человеке умелом), Homo erectus (человеке прямоходячем, куда относится и хорошо известный всем питекантроп) и Homo primigenius (он же — Homo neandertalensis, или попросту неандерталец), морфологически очень близком к современному человеку. Эпохи существования всех этих гоминид охватывают гигантский промежуток времени между примерно 3,7 миллионами и 50–40 тысячами лет тому назад (все датировки ориентировочны из-за разновременности хода событий в разных регионах).

Время появления на арене событий человека современного типа, уже, бесспорно, принадлежащего к нашему с вами виду Homo sapiens, ученые относят к периоду порядка 40 тысяч лет тому назад. Этот наш далекий предок мог унаследовать от своего предшественника-неандертальца развитую индустрию каменных орудий, другие практические навыки (например, умение добывать огонь и строить примитивные временные жилища), а также определенные зачатки интеллектуальной культуры: нарождающийся язык, обряды погребения мертвых, ритуальные действа, лежащие в основе зачатков изобразительного искусства (рис. 13.2). В археологической летописи время появления Человека Разумного совпадает в большей или меньшей степени с эпохой верхнего палеолита (то есть с поздним периодом древнего каменного века). Судя по всему, племена древних людей-неоантропов, занимавшие уже к этому моменту обширные пространства Африки, Европы и Азии, начинают активно расселяться в незанятые еще регионы. В области Берингии они с Чукотки проникают в Северную Америку, а из Юго-Восточной Азии — на Австралийский континент.