Помимо нашествия плесневых грибов щитовкам грозят и многие другие опасности. Их охотно поедают божьи коровки, а крошечные воинственные наездники так и норовят отложить свои яички в тельце неспособной к самозащите самки щитовки. Чтобы узнать, могут ли муравьи в какой-то мере защитить своих кормилиц от пагубной для щитовок деятельности наездников, М. Вей сравнил судьбу колоний щитовок, опекаемых муравьями, и тех, куда муравьи не имели доступа и где избыток медвяной росы удалял сам экспериментатор, чтобы щитовки не страдали от агрессивных плесневых грибов. И что же оказалось? В начале опыта в каждой колонии щитовок было по 550 самок. Спустя 40 дней в колонии, доступной и для наездников, и для муравьев, количество щитовок выросло вдвое. В другой колонии, где свободно хозяйничали наездники, но не было муравьев, число щитовок сократилось до 160 особей. Результаты эксперимента говорили сами за себя: присутствие муравьев несомненно предохраняет щитовок от нападений наездников. Впрочем, как установил М. Вей, муравьи отнюдь не преследуют этих паразитов щитовок и не нападают на них, а просто одним своим присутствием мешают наездникам откладывать яички в тела этих беспомощных созданий. Что касается божьих коровок, то их муравьи попросту убивают и уносят в гнездо в качестве охотничьих трофеев.

Уже давно было известно, что муравьи-скотоводы способны строить защитные навесы над колониями насекомых — поставщиков медвяной росы. Муравьи, живущие в наших лесах, пользуются для этого любыми подручными материалами, например комочками почвы, укладываемыми в форме павильона над стебельком, собравшим на себе компанию тлей. Муравьи-портные располагают гораздо большими возможностями, используя для этого шелк личинок, как и при сооружении собственного жилого гнезда из живых листьев. К месту расположения колонии щитовок муравьи-рабочие доставляют в челюстях личинок из гнезда и, действуя ими как челноками, возводят паутинный навес либо укрытие из нескольких листочков, скрепленных воедино шелковыми нитями, Оказалось, однако, что такие павильоны муравьи строят главным образом в сезон дождей. Из этого М. Вей сделал весьма правдоподобный вывод, что главная цель муравьев при изготовлении этих сооружений — не защита щитовок от их врагов, а предохранение самих «скотоводов» от дождя во время сбора взятка.

Когда муравьи-портные переселяются на новую квартиру, крупные рабочие переносят в только что выстроенное гнездо личинок, куколок и мелких рабочих, не склонных выходить за порог дома по собственному почину. Чтобы обеспечить себя пропитанием на будущее, муравьи-переселенцы предусмотрительно захватывают с собой и часть молоди из освоенных ими ранее колоний щитовок. Чтобы доказать, что события происходят именно так, М. Вей соединил кроны двух гвоздичных деревьев — того, на котором муравьи жили ранее, и другого, где они соорудили новое гнездо, готовое принять переселенцев, — проволочным «мостом» длиной около 5 м. Мост был составлен из двух кусков толстой проволоки, которые на полпути между кронами оставались не соединенными друг с другом. Здесь оставался зазор в 5 мм, который без труда мог быть преодолен муравьем, но не позволил бы перебраться с дерева на дерево крошечной личинке щитовки. Тем не менее спустя 11 дней щитовки обильно размножились на только что заселенном муравьями дереве. Объяснения долго искать не пришлось, тем более что экспериментатор своими глазами видел, как муравьи переправляли юных щитовок через брешь в середине проволочного моста. Ученый выяснил также, что переселяя своих кормильцев на новое место, муравьи размещают их на молодых побегах дерева, наиболее удовлетворяющих пищевым потребностям щитовок.

Казалось бы, чем больше щитовок живет в окрестностях муравьиного гнезда, тем надежнее обеспечено будущее благополучие скотоводов. На деле, однако, оказалось, что муравьям не нравится, когда поголовье их скотины перерастает некую определенную норму. Оптимальна для муравьев ситуация, когда численность зрелых щитовок-самок в данном секторе их колонии примерно равна количеству муравьев-фуражиров, собирающих здесь взяток, либо немного ниже (в опытах Вея — в среднем 447 щитовок на 500 рабочих муравьев, то есть 0,9: 1,0). Как только это соотношение оказывается нарушенным и щитовок становится слишком много, муравьи начинают поедать их наравне с другими насекомыми, служащими им охотничьей добычей, такими, например, как божьи коровки.

Каждый в своем деле мастер

Уже из того немногого, что мы успели узнать о трудовых буднях в общинах социальных насекомых, становится очевидным, какое обилие разнообразных задач приходится решать каждому такому коллективу. Возведение и благоустройство жилища, добывание и доставка в гнездо пропитания, обработка кормов-полуфабрикатов для их дальнейшего хранения на складах провианта — все это весьма трудоемкие процессы, складывающиеся из множества последовательных операций. Ничуть не меньше усилий требуют и заботы о новом поколении, на благо которого, по существу, и направлена вся сложнейшая созидательная деятельность взрослых насекомых. Задачи, которые им предстоит решить, столь многочисленны и разнообразны, что успешное их выполнение немыслимо без четкого разделения обязанностей между членами общины.

То, что в человеческом обществе дает профессиональное обучение, в мире социальных насекомых решили миллионы лет приспособительной эволюции. Не вдаваясь пока в подробности, можно сказать, что уже в тот момент, когда из оболочки личиночного кокона появляется на свет взрослое насекомое, оно прекрасно осведомлено о том предназначении, которое судьба отвела ему в жизни коллектива. Более того, новый член общины от рождения оснащен всеми необходимыми «инструментами», соответствующими его специальности. Подобное взаимосоответствие особенностей строения индивида и его инстинктивной готовности выполнять соответствующую роль в жизни общины позволяет говорить о принадлежности данной особи к той или иной касте.

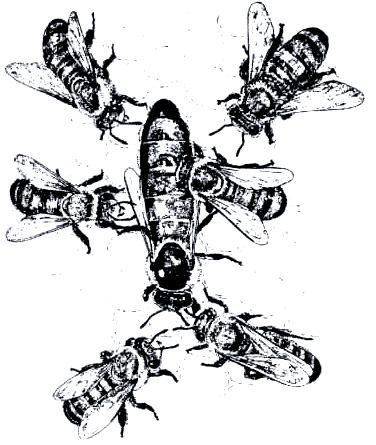

Простейший пример кастового подразделения общины дает нам семья медоносных пчел. Это в основе своей женское сообщество, которое на протяжении большей части года состоит всего лишь из двух категорий взрослых особей. Первая из них — самки-рабочие, олицетворяющие собой одну из двух каст пчелиной семьи. Представителем второй касты оказывается единственная в общине плодущая матка. Ее сразу можно узнать среди прочих пчел по внушительным размерам, почти вдвое превышающим размеры самки-работницы (рис. 12.14). На матке лежит единственная обязанность — откладывать яйца. В момент откладки очередного яйца продолжательница рода «решает», даст ли она жизнь самке или самцу. В первом случае матка открывает доступ к созревшей яйцеклетке спермиям, хранящимся у нее после спаривания в особом резервуаре-семяприемнике. Оплодотворенное таким образом яйцо матка откладывает либо в пчелиную ячейку, либо в маточник, предопределяя тем самым развитие яйца соответственно в бесплодную рабочую пчелу или же в плодущую самку. Если же выбор матроны пал на трутневую ячейку, она отложит туда неоплодотворенное яйцо, из которого в дальнейшем разовьется гаплоидный самец-трутень.

Рис. 12.14. Медоносные пчелы: матка со сбитой рабочих-фрейлин.

Являя собой идеально отлаженную машину для производства яиц, матка располагает гипертрофически развитыми яичниками. При этом она отличается от рабочей пчелы коротким хоботком, отсутствием «корзиночек» для сбора пыльцы на задних ножках, а также желез, вырабатывающих воск. Эти особенности строения матки недвусмысленно свидетельствуют о том, что она не в состоянии собирать нектар и пыльцу и участвовать в постройке сот. Матка никогда не вылетает за взятком, получая пропитание исключительно от обслуживающих ее рабочих. Находясь на их полном иждивении, царица благоденствует и может прожить до 5–6 лет, тогда как срок жизни пчелы-труженицы составляет обычно всего лишь несколько месяцев.