В этом месте я вижу недоверие на лице читателя-скептика. «Уместны ли все эти рассуждения, — спросит он, — если еще не доказано, что „колония“ вольвокса или зоотамния — и в самом деле коллективные объединения многих особей, бегущих от одиночества, а не целостные организмы, состоящие из множества клеток?» Вопрос вполне законный, хотя я сам, как и большинство других ученых, склонен все же считать эти колонии коллективными образованиями, весьма, впрочем, своеобразными. Но если приведенные примеры не убеждают моего оппонента в справедливости сказанного, можно поискать и другие, ничуть не менее впечатляющие.

Добровольные содружества индивидов у миксобактерий

Дело в том, что наряду с весьма многочисленными колониями, возникающими за счет «нерасхождения» потомства делящейся материнской клетки, в царствах прокариот и эукариот-протистов известны также коллективы, совершенно иного типа. Сугубо социальная природа этих образований уже ни у кого не вызывает сомнений, поскольку формируются они не в результате деления материнской особи, а за счет объединения множества первоначально самостоятельных индивидов-клеток. При этом клетки могут объединяться окончательно и бесповоротно, давая начало постоянным «колониям» того же характера, что и колонии низших вольвоксовых (таких, например, как гониум), либо превращаясь в некий «многоклеточный» суперорганизм — как это происходит при слиянии одноклеточных «грибов» в аморфное, многоядерное подвижное образование, именуемое плазмодием. Но для нас сейчас наиболее интересны агрегаты другого типа, замечательные тем, что слагающие их клетки объединяются на время, а затем вновь становятся самостоятельными «индивидами», по собственной воле выбирающими свой дальнейший жизненный путь.

И здесь мы снова оказываемся перед лицом уже знакомой нам закономерности: одни и те же, по существу, формы коллективизма возникают в процессе эволюции параллельно и независимо в совершенно неродственных друг другу подразделениях органического мира. Сейчас речь пойдет о двух таких подразделениях. Это, во-первых, миксобактерии из числа прокариот и, во-вторых, довольно загадочная группа эукариот, так называемые акразиевые. Последних одни ученые сближают с примитивными грибами, а другие причисляют к животному миру, помещая акразиевых среди простейших, близких к амебам. Так в чем же своеобразие миксобактерии и акразиевых и почему мы уже почти без колебаний можем поставить эти микроорганизмы в один ряд с теми высшими животными, которые добровольно объединяются в устойчивые «социальные» коллективы?

Множество видов микроорганизмов, относящихся к числу миксобактерий, обитают в почве, в навозе, в разлагающихся остатках растений. Клетки миксобактерий, представляющие собой короткие «палочки» размером в тысячные доли миллиметра, в принципе могут существовать и поодиночке. Но обычно они формируют многотысячные объединения, которые не остаются на месте, а перемещаются единой массой в поисках пропитания. Каждый член агрегации выделяет обильную слизь, которая служит одновременно и прибежищем для всех погруженных в нее клеток, и своеобразной «смазкой», обеспечивающей скольжение армии микроорганизмов по поверхности почвы. Поведение всех клеток на редкость согласованно. «Если какая-нибудь клетка обгоняет край колонии… — пишет американский микробиолог Дж. Шапиро, — она быстро устремляется назад, как будто ее удерживает упругая нить». Живая слизистая лента миксобактерий своим поведением во время охоты во многом напоминает хищную колонию нитчатой бактерии тератобактера (см. главу 2) — с той лишь разницей, что клетки миксобактерий не связаны Друг с другом плазмодесмами, так что их согласованное движение — это результат высокоскоординированных действий, а не физической зависимости друг от друга. Почуяв добычу (например, скопление бактерий другого вида), арьергард движущейся массы круто поворачивает к избранной цели, а затем наползает на избранную жертву, покрывая ее мириадами крошечных тел. Затем миксобактерии приступают к пиршеству, переваривая добычу с помощью особых ферментативных выделений.

У тех же самых видов миксобактерий, если они оказываются в воде, формируются шаровидные колонии, состоящие подчас из многих миллионов клеток (рис. 3.3). Эти колонии пожирают другие организмы, случайно попадающие на поверхность колонии и прилипающие к выделяемой ею слизи. Движением клеток жертва затягивается в особые углубления в поверхности хищного шара, именуемые пищеварительными карманами, и здесь переваривается.

Рис. 3.3. Два сферические скопления, образованные миллионами особей-клеток миксобактерии Myxococcus xanthus. Снято под сканирующим микроскопом с увеличением х440.

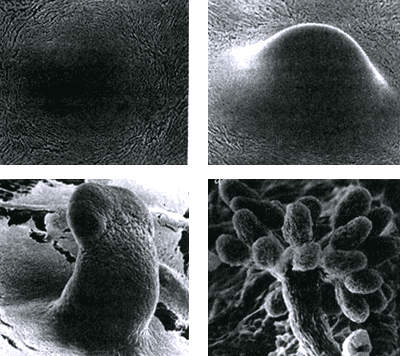

Но еще более замечательные события можно наблюдать в тот момент, когда запасы пищи исчерпаны. Изменение условий заставляет миксобактерий временно перейти в неактивное состояние — в своего рода «зимнюю спячку». Если до этого клетки были распределены в общей слизистой массе равномерно, то теперь они начинают концентрироваться в ее центре: все новые и новые отряды клеток сползаются сюда, громоздясь друг на друга. Колония редеет по краям, отдавая мириады палочковидных клеток своей центральной части, которая словно на дрожжах вздымается кверху. Здесь из едва заметного сначала бугорка вырастает вертикальный столбик, дающий затем множество ответвлений в своей верхней части. В конечном итоге из слизистой лепешки с кишащими внутри нее сотнями тысяч клеток образуется нечто вроде приземистого деревца с короткими ветвями, несущими на своих концах странные крупные «цветы» с многочисленными толстыми «лепестками» (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Четыре стадии формирования плодовых тел у миксобактерий (слева направо и сверху вниз). Увеличение х450.

Эти древовидные образования, которые у разных видов миксобактерий могут различаться деталями формы и бывают окрашены в зеленый, желтый, оранжевый цвет, достигают в высоту нескольких миллиметров, так что хорошо видны и без микроскопа. Называются они плодовыми телами и состоят, по сути дела, из двух категорий клеток. Основная масса клеток во время роста нашего «деревца» берет на себя неблагодарную роль строительного материала для подпорки. Они как бы спрессовываются в ствол и в веточки плодового тела. Подпорка эта несет на себе группы клеток, которые, пережив неблагоприятный период, вернутся к активному образу жизни и дадут начало новым бродячим армиям миксобактерии. Именно эти сравнительно немногочисленные клетки, вознесенные телами тысяч и тысяч своих собратьев кверху, словно на пьедестал избранных, мы первоначально приняли за лепестки экзотических цветов. Пока шло формирование плодового тела, эти немногие избранные утратили свою палочковидную форму, округлились и оделись плотными оболочками, превратившись в покоящиеся клетки — споры. По прошествии времени споры опадут с ветвей плодового тела, утратят свою защитную оболочку и вновь превратятся в подвижные палочки. Затем они начнут делиться и тем самым положат начало новым поколениям миксобактерии.

Метаморфозы коллективной жизни у протистов-слизевиков

Если мы теперь от прокариот-миксобактерий обратимся к эукариотам-акразиевым, то наверняка будем удивлены тем, как много общего в поведении и в образе жизни этих двух групп организмов, относящихся к совершенно неродственным царствам органического мира. И там, и тут события развиваются столь сходным образом, что к сказанному о миксобактериях мало что остается добавить. Пожалуй, главные различия касаются строения тела сравниваемых существ: в отличие от палочковидных миксобактерий клетки акразиевых не имеют плотных оболочек и соответственно не способны сохранять постоянную форму. Миксобактерий движутся, изгибая свои палочковидные тельца в разных направлениях, наподобие личинок мясной мухи. У акразиевых цитоплазма клетки как бы перетекает внутри эластичной оболочки, формируя временные выросты-«ложноножки». Всем этим акразиевые очень напоминают амеб. И передвигаются они как амебы, словно бы «цепляясь» направляемыми вперед ложноножками за неровности почвы и подтягивая в том же направлении свое мешковидное тельце.